« Reina en la India del estremo Gange,

Abenir, Rey soberbio,

que persigue mi nombres,

mis siervos, mis amigos, mis cristianos … »

Les civilisations et leurs grands textes se rencontrent parfois de manière pour le moins inattendue. Ainsi, comment imaginer un quelconque point commun entre le prince Siddhārtha Gautama (mieux connu sous le nom de Bouddha) et la très catholique Espagne du Siglo de Oro (Siècle d’Or) ? Cet événement improbable advint pourtant sous la plume d’un des deux plus célèbres dramaturges espagnols de l’époque : Felix Lope de Vega y Carpio (1562-1635). Auteur aussi prolifique que brillant (il aurait écrit ses premiers vers à l’âge de cinq ans), il accumula, sa vie durant, les œuvres et les conquêtes amoureuses. Personnage haut en couleurs, tantôt secrétaire ou gentilhomme-servant de grands seigneurs, tantôt marin et soldat (en 1588, engagé sur le galion San Juan, il eut la chance de survivre au désastre rencontré par l’Invincible Armada dans les eaux irlandaises), ce futur prêtre (il le sera en 1614) dut affronter la justice à plusieurs reprises sous l’inculpation récurrente de concubinage. Son goût prononcé pour les actrices (mariées ou non) l’amena à créer plusieurs foyers souvent simultanés et vite agrémentés d’enfants naturels. Après un premier mariage avec Isabel de Urbina (qu’il avait enlevée), il épousa en 1598 la fille d’un riche négociant en viandes, fournisseur officiel de la Cour. Cette union aux raisons très alimentaires le fera moquer par certains confrères, dont le poète Luis de Góngora. Réinstallé définitivement à Madrid en 1603, entré au service du duc de Sessa deux ans plus tard, Lope de Vega ne s’amenda guère et poursuivit ses amours tumultueuses, sans cesser de produire poèmes et pièces de théâtre de manière acharnée. À sa mort, son œuvre comprenait plus de 3 000 sonnets, mais surtout un ensemble gigantesque de 1 800 pièces de théâtre profane et de 400 drames religieux : le corpus fondateur de la Comedia nueva (la tragi-comédie à l’espagnole, l’un des trois piliers historique du théâtre européen, avec le drame élisabéthain et la tragédie classique française).

Parmi les comedias de Lope de Vega, les pièces religieuses occupaient bien entendu une place majeure, particulièrement les comedias de santos à sujet hagiographique. La représentation de ces vies édifiantes, voire héroïques rencontraient un franc succès auprès du public espagnol, notamment durant la Semaine Sainte ou à l’approche de Noël. C’est dans ce cadre que le dramaturge, l’un des maîtres du genre, adapta en 1610-1611 un récit hérité du Moyen-Âge chrétien, mais aux origines bien plus lointaines : l’histoire de Barlaam et Josaphaat (Barlán y Josafat). Il avait peut-être abordé ce texte dans la traduction castillane donnée par un certain Juan de Arce Solocerno en 1608, mais sa connaissance du latin lui permettait sans doute de lire directement la version latine contenue dans La Légende dorée de Jacques de Voragine. L’histoire de ces deux saints légendaires (et pourtant reconnus par les Églises catholique et orthodoxe) avait de quoi séduire d’emblée un écrivain avide d’aventures : l’intrigue se situait en effet « en la India del estremo Gange ».

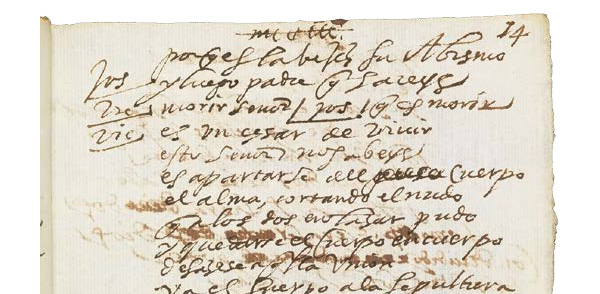

Païen convaincu, le roi indien Abenir fait persécuter ses sujets convertis au christianisme par l’apôtre Thomas. Pour son malheur, des astrologues ont prédit que son fils, le prince Josafat, finirait lui aussi par succomber aux attraits de cette nouvelle religion. Pour éviter cette apostasie infâmante, le jeune homme est sévèrement confiné entre les murailles du palais royal. Une prison dorée dont il veut un jour s’extraire pour découvrir le monde. Son père y consent, mais demande au capitaine des gardes d’épargner au prince de trop pénibles découvertes. Par malchance (ou plutôt par décret divin), Josafat croise tour à tour un aveugle (ciego), un boiteux (cojo) et un vieillard (viejo). Ces trois figures vont révéler au prince les affres et misères de la condition humaine. Le vieillard lui apprend ainsi, selon un adage connu, que « es la vejez su abismo », puis répond, dans les pages reproduites ci-contre, à ses interrogations naïves :

| Josafat: | ¿Y luego, padre, qué haréis? |

| Viejo: | Morir, señor. |

| Josafat: | ¿Qué es morir? | ||

| Viejo: | Es un cesar de vivir, ¿esto señor no sabéis? Es apartarse del cuerpo el alma, cortando el nudo que los dos enlazar pudo, y quedarse el cuerpo en cuerpo deshacerse aquella unión; va el cuerpo a la sepultura, y el alma a región más pura, o a más escura región. Porque si ha vivido bien, va al premio, y si mal vivió, a la pena que el buscó. | ||

Ces sinistres révélations amènent le prince à tenir l’un des plus beaux monologues de la pièce. Ayant ainsi pris conscience de la fugacité de la vie, Josafat se tourne vers un ciel qui lui semble désormais vidé de ses dieux païens, pour réclamer de toute son âme une explication au Créateur unique et trouver une solution à la maladie, à la douleur et à la mort :

| Vida corta de ochenta años, caduca sin tener ser para poderse mover, llena de males estraños. ¡Qué mayores desengaños! Y que para fin la muerte de su miseria me advierte; pues ¿cómo estribo en los gustos, sino soy de aquellos justos, que gozan tan alta suerte? […] Dios, uno solo ha de ser de la vida y muerte autor, y este supremo Señor muchos le habrán conocido; si de ellos hubiera sido, nadie le amara mejor. ¿Que tantas enfermedades? ¿Que todos han de morir? ¡Ah supremo Autor del cielo, puesto que no sé quién eres, pero sé que eres quien quieres, y que riges cielo y suelo. De rodillas por el suelo te pido que luz me des, para que ponga a tus pies mi reino, mi estado y vida. |

Dieu répondra à cette offrande en envoyant vers le prince désemparé un vieux sage, l’ermite Barlán. Descendu du ciel, un ange confie à ce dernier un mandat divin : convertir le royaume du roi Abenir à la vraie foi.

| Reina en la India del estremo Gange, Abenir, Rey soberbio, que persigue mis nombres, mis siervos, mis amigos, mis cristianos; este ha criado un hijo con notable secreto, porque mi ley ignore; el mozo es casto y tanto en la ley natural, y me desea, parte mudando el traje, porque su varia confusión se ataje, que quiero que le enseñes y pongas en la senda adonde halle su bien y su remedio. |

Après bien des miracles et des péripéties qui l’amènent à se déguiser en marchand de pierres précieuses ou à combattre le Démon et ses séides (dont la trop belle princesse Leucipe, qui tente de détourner Josafat du droit chemin), Barlán obtient la conversion du royaume tout entier, Abenir lui-même épousant le christianisme à la suite de son fils : « Cristo es Dios único y solo ». Remplaçant un temps le vieux roi sur le trône, Josafat finit bientôt par abdiquer, pour rejoindre son mentor dans sa Thébaïde et consacrer son existence à la prière.

Plus qu’une authentique légende chrétienne (on attribuait alors cette histoire à saint Jean Damascène), c’est en vérité un récit christianisé que Lope de Vega porta sur scène, dernière étape d’un très long parcours. Dans ce prince abandonnant d’abord son palais pour découvrir les plaies du monde, puis son trône pour une vie méditative d’ascète, on reconnaît bien sûr la figure du Bouddha. De fait, l’édifiante histoire chrétienne, d’ailleurs placée sur les rives du Gange, n’est autre que la transposition de la Vie du Bodhisattva, texte sanskrit des IIe-IVe siècles, traduit et adapté au fil des siècles, d’abord par les Manichéens, puis par les Arabes, les Géorgiens et les Byzantins, avant de toucher enfin les peuples du lointain Occident : l’œuvre de Lope de Vega s’insérait donc (sans que l’auteur en eut conscience) dans l’une des plus impressionnantes chaînes de transmission intellectuelle de l’histoire.

Achevé le 1er février 1611 dans la petite maison de Lope de Vega à Madrid (elle se dresse aujourd’hui encore au 11 de la Calle de Cervantes et accueille le musée consacré à l’écrivain), ce très précieux manuscrit de l’Historia de Barlán y Josafat, comedia, en trois actes et en vers, présente encore de nombreuses corrections et retouches de l’auteur. Ce travail devait se poursuivre bien des années encore et la première édition de la pièce, imprimée seulement en 1641 (six ans après la mort de l’auteur), présente, pour certains passages, des versions parfois très différentes de ce premier manuscrit de l’œuvre. La pièce rencontra en tout cas un immense succès, non seulement durant ses nombreuses représentations, mais également auprès du public lettré : cette figure de prince confronté à son destin et à l’exercice du libre arbitre ne fut pas sans influence sur la célèbre pièce La Vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), l’autre grand dramaturge du Siglo de Oro.

Nicolas Ducimetière