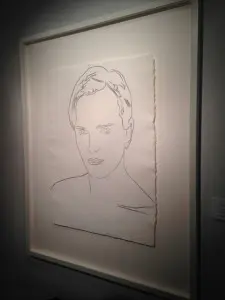

Dernier tour de piste ! Le plus beau stand du salon est à mes yeux celui de la Galerie des Modernes. On ne voit d’abord qu’elle, Janiria, cette grande toile de Francis Picabia : trois hommes nus dans un cadre bucolique, celui de gauche rejoue le Mercure du Printemps de Botticelli, celui du centre, à peine couvert d’une peau de léopard, a les bras levés tel un orant – parle-t-il à Bacchus ? –, celui de droite est un nouveau spinario qui montrerait l’épine enfin sortie de sa chair. À ce trio se superposent deux grands visages raphaélesques et deux mains, de même que semblent superposés, dans cette toile des années 30, Virgile et Serge Lifar. On découvre, à gauche de cette œuvre raffinée, de petits trésors : quelques Fleurs dans un vase par Giacometti; laiteuses et lumineuses, Les Deux sœurs de Paul Delvaux, dont l’une offre une lourde gorge admirable; une explosive Madonne à l’Enfant de Dalí; une Étude pour Œdipus Rex de Cocteau : sorte de périzonium plein de sinuosités et surdéveloppé, torse crucifère et pelotes de poils nichées sous les bras. L’autre moitié du stand présente d’autres pièces admirables. Ainsi cette aquarelle de Zao Wou-Ki où semblent interagir l’aube et l’opale, la transparence de la paupière et celle des eaux, la vie de la main et celle des fleurs et des nuées. Et voici, tout à côté, un de ces portraits dessinés – on admire ici le regard de Miguel Bose –, sobres et monumentalement précis, par lesquels Warhol paraît se rapprocher d’Ingres.

Voilà mon regard attiré, captivé, alors que je déambule une nouvelle fois entre les stands, par une aquarelle de Dalí éthérée, bleutée, orangée, intitulée Don Chisciotte s’imbosco. J’entre dans ce stand, celui de la galerie Alexis Lartigue. Voici un Paysage puis une Composition abstraite d’Henri Michaux : aspérités superbes. Voici, verte et acérée, une Composition surréaliste de Simon Hantaï dont on est toujours étonné et charmé de revoir les productions « de jeunesse », d’avant les rameaux blancs nés de la fission de la couleur. Voici une Composition d’Olivier Debré : un carré orange, trois carrés jaunes, un carré bleu, sur fond bleu, brun, vert et ocre, œuvre que l’on dirait touchante – « de jeunesse » elle aussi, contrastant, par exemple, avec le vaste monde que forment les décors du ballet Signes de Carolyn Carlson –, œuvre des plus dynamiques, comme un piano trio d’Haydn. Plus loin, sur le stand de la galerie AB Berthet-Aittouarès, un bel accrochage me fait songer encore à la musique. C’est, dans un cul-de-sac – comme un petit oratoire orné à son extrémité d’une vive Adoration de Léopold Survage –, en face de trois pastels délicieusement froids de Kupka, une ligne élégante d’œuvres graphiques éloquentes. J’y remarque en particulier cette Composition de Maria Helena Vieira da Silva, un cliquetis de bleus fait de connexions cousines de celles de Kandinsky; et cette Nature morte sur une table ronde de Georges Valmier, fin morceau de bonheur domestique, cubiste mais sucré, aplats menthe, tilleul, sauge – quelque chose comme un boudoir à la Braque.

Voici, sur le stand de la galerie David Guiraud, un beau nu d’Helmut Newton, Jenny in my apartment : touche zébrée, chaussures à bout rond, élan sculptural ! Je découvre en face un bel accrochage de noir et blanc. Ce sont, de droite à gauche, deux photographies d’Arthur Tress, Stormy weather d’abord, qui fait songer au jeune homme recroquevillé d’Hippolyte Flandrin, et Torso and Tires où se mêlent pneus et peau musculeuse et montueuse ; on admire ensuite Mike at the morning de Will Mc Bride, image tonique que paraît dominer le souvenir de Montherlant; puis deux œuvres délicates de Jeanloup Sieff, Jeune femme montant un escalier et Portrait avec voilette; puis enfin trois autres de Willy Ronis, Deena de dos, Les Adieux du permissionnaire, et surtout Fondamenta Nuove, Venise, où le regard passe du quai précisément rendu à gauche à l’abstraction des reflets de l’eau à droite, avec entre les deux, sur un fin ponton, une fille s’avançant dont le petit profil paraît découpé, comme au XVIIIe siècle, dans du papier noir. Continuant vers la gauche, on découvre dans l’angle trois portraits de Marilyn Monroe par Bert Stern. Puis tout un mur fascinant couvert de photos de l’U.S. Army des années 1940-1970, immortalisant des essais nucléaires, montrant des champignons atomiques. Esthétique du terrible, images magnifiques, à peine colorées, du pacte liant l’homme et la nature. Cet assemblage – il faudrait acheter le tout – pourrait illustrer certaines lignes de Claude Lévi-Strauss dans Regarder écouter lire : « … ceux qui conçurent les couronnes royales ou impériales dites fermées ignoraient, et pour cause, que l’explosion d’une bombe atomique en fournirait, pendant une fraction de seconde, un prototype que la nature tenait dans le secret… »

Le salon Art Élysées, trois longs espaces éphémères disposés sur la plus belle section – celle des arbres – de la plus belle avenue du monde, à proximité du Petit et du Grand Palais, est ouvert ! Trois enfilades consacrées à l’art du XXe siècle, trois allées où succomber aux désirs et aux plaisirs esthétiques. Deux pour la peinture, la sculpture, le dessin, la photographie… un pour le design. Où s’engouffrer d’abord ? Dans un de ces grands écrins posés à ce carrefour artistique – la glorieuse Fiac n’est pas loin, ni la délicate Vigée Le Brun –, j’admire justement trois œuvres de cette autre grande dame des pinceaux, Leonor Fini, joliment accrochées sur le stand de la galerie Minsky, trois toiles intitulées respectivement – telles qu’on les découvre de gauche à droite – Portrait de Gogo de Schiaparelli, Héliogabale et L’Envers d’une géographie. Sur la première, réalisée en 1936, la fille de la grande rivale de Mademoiselle Chanel nous toise et nous séduit. On songe aux univers de Bronzino et de David, pleins de fierté, mais avec ici plus de bouderie. Superbes rayures. Sur la seconde toile, qui date de 1940, qu’on dirait crépitante, où la symphonie des complémentaires rouge et vert paraît vibrer sans fin, un garçon à fossette devient, une fois portraituré, empereur. Fellini ne désavouerait pas ces lèvres et ce je-ne-sais-quoi à la fois savoureux et grotesque. La troisième toile enfin, peinte en 1967, fait flotter, offre une large colonne de fleurs dans un éther parme et pâle, et dans cette veine mallarméenne, une sylphide ébahie. Je quitte ce stand plus gourmand que jamais.