Vanité de Damien Hirst

Damien Hirst mise sur une double exposition mystérieuse au Palazzo Grassi et à la Punta della Dogana, à la Fondation Pinault, pour se renouveler. Silence radio sur ce qui se trame à Venise : rien ne filtre. Le but de l’opération : effacer les critiquesessuyées depuis vingt ans contre son art, réputé stéréotypé et monolithique. Mais, surtout, enrayer la chute spectaculaire de sa cote sur le marché.

Mauvais élève, recalé de plusieurs écoles d’art, Damien Hirst est le typique punk britannique des années 1970-1980. Ce marginal ne devient célèbre qu’en 1992 lorsque Charles Saatchi, magnat de la publicité, ayant décidé de se tourner vers l’art comme on se tourne vers une part de marché, entend relancer la scène britannique à son profit. A l’occasion d’une exposition dans sa galerie, il invente les Young British Artists dont Hirst, alors inconnu, est promu chef de file. Saatchi lui achète son premier animal en décomposition dans une vitrine, en 1990. Cinq ans plus tard, Hirst remporte le Turner Prize.

Quand il montre pour la première fois des peintures réalisées de sa propre main à la Wallace Collection, en 2009, le monde de l’art est abasourdi : cet artiste ne sait pas peindre. Mais lui-même avoue sans peine qu’il ne réalise pas ses propres œuvres, peintures et sculptures comprises.

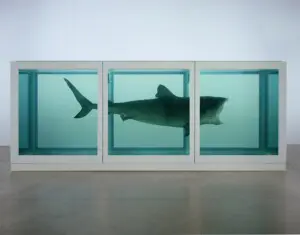

Comme dans la théorie classique de la création, chez Hirst, ce qui compte c’est l’idée, noble car intellectuelle, et non l’exécution, vulgaire parce que manuelle. Soit, la logique marchande incite à supprimer la valeur artisanale de l’art. Mais qu’en est-il de l’idée, du fond, du signifié, chez Hirst ? Un seul grand thème récurrent traverse toute sa carrière : la mort. Mouches mortes, papillons morts, bovins éventrés, carcasses pourrissantes, animaux formolisés, crânes recouverts de diamants, mégots consumés alignés sans fin sur des étagères. Le geste artistique est, volontairement, presque absent. On coupe, on déplace, on aligne, on met sous vitrine. Mais ce n’est pas cela qui dérange. C’est, plutôt, la « non-efficacité » du message induit par des œuvres pourtant spectaculaires. Le message est réduit à sa plus simple essence, par souci de communication lisse et nette : la mort telle qu’exprimée par Hirst ne questionne pas, elle ne critique pas, ne réfléchit pas. Ses œuvres ne paraissent pas introduire de raisonnement particulier ; la mort est partout, elle nous guette, nous mourrons tous – vanité des vanités -, voilà ce qu’il nous dit à travers ses créations. Tout le monde comprend, mais il n’y a rien à apprendre, on s’amuse, on frissonne tout au plus, comme quand on fait un tour de train fantôme. La recherche esthétique est également sciemment limitée, détournée dans un but précis : ses créations sont toutes photogéniques et policées, même les plus crues. Cela donne une œuvre lisse, stéréotypée, répétée inlassablement depuis trente ans et qui depuis trente ans tourne étonnamment à vide malgré le gigantisme et le sensationnalisme des pièces sorties des usines hirstiennes, malgré ce spectaculaire qui est le refuge extrême de l’art qui ne parvient pas à dépasser le niveau zéro du sens. Les propos de Hirst font particulièrement bien le tour de la question : « Art’s about life and it can’t really be about anything else… there isn’t anything else. » Comme ses mots, son art est tautologique. Il n’a pas d’emprise sur les concepts qu’il met en scène.

Il n’est pas ici question de commenter plus avant l’art de Hirst – ce « méga art » qui fait crier à la supercherie un public pourtant toujours aussi fidèle quand il s’agit d’aller voir les expositions incriminées (la rétrospective Hirst de la Tate à Londres en 2012 a attiré quatre cent soixante-trois mille visiteurs). Et nous ne commenterons pas les œuvres de Hirst pour sa grande exposition vénitienne car personne ne sait ce qu’il prépare chez Pinault en avril. On se déportera, dès lors, hors du champ artistique pour poursuivre l’analyse et comprendre pourquoi le Britannique investit Venise avec un projet si mystérieux. Un excursus par l’économie et les règles de la communication s’impose ici.

Hirst est millionnaire, ses œuvres valent des millions, il est l’un des artistes les plus chers au monde. Hirst était le symbole même d’un système spéculatif de l’art qui ne s’est toujours pas écroulé en 2017. Or, depuis 2008, ce qu’on pensait impossible s’est produit : la cote de Damien Hirst s’est effondrée. Moins trente pour cent en quatre ans à peine ! Panique chez les propriétaires de ses créations. De peur que la décote se poursuive de plus belle et que leur requin disséqué à la tronçonneuse n’ait pour valeur que celle du kilo du bout de poisson sur le marché au squale, ils se dépêchent de vendre. Ils inondent ainsi un marché déjà saturé avec des œuvres dont personne ne veut. La descente aux enfers des prix se poursuit. Entre 2009 et 2012, un tiers des mille sept cents œuvres de Hirst proposées aux enchères n’ont pas trouvé d’acheteur.

Comment l’expliquer ? Hirst est une marque multinationale et comme toute grande firme son but est d’augmenter son profit. Plusieurs moyens s’offrent à lui : monter les prix ou augmenter la production. Deux décisions lui ont coûté cher : à l’instar d’une entreprise reine sur son segment de marché, il a voulu créer un monopole. En 2008, il décide de court-circuiter le réseau d’écoulement habituel de ses œuvres en se passant des galeries et en organisant sa propre vente aux enchères chez Sotheby’s. Déjà brouillé avec Saatchi, il s’aliène une partie du marché de l’art, ceux-là mêmes qui spéculent avec lui. Seconde erreur : après le succès de sa vente (elle lui a rapporté cent onze millions de livres), Hirst a surproduit. Galvanisé, à partir de cette date, plus de trois cents œuvres sortent de son usine chaque année. Mais le Britannique a oublié qu’il ne vend pas des voitures ni des maisons. L’un des facteurs faisant qu’une œuvre, qui en soi ne vaut rien, a un prix, est sa rareté, son unicité. On achète une voiture parce qu’on a besoin de se mouvoir, une maison parce que l’on a besoin d’avoir un toit sur sa tête. Et on achète une œuvre de Hirst parce qu’elle prendra de la valeur ; ce qui fait le prix, l’intérêt d’un Hirst ou d’un Koons est sa potentialité à acquérir de la valeur. En un mot, c’est un produit financier, un placement. Or, c’est la rareté organisée qui permet de faire croître les prix d’une année sur l’autre, aidé par des enchères faussées où ceux qui achètent sont souvent ceux qui vendent. Il y a pis, ces trois cents œuvres produites annuellement par Hirst sont annoncées à des prix prohibitifs, plusieurs millions de livres pour la plupart. Les acheteurs capables de s’offrir de telles pièces sont peu nombreux. Et s’ils achètent, c’est pour avoir la garantie que ce qu’ils ont payé un million de livres en vaudra deux voire trois quelques années plus tard. A partir du moment où Hirst s’est aliéné les galeries et a inondé le marché, les conditions de la confiance n’étaient plus réunies. Les acheteurs se sont détournés de l’indice Hirst. Surproduction, confiance, indice : Hirst a voulu faire de l’art selon une logique boursière. Bien mal lui en a pris. La bourse monte, mais la bourse chute. C’est sa loi, il en a fait les frais. Ce petit âge glaciaire de la cote de Hirst semble avoir un rapport direct avec ce qu’il trame à Venise en compagnie de son allié Pinault, l’un de ses collectionneurs phare (il l’a déjà exposé deux fois à Venise mais aussi à Paris et Monaco), qui n’a pas intérêt à ce que la dégringolade se poursuive.

Le pari de Damien Hirst pour exister à nouveau et ne pas se retrouver comme un crâne pourri sans ses diamants a été le suivant : se raréfier sur le marché en cessant de produire à outrance et se racheter une virginité institutionnelle en exposant dans de grands musées. Réduire l’offre, se rendre désirable afin de réenclencher la demande… Il raisonne toujours tel qu’il est fait, en homme d’affaires qui a trouvé dans l’art son produit d’appel.

Que va donc montrer Hirst chez le patron de Christie’s en avril ? On ne sait pas. Secret défense. On n’est pas autorisé à parler répond-t-on dans les bureaux quand on appelle pour avoir quelque information : c’est la volonté – sacrosainte – de l’artiste de ne rien dévoiler. Performance ubuesque ? Installation titanesque? Va-t-il enduire du sang d’animaux écorchés le palais Grassi ? Va-t-il déverser vingt tonnes de mouches mortes dans le bassin de Saint-Marc devant la Dogana au moment où passe un de ces navires de croisière de trois cents mètres de long qui martyrise chaque jour la Sérénissime en jetant un voile d’ombre sur Saint-Marc et San Giorgio ? Qui vivra verra.

Mais, là aussi, comment ne pas identifier dans ce silence radio auquel sont tenus tous les acteurs et organisateurs du projet, la même attente artificiellement créée par les grandes marques quand elles doivent lancer leur tout dernier produit ? Ce qu’on tait est ce qui fait parler, règle bien connue de la communication.

Cet art du marketing requiert, bien entendu, de jeter quelques appâts pour faire monter l’attente. Nous avons ainsi droit à deux films de dix secondes et des photos énigmatiques de plongeurs sous-marins autour de ce qui ressemble à des sculptures immergées dans l’eau accompagnant un titre : « Treasures from the Wreck of the Unbelievable .» Hirst travaillerait à ce projet hypothétiquement aquatique (mais qui sait ? Peut-être est-ce un leurre) depuis dix ans.

Cette stratégie de communicant est à l’image de l’art dont Hirst s’est fait volontairement le champion. Sacrifié aux lois du marché depuis l’ère Saatchi, l’instinct d’homme d’affaires et l’esthétique spectaculaire mais sans référent de Hirst sont cette vanité totale que ses crânes et ses requins morts ne parviennent pas à incarner. Le voile de mystère qui entoure la présentation de Venise n’en est que l’énième preuve. Mise en abyme involontaire de Hirst ? Miroir dressé devant le personnage plutôt : Hirst tel qu’en lui-même.