[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Tancrède Hertzog

[/vc_column_text][vc_column_text]

La doyenne des foires d’art européenne revenait cette année avec cent trente-quatre galeries internationales, belges et françaises pour la majorité, un record de fréquentation – soixante-quatre mille visiteurs – et d’excellentes ventes. Si l’art moderne dominait à nouveau, les plus belles pièces se négociaient dans les arts d’Asie et d’Afrique ainsi que pour l’art belge de la fin du XIXe siècle plutôt qu’en peinture, en sculpture ou en arts décoratifs.

La question se fait chaque année plus pressante : les galeries d’art ont-elles encore quelques chose à proposer qui ne soit pas les miettes du festin, alors que le nombre d’œuvres de qualité disponibles sur le marché s’amenuise saison après saison et que les grandes maisons de vente – Christie’s et Sotheby’s en tête – multinationales de l’art qu’elles sont, confisquent les pièces les plus rares, les plus chères, les plus exceptionnelles ? Le galeriste à la tête de sa PME ne peut pas faire grand-chose contre les machines à milliards que sont les sociétés de vente aux enchères. Pas moins qu’il ne peut quelque chose contre le fait que plus les œuvres dont il a fait sa spécialité sont anciennes ou proviennent de contrées lointaines, moins les belles pièces disponibles sont nombreuses. Le raisonnement est particulièrement valable pour la peinture et la sculpture anciennes, pour l’archéologie et pour les arts extra-européens (Afrique, Amérique du Sud, Asie). Il l’est bien moins pour tout ce qui date du XIXe siècle à nos jours. Ce n’est donc pas un hasard si les galeries réunies le mois de janvier dernier à la BRAFA, la vaste foire bruxelloise qui a bâti sa réputation sur les domaines les plus variés (antiquités, mobilier, haute époque, arts extra-européens), ont concentré encore un peu plus leur offre sur l’Occident récent – du XIXe siècle à nos jours.

En peinture ancienne, il y avait quelques belles œuvres (un rare trompe-l’œil de Gaspard Gresly, spécialiste français du genre au XVIIIe siècle, encore trop méconnu, chez Costermans), mais le plus intéressant n’était pas là. En art moderne, il ne fallait pas guetter uniquement les grands noms, tel le Magritte proposé par Boon le tableau le plus cher du salon. Pour le XXe siècle, on retrouvait souvent, comme dans toutes les foires, les œuvres des mêmes artistes d’une galerie à l’autre. Chaque année a ses coqueluches : en 2018, les stands se paraient de multiples dessins de Christo, l’artiste ayant été invité par la foire pour y exposer l’une de ses œuvres monumentales. L’ensemble de dessins colorés réuni par Guy Pieters était particulièrement impressionnant. Les modulations cinétiques de Vasarely étaient aussi un peu partout à l’instar des grilles ouvragées de Vieira da Silva et des formes tubulaires lisses et clinquantes de Jean Dewasne. D’autres noms, eux, sont présents d’une année à l’autre : c’est le cas des Fernand Léger, toujours tardifs, ou des Georges Mathieu.

En peinture ancienne, il y avait quelques belles œuvres (un rare trompe-l’œil de Gaspard Gresly, spécialiste français du genre au XVIIIe siècle, encore trop méconnu, chez Costermans), mais le plus intéressant n’était pas là. En art moderne, il ne fallait pas guetter uniquement les grands noms, tel le Magritte proposé par Boon le tableau le plus cher du salon. Pour le XXe siècle, on retrouvait souvent, comme dans toutes les foires, les œuvres des mêmes artistes d’une galerie à l’autre. Chaque année a ses coqueluches : en 2018, les stands se paraient de multiples dessins de Christo, l’artiste ayant été invité par la foire pour y exposer l’une de ses œuvres monumentales. L’ensemble de dessins colorés réuni par Guy Pieters était particulièrement impressionnant. Les modulations cinétiques de Vasarely étaient aussi un peu partout à l’instar des grilles ouvragées de Vieira da Silva et des formes tubulaires lisses et clinquantes de Jean Dewasne. D’autres noms, eux, sont présents d’une année à l’autre : c’est le cas des Fernand Léger, toujours tardifs, ou des Georges Mathieu.

Les vraies perles, cette année, étaient hors des sentiers battus du sensationnel et de la masterpiece. Il fallait mettre ses lunettes car les pépites s’étaient bien cachées parmi la foultitude de tableaux, commodes rocaille, statues et dessins disposés le long des cloisons. Small is beautiful : le grand format achevé n’est pas toujours préférable aux versions réduites, bien au contraire ; on tombe plus fréquemment sur de belles pièces en jetant son dévolu sur de petits carrés de toile ou de papier de moins de cinquante centimètres que sur la grande peinture magistrale. La petite pochade est peut-être plus anecdotique que la toile monumentale mûrement réfléchie mais elle séduit plus immédiatement : l’économie de moyens, le charme de l’inachevé, la liberté de l’artiste qui travaille pour lui-même, la technique plus relâchée sont des qualités propres à l’esquisse peinte, à l’aquarelle et au dessin d’étude. C’est là qu’il fallait chercher.

La plus belle pièce d’art moderne de la foire était donc une gouache préparatoire de dix-neuf centimètres de côté, qui happait et retenait le regard malgré sa taille modeste sur le stand bien fourni de la galerie parisienne Berès : une femme nue, la peau brune, occupée à se laver dans une position antimondaine qui rappelle les pastels de Degas, une femme au bain sur un fond de taches bleues et blanches telles une mosaïque, la femme elle-même, aux formes longilignes simplifiées comme celles d’une statue de Maillol, étant composée selon ce principe d’écailles vaporeuses et indécises. Un admirable petit Bonnard, un parmi les dizaines d’effigies de son épouse au bain, Marthe Bonnard, pendant miniature et idéal d’un tableau plus tardif, le Nu sombre de 1942, représentant Dina Vierny qui, pas plus que Marthe Bonnard, n’avait la peau sombre – Marthe était berrichonne, Dina ukrainienne. Small is beautiful, indeed : le stand de la galerie genevoise Schifferli impressionnait par l’alignement exclusif d’œuvres de petit format, uniquement des dessins, tous dotés d’un cadre identique. Dans ce royaume miniature de la ligne souple ou acérée du crayon triomphaient les deux plus petites œuvres : des feuilles de Hans Bellmer, surréalistes donc, qu’il fallait voir avec une loupe – tout autant objets de cabinet de curiosité que dessins.

Rechercher les artistes locaux était également une bonne piste : dans l’accrochage serré de la galerie Lancz, on décelait ainsi trois séduisantes – petites of course – aquarelles du symboliste belge Léon Spilliaert (un volcan noir et rouge à la Nabis, une vue de Venise vaporeuse comme si la cité des Doges s’était dissoute dans les brumes hivernales de Bruges -la-Morte et un coin de nature vert, doux comme les hautbois, bouché et pailleté tel un paysage de Klimt). Et chez Francis Maere, du même artiste, une magnifique feuille confinant à l’abstraction, camaïeu de gris et de noir, une rue oppressante débouchant sur la lueur spectrale d’un lampion, fantôme perdu au centre exact de la nuit.

Rechercher les artistes locaux était également une bonne piste : dans l’accrochage serré de la galerie Lancz, on décelait ainsi trois séduisantes – petites of course – aquarelles du symboliste belge Léon Spilliaert (un volcan noir et rouge à la Nabis, une vue de Venise vaporeuse comme si la cité des Doges s’était dissoute dans les brumes hivernales de Bruges -la-Morte et un coin de nature vert, doux comme les hautbois, bouché et pailleté tel un paysage de Klimt). Et chez Francis Maere, du même artiste, une magnifique feuille confinant à l’abstraction, camaïeu de gris et de noir, une rue oppressante débouchant sur la lueur spectrale d’un lampion, fantôme perdu au centre exact de la nuit.

La sculpture, on l’a dit, n’était pas très représentée, mais on ne pouvait manquer le stand de Costermans, où trônait la plus belle statue de la foire : une fontaine en marbre néoclassique de la toute fin du XVIIIe siècle, peut-être 1800, sculptée sur un modèle de Clodion. Elle pourrait être du sculpteur lui-même mais celui-ci n’a presque jamais pratiqué le marbre, réservant son talent à la terre-cuite, où sa ligne tendre et fine, son néoclassicisme mignard et élégant, tout autre que froid et stoïque, fit des merveilles à la fin du siècle des Lumières. Le regard impassible portant au loin, le nez droit, le menton bien rond et le front haut, les trois grâces blanches et lisses se répètent identiques tout autour du pied soutenant l’élémentaire vasque de la fontaine : les points de vue se multiplient, la ronde-bosse se transforme en haut-relief à la grecque. La séduction attique opère. Qu’importe le nom.

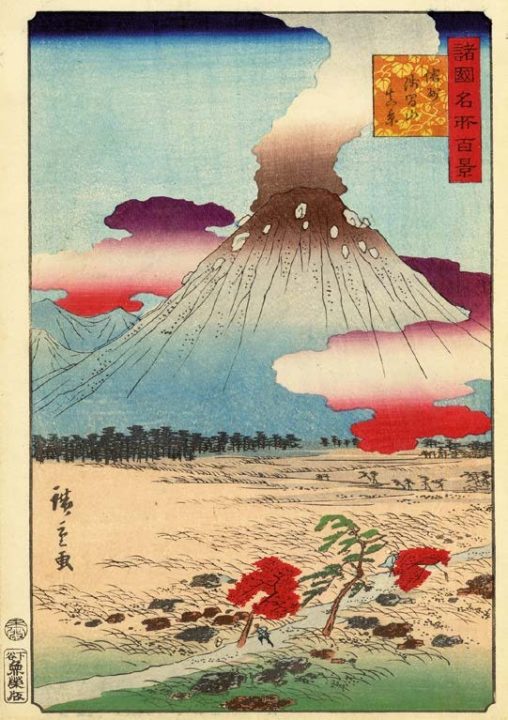

Réflexion faite, il était plus que judicieux de sortir d’Europe pour trouver l’émerveillement. La galerie Tanakaya, spécialiste ès arts du Japon, présentait une exceptionnelle série de cinquante-cinq estampes d’Utagawa Hiroshige, deuxième du nom. Élève et fils adoptif du grand Hiroshige, il épousa sa fille et usa pendant cinq années du célèbre patronyme avant de divorcer et, à son corps défendant, de changer de signature. Ses Cent vues de sites célèbres dans les provinces (1859-1861), signées « Hiroshige » s’inspirent évidemment des Cent vues d’Edo de son mentor (à peine antérieures : 1856-1858) et constituent une sorte de suite à cette illustre série, dans le genre des meisho-e, les « peintures de vues célèbres ». De format vertical oban tate-e (36 x 25 cm), elles reprennent avec maestria le style de Hiroshige Ier : on retrouve la même science du cadrage audacieux, les vertigineux dégradés de couleurs qui s’irisent en mille nuances, de l’embrasement d’un soleil couchant au gris pénétrant de la pluie battante et au bleu tendre du crépuscule ; on constate la même observation fine des effets atmosphériques, rendus à travers une palette vivace afin d’exprimer la poésie propre à chaque moment de la journée et à chaque saison de l’année. Les silhouettes des personnages sont cependant plus esquissées et on sent une exécution un peu plus figée que chez son illustre maître. Mais quel ensemble ! Il faudrait les avoir toutes. La loi du marché, pourtant, a voulu qu’elles soient dispersées.

Changeons une dernière fois d’univers. Didier Claes surprenait son monde avec une ribambelle de onze masques d’initiation de l’ethnie Yaka, du sud-ouest du Congo. Ils se distinguent par leur décor de fibres de raphia qui forment comme une barbe de paille autour de l’armature en bois. Autrefois, les collectionneurs enlevaient les fibres pour ne conserver que le masque. Il est donc rare de les observer encore intacts – même s’il semble qu’aujourd’hui certains n’hésitent pas à remettre le raphia pour les faire paraître plus authentiques. Ces masques étaient portés par les jeunes initiés et leurs tuteurs lors des danses qui ponctuaient le n-khanda, rite de passage fondamental du statut d’enfant à celui d’homme adulte. Le plus impressionnant était un menaçant kholuka, avec des yeux exorbités, bleu, blanc et orange, cette mâchoire menaçante et, en guise de couronne, une sculpture de léopard en train de saisir une proie et qui semblait se jeter sur la partie faciale du masque pour le dévorer. Voilà autre chose que les plats paysages des petits maîtres de l’impressionnisme et du vide de bien des abstraits des années cinquante-soixante !

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]