Icône de l’art contemporain, Jean-Michel Basquiat fut un météore qui disparut en 1988, à l’âge de vingt-huit ans. Adepte des télescopages visuels, son pinceau électrique et rageur chahuta les codes et se fit le chantre de la cause noire. Démonstration éblouissante, cet automne, à la Fondation Louis Vuitton, à Paris.

Par Bérénice Geoffroy-Schneiter

« Jean lisait Burroughs et Kerouac, écoutait de la musique funk et du jazz, et regardait la peinture […]. Coiffé d’une sorte de crête iroquoise peroxydée et rasée à l’avant, il était vêtu d’une combinaison de para tâchée de peinture dénichée dans un surplus de l’armée, et chaussé de souliers vernis noirs qu’on aurait dit fauchés à un mort le jour de son enterrement ». Décrit ainsi par Glenn O’Brien qui devait l’interviewer à plusieurs reprises au cours de sa fulgurante carrière, Jean-Michel Basquiat semble avoir d’emblée imposé sa singularité et son magnétisme irrésistible sur la scène underground new-yorkaise des années quatre-vingts. Né le 22 décembre 1960 à Brooklyn d’une mère d’origine portoricaine et d’un père haïtien, le jeune dandy savait, il est vrai, cultiver avec art le sens de la provocation et de la légende. Loin d’être issu du ghetto comme il aimait parfois le faire croire, Basquiat appartenait en réalité à une famille aisée de la middle class. Sensible à l’art, sa mère l’emmenait ainsi régulièrement au MoMa et l’encouragea très tôt à développer ses talents de dessinateur. Plus tard, à l’âge de seize ans, le jeune Jean-Michel s’inscrivit au lycée City-as-School de Brooklyn réputé pour son enseignement avant-gardiste et son ouverture sur les arts. C’est au sein de cet établissement alternatif que l’adolescent se liera d’amitié avec Al Diaz, un jeune graffitiste avec lequel il entamera une collaboration artistique. La suite est désormais connue… La fugue et l’abandon des études comme de la maison paternelle, la vente de tee-shirts et de cartes postales de sa fabrication dans les rues carbonisées et cabossées de New York, puis les premiers graffitis et messages signés sous le pseudonyme de SAMO (pour Same Old Shit) en compagnie de ses amis Shannon Dawson et Al Diaz, non loin des galeries huppées de Manhattan. Il n’en faudra pas plus pour que la « fusée » Basquiat décolle et que la machine médiatique s’emballe ! Avec sa gueule d’ange nimbée d’une coupe afro, Jean-Michel devient la coqueluche des émissions de télévision, et joue en 1980 son propre rôle dans le film indépendant Downton 81 d’Edo Bertoglio. En 1981, sa participation à l’exposition New York/New Wave aux côtés de jeunes artistes, dont Keith Haring et Robert Mappelthorpe, lui apporte la consécration. À vingt-deux ans, sa fortune est faite et des billets de cent dollars tombent des poches de ses costumes siglés Comme des garçons…

Mais au-delà de cette gloire insolente qu’il partage avec le « pape du Pop Art » et le roi du marketing Andy Warhol, Basquiat n’oublie jamais qu’il est un artiste porteur d’un message tant esthétique que politique. Travailleur infatigable, dessinateur compulsif, l’archange de Brooklyn se sent investi d’une mission supérieure, quasi christique. Pour Suzanne Pagé, la directrice de la Fondation Louis Vuitton, « son trait est irrigué d’une impulsion juvénile et d’une véritable rage pour imposer la présence de la figure noire dans le monde de l’art et dans celui des musées». Ainsi, ses héros sont des boxeurs ou des musiciens afro-américains qui ont pour nom Charlie Parker, Cassius Clay, Sugar Say Robinson… Sans doute imagine-t-on aujourd’hui avec peine à quoi ressemblait le New York des années quatre-vingts, plaque tournante de la drogue et Mecque des artistes fauchés. Au sein de cette planète exotique traversée de migrations incessantes (Portoricains, Haïtiens, Cubains), être un Noir n’était guère une sinécure et monter dans un taxi conduit par un Blanc relevait de l’exploit, même pour un artiste ou un musicien auréolé de gloire… C’est précisément ce sentiment de révolte et d’injustice qui traverse les toiles convulsives et incandescentes du jeune Basquiat, cris de rage lancés à la face de tous les establishments et de tous les esprits étriqués de la planète.

Absorbant avec la boulimie de l’autodidacte tous les langages visuels et musicaux de son époque pour mieux les mixer et les télescoper (le hip-hop, le funk, la publicité, la bande dessinée, les dessins animés, la peinture à la bombe, le graffiti…), Basquiat n’en est pas moins le fils spirituel d’un Picasso pour lequel l’art est avant tout affaire de chamanisme et d’exorcisme. Comme l’ogre de Malaga, le jeune News -yorkais fait feu de tout bois pour revivifier son langage et repousser les frontières de la création. Il admire et recycle avec gourmandise l’art égyptien, les carnets de dessins de Léonard de Vinci, Rembrandt, Dürer, Matisse, la sobriété hiératique des icônes, la peinture aborigène, les masques africains… Il expérimente toutes les techniques (le collage, l’assemblage, le grattage, le sampling, le scratching), s’abreuve, sans hiérarchie aucune, à toutes les sources d’inspiration (le jazz des années quarante-soixante, les guides de voyages, les programmes de télévision, les rituels du vaudou). Comme Picasso allait aux Puces avec Fernande dénicher des sculptures ou des masques « nègres » propres à stimuler son imaginaire et à féconder son inspiration, Basquiat parcourt, de son côté, les terrains vagues à la recherche d’objets ou de fragments qui lui permettront de fabriquer des châssis hétéroclites, des «tableaux-sculptures» aux antipodes des toiles policées sagement alignées sur les cimaises des galeries ou des musées. Anticipant la culture de l’Internet et du zapping, ses œuvres faites de «copier-coller » n’en sont pas moins traversées de fulgurances poétiques, de messages cryptés qui dénoncent toute la violence du monde et crient la révolte de l’artiste.

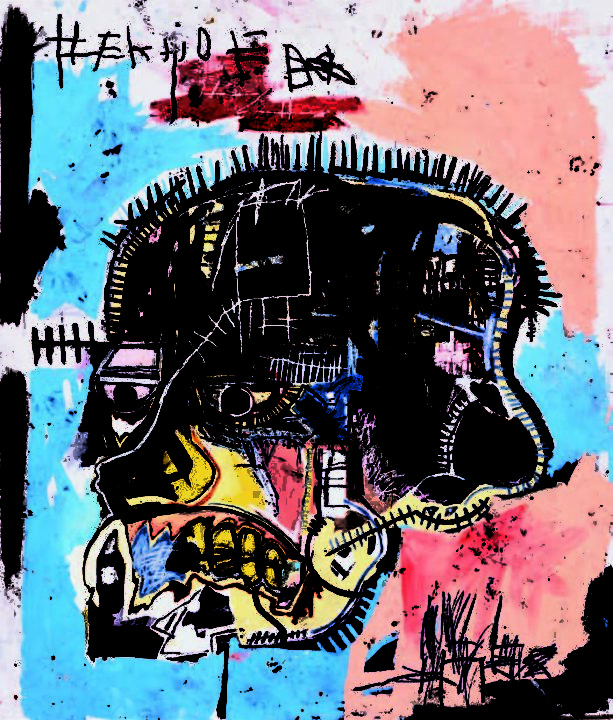

Ainsi, comment ne pas succomber à la force hypnotique de cette série de têtes géantes scarifiées de traits rageurs, à ces figures frontales de boxeurs parées d’auréoles ou de couronnes d’épines ? Et comment ne pas plonger avec délectation dans ces rébus visuels aussi énigmatiques qu’une « Pierre de Rosette » attendant depuis des siècles son Champollion ? À la fin de sa trop brève existence gangrenée par les excès et les drogues, Jean-Michel Basquiat ne cessait de répéter qu’il voulait avant tout être écrivain. L’introduction de lettres, de chiffres, de signes et ou même de textes flottant dans le champ de ses compositions l’atteste avec vigueur…

« Se considérant lui-même en sursis dans un monde éclaté dont il allait devenir le symbole, Jean-Michel Basquiat transpirait la peinture et l’image. Son passage fut semblable à celui d’une comète et c’est à la vitesse d’une étoile, en véritable « star » du monde de l’art, qu’il traversa celui-ci », écrit joliment Philippe Piguet dans le catalogue de la rétrospective qui se tint en 1992 au musée Cantini de Marseille (RMN, 1992). Présenté cet automne à la Fondation Louis Vuitton, un tableau intitulé Riding with death résume, à lui seul, la trajectoire tragique du météore Basquiat. On y voit un homme brun, nu, semblant chevaucher le squelette éclaté d’un cheval. Comme une vision prémonitoire et hallucinée du peintre courant désespérément vers son destin…

Jean-Michel Basquiat, Fondation Louis Vuitton, Paris du 3 octobre 2018 au 14 janvier 2019.