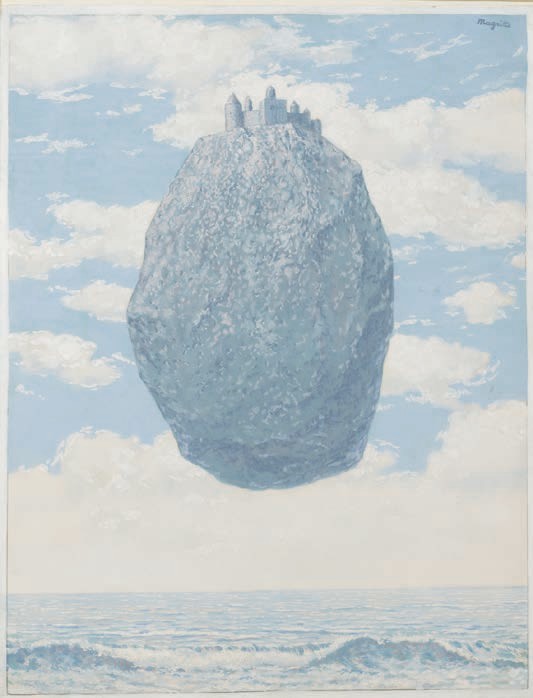

Le MASI de Lugano met Magritte à l’honneur : soixante-dix œuvres du peintre belge sont réunies dans une exposition qui retrace toute sa carrière, de ses débuts aux tableaux les plus célèbres de sa maturité.

Magritte, comme Madame Morgane ou Monsieur Hulot, est trop souvent associé à une pipe. Du moins par le grand public, qui ne connaît de lui que La Trahison des images (1929). Le tableau, on le sait, représente une pipe marron et noire avec là-dessous la légende : « Ceci n’est pas une pipe. » La représentation d’une pipe, fût-elle la plus réaliste possible, avec son fourneau, son foyer, sa tige, son floc et son tuyau, n’est pas et ne sera jamais une pipe : nul ne pourra la bourrer ni l’allumer ni la fumer, pas plus qu’on ne pourra manger puis digérer puis déféquer la représentation d’une pomme (Ceci n’est pas une pomme, 1964). La peinture trahit toujours le langage et le réel. Voici le message de Magritte dans ces deux tableaux que l’on ne trouvera pas, hélas, à l’exposition qui lui est consacrée par le MASI de Lugano jusqu’au début de l’année 2019.

On ne trouvera pas non plus, dans le même genre, La Magie noire (1945) où l’on voit une femme nue, lascive, offerte : la moitié inférieure de son corps est couleur de chair ; la moitié supérieure, peinte en bleue, se confond avec le ciel en arrièreplan. On aura beau la désirer, cette femme, on ne pourra jamais lui faire l’amour. Ceci n’est pas une femme. C’est encore une femme qui n’en est pas une que représente La Baigneuse (1925), moitié cubiste-moitié surréaliste, où la mer n’est qu’une fenêtre à la surface de la toile. Elle pourrait la regarder longtemps, cette mer, jamais elle n’aurait le loisir de s’y baigner. On pourrait la chercher longtemps, cette toile, jamais on ne la trouverait à Lugano.

Peut-on imaginer plus bel hommage au plus surréaliste des peintres belges que de rendre compte d’une exposition de son œuvre uniquement à travers les tableaux qui n’y sont pas ? L’idée est séduisante, et nous pourrions continuer cet article dans la même veine si ça n’était pas faire injure au MASI, qui réunit pas moins de soixante-dix toiles du grand Magritte dont il est grand temps de parler.

Mais avant l’œuvre, un mot sur l’homme. Assez bref, et pour cause : il n’y a pas, dans la vie de Magritte, de ces petits événements dont les biographes font leur miel. Il n’a pas couché avec la sœur de sa femme, comme un muraliste mexicain ; il n’a pas fait les belles heures du Bateau-Lavoir, comme un cubiste andalou ; il ne s’est pas tranché l’oreille gauche, comme un postimpressioniste hollandais ; il n’a jamais passé de rival par le fil de l’épée, comme un maître du clair-obscur milanais ; et il n’est pas mort d’une overdose à vingt-sept ans, comme un néo-expressionniste new-yorkais.

Il est mort chez lui, ni trop jeune ni trop vieux, un peu plus vieux que son siècle, à soixante-huit ans en 1967, dans la banlieue de Bruxelles. Pas très loin de Lessines, dans le Hainaut où il est né d’un père tailleur et d’une mère modiste et d’ailleurs, attardons-nous un instant sur l’enfance, car dans cette période il se passe quelque chose, et quelque chose de tragique : sa mère se suicide. Magritte avait quatorze ans quand elle fit dans la Sambre ce que Virginia Woolf trente ans plus tard fera dans l’Ouse – un plongeon vers le ciel. On pourrait tirer de cet événement une analyse de son œuvre, mais le peintre lui-même était rétif aux interprétations psychanalytiques : « La psychanalyse, écrivait-il, n’a rien à dire des œuvres d’art qui évoquent le mystère du monde. Peut-être la psychanalyse est-elle le meilleur sujet à traiter par la psychanalyse », rejoignant ainsi la définition qu’en donnait l’écrivain Karl Krauss : « Cette maladie qui se prend pour son remède. »

La mort de la mère eut toutefois une conséquence : la famille – le père et ses trois fils, René et ses deux frères – déménage à Charleroi. On est en mars 1913, la fille « aux tétons énormes, aux yeux vifs » qui emplissait « la chope immense » du jeune Arthur Rimbaud quarante-trois ans plus tôt est morte sans doute, et le Cabaret Vert a depuis longtemps fermé ses portes. Mais la ville ressemble encore à la description qu’en fit Verlaine en 1872 :

« Plutôt des bouges/

Que des maisons/

Quels horizons/

De forges rouges » !

C’est là que Magritte commence à peindre : « En 1915, j’essayai de retrouver la position qui me

permettrait de voir le monde autrement que l’on voulait me l’imposer. Je possédais quelques techniques de l’art de peindre et, dans l’isolement, je fis des essais délibérément différents de tout ce que je connaissais en peinture. J’éprouvais les plaisirs de la liberté en peignant les images les moins conformistes. »

Bientôt, il part pour Bruxelles, où il s’inscrit à l’Académie des Beaux-Arts, se lie d’amitié avec dadaïstes et surréalistes, et tombe en extase devant une reproduction du Chant d’Amour, de Giorgio de Chirico : « Ce fut un des moments les plus émouvants de ma vie : mes yeux ont vu la pensée pour la première fois. »

Il y a les peintres qui s’adressent à l’œil, et il y a ceux qui s’adressent à l’esprit. Magritte sera désormais de ceux-là. Il est « avant tout un peintre d’idées, de pensées visibles, pas de matières, écrit Marcel Paquet dans le volume qu’il lui a consacré chez Taschen. Il n’aimait ni l’abstraction lyrique, ni l’abstraction expressionniste qui, en montrant de la matière, ne montraient selon lui rien qui fût digne de pensée, c’est-à-dire d’intérêt (…) À la vérité, on ne peut même pas dire qu’il aimait peindre, il aimait plutôt penser par images et sitôt celles-ci élaborées à l’aide de croquis ou de petits dessins, il rechignait souvent à les transposer sur toile, préférant aller jouer aux échecs dans un café de Bruxelles connu pour cette activité : Le Greenwich ».

Mais il lui arrive quand même de peindre, et quand il peint il peint comme il pense. Magritte est un peintre de « la matière grise », pour reprendre l’expression de Marcel Duchamp qui les opposait aux « rétiniens ». Là où d’autres copient le réel ou le magnifient, lui va en révéler sa complexité, et chez

François-Henri Désérable