Avec son petit chapeau vissé sur la tête, son œil bleu layette et sa silhouette fragile de monsieur en costumecravate irréprochable, on lui donnerait le Bon Dieu sans confession… On aurait tort ! Jacques Mahé de la Villeglé, dit Villeglé, est tout de même un drôle de coco. Né en 1926 à Quimper dans un milieu d’aristos bretons, rien ne prédisposait ce fils de famille à devenir artiste. Des notaires, des bourgeois, pour mâtiner le sang bleu, soit. Mais un artiste ? Qui plus est, un infatigable arpenteur des villes mué en chapardeur d’affiches au nez et à la barbe de tous, un glaneur de rebuts plus improbables les uns que les autres, un nouvel inventeur de lettres pour Champollion de l’avenir, on n’avait encore jamais vu cela. Et c’est pourtant ce qui est arrivé. Villeglé le raconte aujourd’hui le plus naturellement du monde en revenant sur son adolescence passée pendant l’Occupation, sous de faux papiers qui le rajeunissent pour passer inaperçu aux yeux de la soldatesque ennemie, le rendant libre de vagabonder et se livrer clandestinement à des actions de résistance.

L’esprit de ce qu’il fera plus tard est déjà là : pas question de suivre les chemins balisés de l’art. Il est urgent de s’échapper des ateliers, de détruire les chevalets et d’inventer de nouvelles formes, un nouveau langage, voire un nouvel alphabet. Tout le programme est déjà là. Il lui reste une vie pour le réaliser. Et c’est ce qu’il a fait. Sans compromissions, avec une sorte d’énergie et de passion aujourd’hui encore inentamée, faisant de lui, le dernier survivant des « Nouveaux Réalistes », le précurseur du « Pop art » selon Andy Warhol et l’idole incontestée de toute une génération de jeunes « street-artists ».

D’où vous est venu votre goût pour l’art ?

Villeglé: À la Libération, je me souviens avoir lu dans les revues culturelles de l’Occupation, dont on recyclait encore le papier qui a manqué jusqu’en 1953, « Demain l’illégalité va devenir légale ». Je ne faisais pas de sociologie à l’époque, qui d’ailleurs était beaucoup moins à la mode qu’aujourd’hui, mais je me demandais comment l’illégalité allait pouvoir devenir légale… C’était assez mystérieux… Il faut se rappeler qu’il y avait une très forte censure, y compris artistique, pendant toutes ces années d’Occupation, et je sentais bien que la Libération allait m’apporter à la fois l’information et de nouvelles formes artistiques. Mais je n’avais alors en ma possession qu’un seul livre d’art, et il datait de 1926 ! Tout restait confiné sous une chape de plomb. Cependant la Bretagne, dont je suis originaire et où je vivais pendant la guerre, avait des relations avec l’Angleterre, ce qui constituait déjà une ouverture sur l’extérieur. Mes parents, qui étaient dans la Résistance, accueillaient des aviateurs chez eux et je circulais beaucoup à pied dans la ville, avec une fausse carte d’identité qui me rajeunissait de deux ans, rai

son pour laquelle je pouvais, grâce à mon jeune âge, être utile aux réseaux de Résistance. C’est à cette époque, vers dix-sept ans, que j’ai commencé à travailler chez un architecte, où j’avais trouvé des livres d’architecture et découvert les travaux de Le Corbusier. Il n’y avait pas beaucoup de voitures dans les rues et seulement douze kilomètres d’autoroute en France, mais je me doutais que cela allait changer après la guerre et qu’il allait falloir « reconstruire » comme on disait alors. Les architectes ne s’exprimaient pas ainsi : il parlaient de « construire » au lieu de reconstruire, et ils cherchaient, par un nouvel art de l’urbanisme, à transformer les villes.

Devenir architecte, est-ce ce que vous vouliez à cette époque ?

Après-guerre, je suis entré aux Beaux-Arts de Rennes, où je me suis lié d’amitié avec un de mes condisciples devenu mon complice, Raymond Hains, qui n’était pas du tout assidu aux cours, et plus assuré de lui-même que je ne l’étais de moimême. Mais nous avions la même envie d’innovation dans l’art. Raymond Hains était beaucoup plus littéraire que moi, qui restais fixé sur la peinture, tout en sachant très bien que je ne pourrai pas en vivre, car j’étais déjà attiré par ce qui n’était pas commercial. Je me suis donc résolument tourné vers l’architecture, parce que je devais assurer mon avenir. C’était un vrai métier qui rassurait l’angoissé que j’étais. Et j’ai vécu en surveillant les chantiers à l’extérieur pendant la journée, en écoutant les conversations et en regardant autour de moi ; le soir, je pouvais m’adonner à un travail intellectuel personnel, j’avais la tête libre.

C’est aussi l’époque où, après avoir ramassé des débris du Mur de l’Atlantique comme autant de sculptures, des fils d’acier tordus, des échantillons de catalogues, vous commencez à arracher des affiches lacérées par des mains anonymes sur les murs des villes, à Paris en particulier à partir de 1949, avec Raymond Hains. Vous continuez à le faire jusqu’en 1991, date à laquelle une réglementation interdit l’arrachage des affiches dans la capitale…

Ce qui m’intéressait depuis le début en art, c’était la nouveauté. Or, je savais que cette nouveauté – faire œuvre d’artiste en prélevant des affiches arrachées dans les rues – serait difficile à faire accepter à des collectionneurs et que je serai le seul à en faire à mon tour une véritable œuvre d’affichiste. Les autres artistes, devant la difficulté à devoir vendre leurs œuvres pour vivre, faisaient autre chose que de prélever des affiches dans les rues, dont personne ne voulait, car personne ne comprenait la démarche… Je suis le seul de ces affichistes qui récupéraient les affiches des rues à avoir compris que le monde changeait et que je pourrai faire une œuvre avec ces affiches, comme un peintre fait la sienne au moyen d’un pinceau et de l’huile. Ce qu’il y avait sur les murs changeait et mon œuvre évoluait à mesure. Il n’y avait pas de couleur dans la période de l’après-guerre, mais des lettres. Puis, au moyen de la déchirure de l’affiche, j’obtenais le contraire du cubisme géométrique.

Avec ces objets voués au rebut, j’arrivais toujours à retrouver le nombre d’or dans l’affiche elle-même telle que je la recomposais, et je me disais que je n’étais pas si révolutionnaire que cela ! Je faisais, avec ces affiches, que je m’appropriais en les sortant de leur cadre pour les recadrer à ma façon, 17 des expositions chez Colette Allendy dès 1957. Il s’agissait d’affiches à thèmes, les lettres d’abord, puis la figuration, puis les couleurs délavées par la pluie, etc. Neuf thèmes en tout. Et je récupérais aussi les affiches de peintres qui faisaient de la publicité pour leurs expositions dans mon quartier du 3e arrondissement de Paris. J’ai récolté jusqu’à cent affiches de peintres ! Dubuffet, par exemple, a fait trois campagnes d’affichages pour une seule exposition dans mon quartier : un véritable trésor à portée de main pour moi.

Avec ces objets voués au rebut, j’arrivais toujours à retrouver le nombre d’or dans l’affiche elle-même telle que je la recomposais, et je me disais que je n’étais pas si révolutionnaire que cela ! Je faisais, avec ces affiches, que je m’appropriais en les sortant de leur cadre pour les recadrer à ma façon, 17 des expositions chez Colette Allendy dès 1957. Il s’agissait d’affiches à thèmes, les lettres d’abord, puis la figuration, puis les couleurs délavées par la pluie, etc. Neuf thèmes en tout. Et je récupérais aussi les affiches de peintres qui faisaient de la publicité pour leurs expositions dans mon quartier du 3e arrondissement de Paris. J’ai récolté jusqu’à cent affiches de peintres ! Dubuffet, par exemple, a fait trois campagnes d’affichages pour une seule exposition dans mon quartier : un véritable trésor à portée de main pour moi.

En quoi vos études d’architecture vous ontelles servi en tant qu’artiste ?

J’ai le don naturel de la composition et mes études d’architecture l’ont renforcé. C’est très important pour l’œil de savoir dessiner le plan, la coupe, l’élévation. Devant une façade, avant de prélever une affiche, je pense à ce qu’il y a derrière, je pense aux proportions et au cadrage d’où viendra la beauté. En revanche, j’ai toujours été intimidé par les couleurs. Dans les affiches, elles m’étaient données et compensaient cette paresse qui était la mienne à ne pas les inventer moi-même. À un moment donné, j’avais envie de vert, parce que je trouvais que le vert réveillait une affiche. Eh bien, bizarrement, le vert est arrivé dans les affiches des années soixante, dans la publicité en particulier. Il suffisait d’être attentif et d’avoir l’œil ouvert. J’étais à l’affût de tout, et je demandais à mes amis de m’aider à prélever ce que j’avais sous les yeux.

Vous accaparez le matériau des autres, mais vous tenez en même temps à vous effacer… En faisant cela, vous transformez la position de l’artiste tel qu’il était perçu au XIXe siècle.

Je ne signe pas de mon nom, en tout cas pas de mon nom entier d’état civil, mais je ne suis pas le seul dans ce cas. Mondrian est un pseudonyme. Picasso est le nom de la mère de Pablo. Mon nom d’état civil est plus long et compliqué que mon nom d’artiste. Je ne renie pas ma famille, mon nom est toujours celui de mon état civil : Jacques Mahé de la Villeglé. Mais, en tant que peintre, j’ai préféré le raccourcir en Villeglé. Signer, cela renvoie au XIXe siècle. Et puis, le matin je pouvais prendre une affiche dont les lacérations ne détruisaient pas l’ensemble de la composition ; le soir en nyme » plutôt que le « lacérateur anonyme », j’étais débarrassé de ma personnalité. Mais je suis tout de même l’artiste grâce à quoi tout cela s’est fait. Je suis comme un peintre dont l’inconscient travaille beaucoup. On raconte qu’un visiteur a un jour fait remarquer à Courbet, le plus sérieux de tous les peintres, qu’il y avait une tache brune dans un coin de la toile, qui ne représentait rien. Il lui demande alors « qu’allez-vous en faire ? » Et le peintre lui répond, « j’avais besoin de brun, je vais en faire un seau brun ». Il composait ses couleurs et il dessinait après. La couleur primait sur le sujet. Cette attitude n’est pas si loin de ma propre démarche. Et je peux parler avec un peintre des mêmes préoccupations, même si mon approche est différente.

Votre démarche pourrait-elle tout de même s’apparenter aussi, de près ou de loin, aux ready-made de Marcel Duchamp ?

Emile Chautemps

19 juillet 1966

30 x 25 cm

On dit souvent que les deux artistes qui ont transformé la peinture au XXe siècle sont Malévitch et Duchamp. J’aurais pu fréquenter Marcel Duchamp, mais j’ai toujours refusé de le rencontrer. La démarche de Malévitch m’a en revanche beaucoup frappé. Ce tableau blanc sur fond blanc est un acte volontaire très puissant, qui m’a remué. Que faire après du blanc sur du blanc ? Voilà qui me paraissait le plus intéressant. Et c’est à cette question que j’ai répondu d’une façon non conventionnelle par le découpage des affiches que j’ai fait entrer dans les galeries, même si je maintiens que ma manière de penser reste la même que celle d’un peintre traditionnel. Superficiellement, je propose un travail anonyme en prélevant des affiches sur les murs, que je retouche un petit peu. J’ai écrit d’ailleurs en substance dans mon premier article daté de 1958 que si je donnais un coup de pouce à l’œuvre arrachée à la rue, je n’allais pas en plus avoir la prétention supplémentaire de la faire mienne ! C’était mon apport, indéniable, mais je revendiquais à peine un travail tout simple que n’importe quel autre artiste aurait pu faire.

Encore fallait-il qu’il en ait eu l’idée ! En agissant et, plus encore en parlant ainsi de votre démarche, vous ne facilitiez pas le travail des marchands d’art… Etait-ce votre intention ?

13 mars 1977

60 x 73 cm

Heureusement pour eux, les marchands d’art défendent des artistes qui ne vendent pas et en ont d’autres qui font vivre la galerie. Longtemps, je n’ai pas eu de collectionneurs. Et puis, ils ont fini par comprendre et aimer ce que je faisais. Certains m’ont dit, « on vous connaissait, on vous trouvait sympathique, mais on a eu beaucoup de mal à vous faire entrer dans nos collections ». Le geste d’acquérir une de mes œuvres transformait tout dans leurs têtes. Ils ne le regrettaient pas une fois qu’ils avaient sauté le pas, mais avant d’accomplir cet acte, ils se posaient beaucoup de questions. Et ils avaient toutes sortes de préventions contre mon travail, pensant que je ne faisais rien et que tout le monde pouvait faire ce que je faisais ! Mais pour moi, l’art c’est la liberté. La liberté de faire ce que l’on veut sans se soucier de ce que les autres pensent de vous. J’ai joué le jeu jusqu’au bout et j’ai eu raison, car finalement j’ai été compris. Preuve en est, ma dernière exposition parisienne à la galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois, « Jeune, gay et impudique », qui est un travail autour des affiches de publicité sur le Minitel rose des années quatre-vingts.

En 1959, alors que vous êtes perçu comme quelqu’un de très à part dans votre démarche, vous devenez un des membres fondateurs du mouvement des « Nouveaux Réalistes ». Pourquoi ?

23 avril 1978

17,2 x 24,7 cm

« Le Nouveau Réalisme » est le dernier des mouvements en « isme ». Il n’y a plus eu aucun mouvement d’avant-garde depuis… Avec quelques-uns de mes amis affichistes, je sortais de mon isolement en fondant un mouvement où il y avait un sculpteur comme Tinguely qui construisait des machines qui elles-mêmes faisaient des dessins, un peintre comme Yves Klein qui ne se servait pas de son pinceau mais d’une poudre bleue qu’il laissait tomber sur la toile… Je me servais des déchirures faites par d’autres pour créer mon œuvre… Aucun des artistes du « Nouveau Réalisme » ne pouvait entrer dans des catégories avec des étiquettes préétablies : ils n’étaient pas tachistes, pas surréalistes, pas cubistes, pas abstraits, pas fauvistes… Ils ne faisaient pas de trompe-l’œil, ils n’étaient pas repérables autrement que par le fait qu’ils travaillaient tous d’une manière qui n’était pas répertoriable. À leur façon, ils étaient tous des irréguliers, et c’est pour cette raison que je me suis senti proche d’eux.

Savez-vous pourquoi Andy Warhol a fait de vous le précurseur du « Pop art » ?

En 1961, j’ai exposé une affiche où il y avait une photo qui n’était pas lacérée. Tout le monde s’attendait à ce que je la lacère, ce que je me suis refusé à faire. Il y avait des couleurs tendres, claires, un fond blanc sur lequel des fragments de mots apparaissaient… J’ai eu la chance de la découvrir telle quelle au carrefour Montparnasse, et aidé par des amis, de la prélever. Andy Warhol a vu cette affiche et a décrété que j’étais le précurseur du « Pop art ».

24 mars 1972

43,5 x 58,8 cm

« En prenant l’affiche, je prends l’Histoire » écrivez-vous. Que voulez-vous dire ?

Il y a des mots et des visages qui viennent d’une époque déjà révolue dont j’ai restitué l’histoire lacérée dans mon travail. On peut deviner un pan de cette Histoire à travers les déchirures, une typographie, un élément dans le visage… En détournant les affiches, je ne fais pas un travail strictement politique, mais on peut dire que les affichistes, moi compris, ont pu à travers le temps former le goût, et qu’il s’agissait aussi de faire de la politique d’une autre manière. Par exemple, pendant l’Occupation, j’ai vu des affiches inspirées des peintres modernes qui étaient « maudits » et dont les affichistes s’inspiraient, ce qui était une manière subversive et cryptée de les remettre au centre de l’art. De la même façon, un journaliste pendant la guerre pour annoncer une nouvelle disait qu’elle était fausse. Ce n’était pas vrai, mais c’était une façon de donner l’information. Mes affiches disent beaucoup de la période pendant laquelle elles ont été prélevées, elles entrent dans l’Histoire, on ne peut pas les sortir de leur contexte, même si elles ne sont porteuses d’aucun message explicite. Mais tous les peintres aiment les choses cachées, et cela fait même partie d’une sorte de cryptographie à l’œuvre dans l’art.

Décembre 1976

18,1 x 29 cm

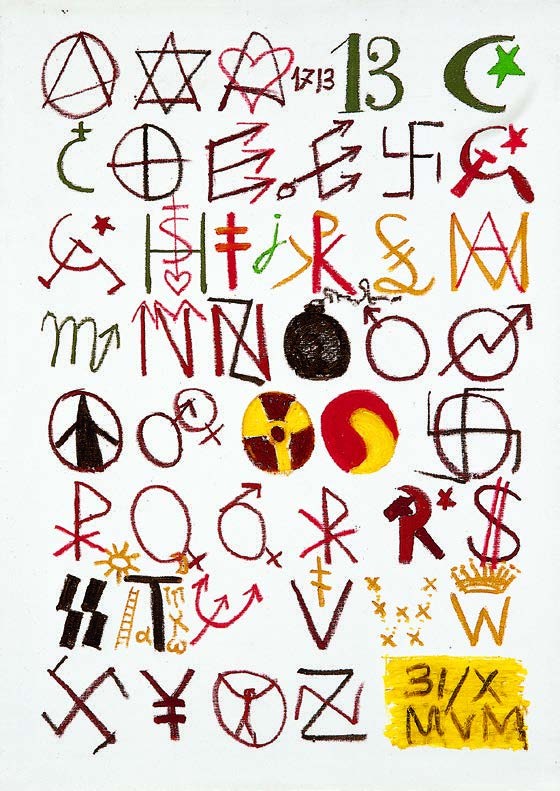

Vous avez poussé cet art de la cryptographie jusqu’à imaginer ce que vous appelez « un alphabet sociopolitique ». C’est d’ailleurs ce que vous avez décidé de montrer en priorité à la galerie Sonia Zannettacci, à Genève, en Suisse. De quoi s’agit-il ?

31 octobre 1995

156×108 cm

J’en ai eu l’idée en découvrant dans le métro parisien, à la station République en 1969, au moment de la visite en France du président américain Richard Nixon, une sorte de « tag » sur son nom de Nixon avec les trois flèches de l’ancien parti socialiste sur le « N » de Nixon, la croix de Lorraine gaulliste sur le « i », la croix gammée sur le « x », la croix celtique sur le « o » et à nouveau les trois flèches sur le « n ». Le résultat était surprenant, j’ai continué à explorer cette piste. Le fait que je sois Breton n’est sans doute pas anodin dans la compréhension de cet intérêt, car la Bretagne est une région d’inter-signes cryptées, très connue et très manifeste avec ses menhirs, ses légendes et ses fontaines que Spoerri, qui est un artiste roumain, juif et le plus nomade des « Nouveaux Réalistes », est allé regarder de très près. J’ai été proche des poètes lettristes et j’aimais jouer avec les mots et les lettres jusqu’à en inventer moi-même. Il peut y avoir en effet des dizaines de « o » ou de « a » différents, il suffit d’y mettre de l’audace et de l’imagination. Certains signes disparaissent, d’autres demeurent. Aujourd’hui où il n’y a plus d’affiches dans Paris, et seulement quelques unes dans les bourgs ou aux carrefours en province pour annoncer les dates d’un concert de musiciens en tournée, je peux m’adonner à cet art de l’écrit grâce au dessin. L’art de la cryptographie, c’est très gai. Cela s’apparente un peu au travail de Miró, qui m’a époustouflé dès le début, parce qu’il me déroutait beaucoup plus que les autres. Personne n’avait pensé à cette manière d’investir l’espace, et c’est aussi ce que je fais en développant mon « alphabet sociopolitique ».

10 décembre 2007