Aujourd’hui, les impressionnistes sont une valeur sûre, dans le monde entier : les Américains, les Japonais ou les Chinois courent, chaque année plus nombreux, au sanctuaire de Giverny. Le moins qu’on puisse dire est que les choses ont changé depuis ce mois d’avril 1874 où Monet, Degas, Sisley, Cézanne, Pissarro, Berthe Morisot, quelques autres encore, se regroupèrent pour une exposition commune. L’accueil de la presse, alors, fut d’une rare violence. Parmi les commentaires insultants ou moqueurs, ce texte du Figaro: « Ils prennent des toiles, de la couleur et des brosses, jettent au hasard quelques tons et signent le tout. C’est comme si les pensionnaires de Charenton ramassaient les cailloux du chemin, croyant trouver des diamants. » Autrement dit : ce sont des charlatans ou des fous.

Marine, Le Havre, vers 1866

Huile sur toile, 43 x 59,5 cm

© Ordrupgaard, Copenhague.

Photo : Anders Sune Berg

Voilà les réactions qu’ont suscitées ces paysages et ces portraits qui nous paraissent si sages et si paisibles, qui nous enchantent par leur équilibre et leur sérénité. Quel était donc le crime de ces artistes ? Peut-être simplement leur intention de capturer l’instant. Comme le disait leur défenseur Émile Zola : « Cette étude de la lumière, dans ses mille décompositions et recompositions, est ce qu’on a appelé plus ou moins proprement l’impressionnisme, parce qu’un tableau devient dès lors l’impression d’un moment éprouvée devant la nature. »

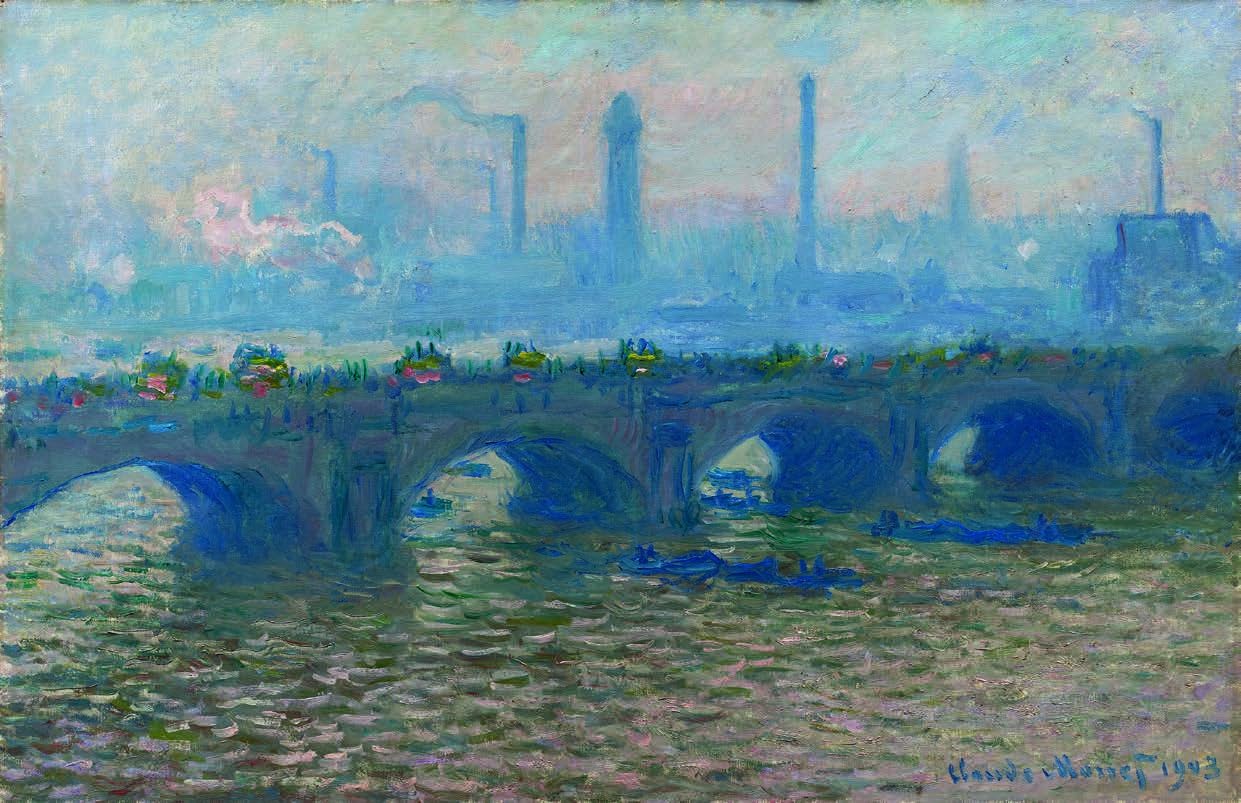

Oui, les impressionnistes ont le vif sentiment de l’éphémère, de l’instant de grâce, qu’ils veulent saisir en le sachant mortel. Or les peintres académiques prétendaient représenter une humanité éternelle, drapée dans une Histoire sacralisée, ou figée dans une mythologie de carton-pâte. Les impressionnistes se risquent à montrer le présent, le fugace, le périssable, la beauté sans lendemain. Les fameuses séries de Monet, comme la cathédrale de Rouen, disent avec éloquence non seulement qu’un tableau n’est que l’approximation d’une réalité toujours changeante, mais, plus décisivement encore, que la cathédrale de Rouen n’existe pas ; qu’il en existe cent, mille, au gré de la lumière qui les baigne. La plupart des paysages impressionnistes nous présentent des ciels habités par des nuages, des brumes ou des fumées (Le Pont de Waterloo de Monet, le Déchargement des péniches de Sisley) : signe que le ciel lui-même n’est pas l’image fixe d’on ne sait quelle éternité bleue, mais un lieu de passage – la toile mouvante où le temps esquisse, pour mieux les effacer, des figures toujours nouvelles.

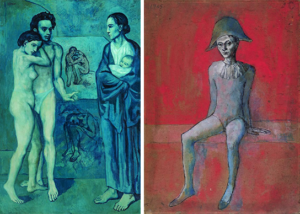

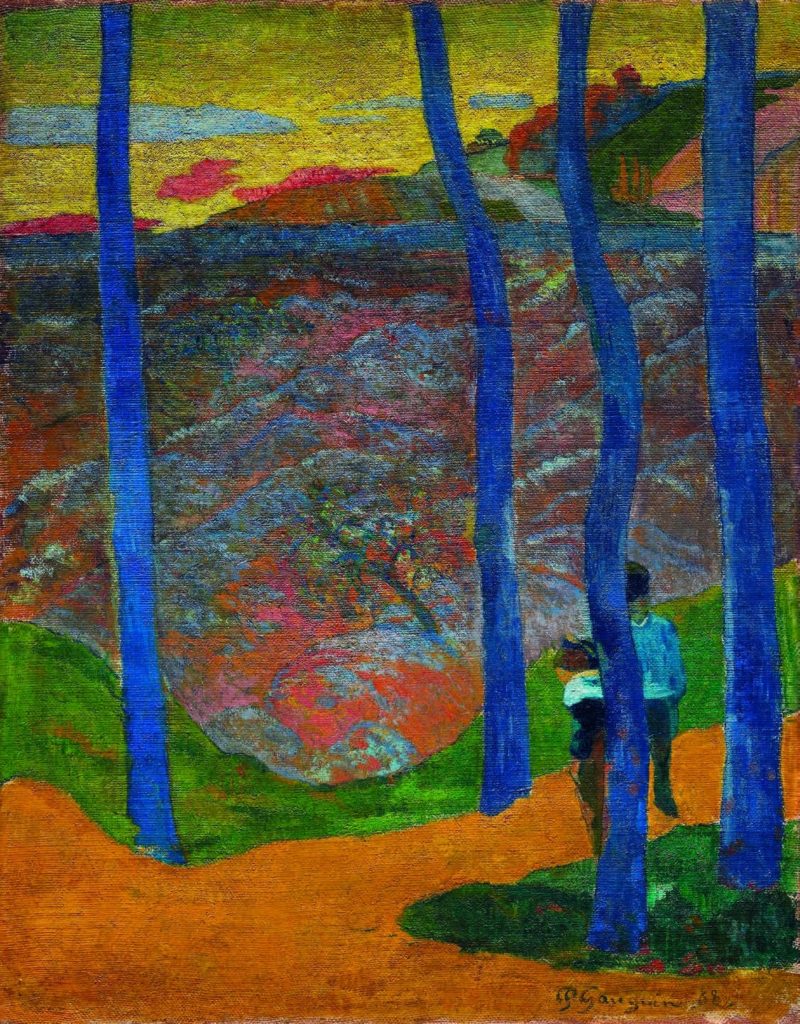

Oui, c’était donc bien une révolution dans la peinture. Et les mouvements qui vont suivre l’impressionnisme, fût-ce en le contestant, en seront les conséquences. Dès les années dix huit cent quatre-vingts, le symbolisme, par la voix critique d’un Camille Mauclair ou d’un Félix Fénéon, s’était détaché de l’impressionnisme, l’accusant de dispersion, de pulvérulence, de refus de la synthèse. Monet, Degas et consorts auraient oublié la vocation du peintre qui est de composer son tableau ; de rejoindre, au-delà des apparences et des jeux de lumière, les vraies formes du monde, reconstruit par l’âme et l’esprit du peintre ; un univers spirituel, au-delà de l’univers sensible. Cet idéal, illustré par Gauguin, Bonnard, Sérusier, Vallotton et quelques autres (les Arbres bleus de Gauguin en sont un bel exemple), veut paradoxalement retrouver une permanence que l’impressionnisme avait abandonnée au profit de l’instant. Il ne s’agit pas, bien sûr, de revenir en arrière, et de se réfugier dans la fausse permanence des grands et solennels sujets de l’académisme, mais d’atteindre à la pérennité d’un monde intérieur, qu’il revient à l’artiste de découvrir, ou de créer.

Et voici Cézanne : ses innombrables Montagne Sainte-Victoire ne sont déjà plus les « séries » de Monet : autant Monet souhaitait capter la cathédrale de Rouen, autant Cézanne veut construire la Sainte-Victoire. Si l’on souhaite atteindre à l’essence du réel, il faut aller la chercher en soi. Et progressivement, la forme que cherche le peintre, l’immutabilité qu’il traque, s’affranchiront de la « ressemblance ». Après Cézanne et les Nabis, ce seront les Fauves, puis les cubistes ou les futuristes. Au bout de cette route intérieure, la peinture abstraite. Or une telle évolution n’aurait pas été pensable sans les impressionnistes : ceux-ci, les premiers, ont pressenti que le monde visible, le « monde extérieur », la « nature » n’étaient saisissables que dans et par la subjectivité du peintre.

Le Pont de Waterloo,

temps gris, 1903

Huile sur toile, 65,5 x 100,5 cm

© Ordrupgaard, Copenhague.

Photo : Anders Sune Berg

Les impressionnistes, aujourd’hui, plaisent infiniment aux amateurs du monde entier. C’est à l’évidence parce qu’ils gardent un lien fort avec

le monde visible, le monde de la « nature », voire avec cette « ressemblance » qui reste, même aujourd’hui, plus ou moins consciemment, un critère d’appréciation des tableaux. La sereine douceur de la plupart des œuvres de ce mouvement plaît davantage que la violence des Fauves, l’ascèse des cubistes ou l’austérité de la peinture abstraite. Mais cet universel succès repose, au moins en partie, sur un malentendu. Ceux qui se scandalisèrent des œuvres de Monet, Manet, Degas ou Pissarro n’avaient pas tort de sentir tout ce que cette peinture avait de violemment novateur. Peut-être avaient-ils soupçonné que ces artistes, cessant donner le monde visible pour une réalité fixe, accessible et pérenne, commençaient la modernité, avec tout ce que celle-ci va comporter de doute, d’incomplétude et même d’angoisse. Dans la Marine de Claude Monet, le ciel, à l’horizon, n’est-il pas noir d’orage ?