Les peintures des vingt dernières années de l’artiste exhibées au Centre Pompidou. « Bacon en toutes lettres » ou l’influence de la littérature sur sa peinture. Inédit.

Octobre 1971. Dans un hôtel luxueux parisien. Francis Bacon retrouve son compagnon George Dyer, mort sur la cuvette des toilettes. Une overdose d’alcool et de médicaments aura raison de son amant. Deux jours plus tard – tiré à quatre épingles, cravaté, la soixantaine sonnée – le peintre britannique inaugure de son vivant, comme Picasso, une immense rétrospective au Grand Palais. Le triomphe est total et tragique.

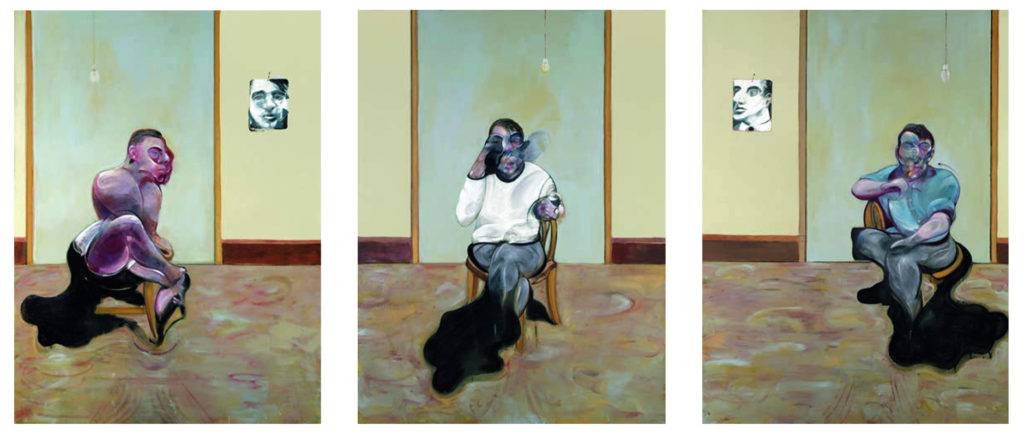

1971-1992. C’est la période choisie par le Centre Pompidou pour montrer les dernières années de la production de Francis Bacon, soit soixante tableaux. L’exposition « Bacon en toutes lettres » met en relation le peintre avec des sources littéraires issues de la bibliothèque de l’artiste. Il faudra traverser six salles et se confronter à une douzaine de triptyques pour tenter de comprendre le lien entre texte et image, littérature et tableau. On devine une bibliothèque de l’artiste très vaste. Un millier de titres conservés par le département d’histoire de l’art de la Trinity College, dans sa ville natale à Dublin.

Bacon est un grand lecteur. Un artiste qui regarde et voit. Il ne copie pas Goya, Muybridge, Vélasquez, Van Gogh. Il retient chez eux les sensations capables d’ébranler ce qu’il appelle son « système nerveux ». L’autodidacte cultive un esprit curieux qui va des guides Michelin à l’art préhistorique, de l’Égyptologie aux œuvres de Racine, des ouvrages photographies aux catalogues d’expositions. Vélasquez, Brassaï, les lettres de Van Gogh, les poèmes de Lorca, Freud, Cartier-Bresson, Agatha Christie, apparaissent en vrac et orchestrés, selon un agencement chaotique – à l’image de son atelier londonien à South Kensington.

Dans un salle annexe de l’exposition qui se dresse comme une petite chapelle muséale, des enregistrements sonores. Dominique Raymond lit Eschyle, Les Euménides, Hippolyte Girardot s’attaque à Nietzsche, Naissance de la tragédie, Carlo Brandt à T.S Eliot, Poésie, Valérie Dréville à Leiris, Miroir de la tauromachie, André Wilms à Conrad, Au cœur des Ténèbres, Mathieu Amalric nous offre des passages de Bataille. « Les grands poètes sont de formidables déclencheurs d’images, leurs mots me sont indispensables, ils me stimulent, ils m’ouvrent leurs portes de l’imaginaire », explique le peintre.

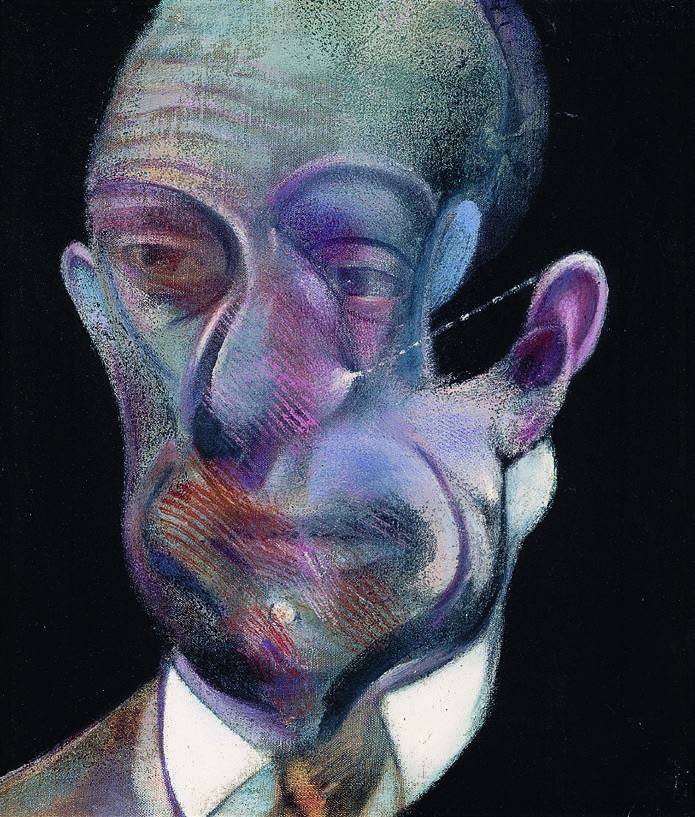

Bacon s’attache à des auteurs qui partagent une conception réaliste et amoraliste du monde. Une famille d’écrivains et un univers poétique qui ont en commun l’intranquillité et un sentiment tragique. Chacun a influencé directement Bacon. Tous partagent sa fascination pour la violence conjuguée à la beauté, à l’érotisme, au sacré. Ces auteurs provoquent chez le peintre des sensations physiques. Aussi, ne sommes-nous pas étonnés que les figures des Euménides envahissent, dès 1944, le triptyque « Trois études de figures au pied d’une crucifixion » – comme si la littérature s’invitait sans préambule dans le tableau. Avec Michel Leiris, l’amitié est forte, si bien que le peintre imagine pour la première fois la conception d’un livre, Miroir de la Tauromachie, édité en 1990. Mais attention, chez Bacon, nul désir d’illustration. Le peintre puise dans ces textes une « excitation », dit-il, une « atmosphère générale ». Il veut ouvrir les vannes de la sensation – car la peinture n’est pas qu’une chose mentale mais un agitateur physique. Les personnages baconiens semblent coupés d’eux-mêmes et du monde, en fuite, encerclés dans une arène, en fuite, tordus, convulsés, déformés, tremblés. Ils semblent naître dans un geste pictural, sous une brosse dure ou un gros pinceau qui serait appliqué dans un mouvement tendu, nerveux. L’art de Bacon n’est pas associé au plaisir. Loin de là. Ses tableaux ne sont pas des présences rassurantes. Ce sont des peintures anxieuses, angoissées, mortifères qui ébranlent celui qui les regarde.

Paradoxalement, le projet de Bacon était de représenter la vie – montrer l’intensité de la vie, le désir, le mouvement – pour mieux évoquer la mort. Car « plus on est obsédé par la vie, plus on est obsédé par la mort », confiait-il. Peintre de la violence et du cri, son œuvre choque et continue à fasciner tant elle porte une obsession d’objectivité. À ceux qui critiquent son art, parce qu’ils perçoivent un éloge de la cruauté, il répond : « Ma peinture est joyeuse, pas violente. En cinq minutes de journal télévisé, il y a beaucoup plus de violence que dans ce que je peins. »

Une vie peuplée de violence engendre-t-elle nécessairement une œuvre violente ? Chez le peintre, de quoi la violence est-elle le nom ? Est-elle liée à une scène où l’adolescent est chassé par son père car il s’est travesti avec les vêtements de sa mère ? À moins que les coups portés par ses amants produisent inconsciemment des gestes et des figures de la dislocation dans un huis clos infranchissable.

Comme chez les grands artistes, les clés sont cachées dans l’œuvre. Tout passera donc par la sensation, puisqu’il s’agit de « restituer le sujet dans le système nerveux », c’est-à-dire saisir et donner à voir la vie dans sa complexité. « C’est sûr, nous sommes de la viande, des carcasses en puissance, quand je vais chez le boucher, je trouve toujours surprenant de ne pas être à la place de l’animal », dit l’artiste. Entre la littérature, la peinture et la vie, la frontière est ténue tant le tragique de l’existence croise le tragique de l’Histoire.

Agnès Vannouvong