Longtemps considéré comme un peintre inclassable et négligé par l’histoire de l’art, le Greco a été redécouvert par les avant-gardes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, des Fauves à Picasso et de l’expressionisme à Chagall, de Cézanne à Salvador Dali. Pour la première fois en France, une grande rétrospective présente toutes les étapes de son œuvre qui marque le passage de la Renaissance au Siècle d’Or.

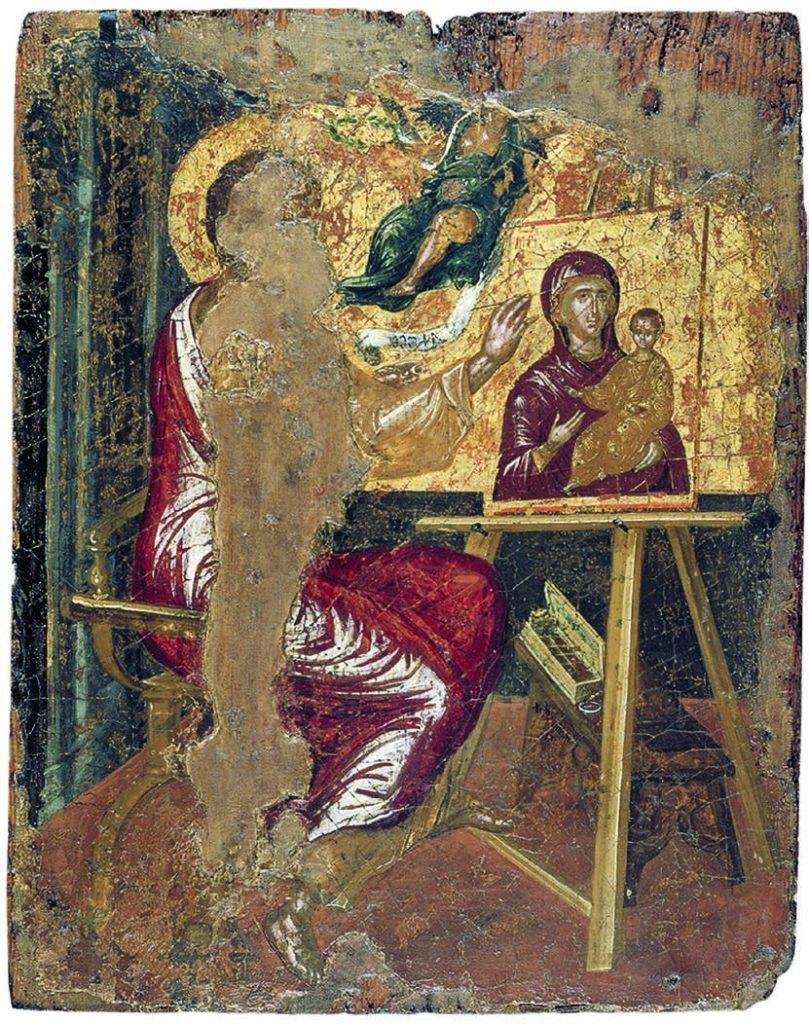

Né en 1541 en Crète, formé à la tradition byzantine de l’icône avant de parfaire sa formation à Venise et à Rome, Domínikos Theotokópoulos dit, en raison de ses origines, le Greco, s’est installé en Espagne dès 1577, attiré par le rayonnement de Tolède et le gigantesque chantier qui s’était ouvert à l’Escurial. Mais ce ne fut pas seulement le contexte politique qui favorisait les artistes, le Concile de Trente (1545-1563) leur avait confié une mission particulière : celle de ramener à la vraie foi par la force des images les croyants tentés par le protestantisme.

Lorsque le Greco arrive à Venise, le Titien est encore tout puissant. Il a peut-être fréquenté son atelier et s’est laissé séduire par le dynamisme de son style et les violents contrastes de ses couleurs. Il combine les deux et les transpose sur les supports de bois qui lui rappellent la tradition des icônes. Une technique qu’il conservera tout au long de sa carrière, même à l’époque de ses œuvres peintes sur toile. Ainsi dans La Cène ou Le Dernier Repas du Christ, un tableau peint dans les années 1568-1570 et conservé aujourd’hui à la Pinacoteca Nationale de Bologne. N’arrivant pas à se faire une place dans le marché très concurrentiel de la Sérénissime, le Greco cherche sa fortune à Rome où Michel-Ange vient de mourir en 1564. En reprenant les thèmes de la Pietà et de la Mise au tombeau, il compte clairement rivaliser avec lui. Une audace qui a accrédité la légende de son tempérament arrogant, qui aurait été responsable de son peu de succès. Mais Rome, tout autant que Venise, était entre les mains de dynasties puissantes d’artistes, qui n’avaient pas forcément envie d’accueillir un étranger maîtrisant mal la langue et, surtout, qui ignorait la technique, très en vogue, de la fresque.

Lorsque le Greco arrive à Venise, le Titien est encore tout puissant. Il a peut-être fréquenté son atelier et s’est laissé séduire par le dynamisme de son style et les violents contrastes de ses couleurs. Il combine les deux et les transpose sur les supports de bois qui lui rappellent la tradition des icônes. Une technique qu’il conservera tout au long de sa carrière, même à l’époque de ses œuvres peintes sur toile. Ainsi dans La Cène ou Le Dernier Repas du Christ, un tableau peint dans les années 1568-1570 et conservé aujourd’hui à la Pinacoteca Nationale de Bologne. N’arrivant pas à se faire une place dans le marché très concurrentiel de la Sérénissime, le Greco cherche sa fortune à Rome où Michel-Ange vient de mourir en 1564. En reprenant les thèmes de la Pietà et de la Mise au tombeau, il compte clairement rivaliser avec lui. Une audace qui a accrédité la légende de son tempérament arrogant, qui aurait été responsable de son peu de succès. Mais Rome, tout autant que Venise, était entre les mains de dynasties puissantes d’artistes, qui n’avaient pas forcément envie d’accueillir un étranger maîtrisant mal la langue et, surtout, qui ignorait la technique, très en vogue, de la fresque.

Ce ne sera que la troisième étape, l’Espagne, qui sera la bonne. On dit Philippe II grand admirateur de Titien et à la recherche de peintres pour décorer son monumental monastère en construction, L’Escurial. C’est par un ami espagnol rencontré à Rome, que le Greco est mis en relation avec Diego de Castilla, le doyen des chanoines de la cathédrale de Tolède, qui lui passe commande pour l’Expolio (le partage de la tunique du Christ) de la sacristie de la cathédrale, ainsi que pour le retable monumental et les deux autels latéraux de l’église du couvent de Santo Domingo el Antiguo. Œuvres que l’on ne peut admirer que in situ, mais qu’il faut avoir présentes à l’esprit quand on déambule au milieu des tableaux qui ont pu faire le voyage et qui sont le résultat d’un procédé que les commissaires appellent à juste titre, « penser grand, peindre petit ».

En effet, ce qui frappe le spectateur dans les tableaux du Greco, c’est qu’ils paraissent être plus grands que leur format, lui aussi souvent démesurément allongé. La plupart des figures représentées s’allongent et s’étirent, comme s’ils voulaient quitter le cadre. C’est le cas de la plupart des mises en croix, c’est le cas aussi de Saint Martin et le pauvre, presque deux fois plus haut que large, de la National Gallery of Art de Washington. C’est le cas enfin des figures qu’il a portraiturées, tel le Fernando Nino de Guevara, cardinal et grand inquisiteur, un tableau conservé au Metropolitan Museum of Art de New York.

Ce tableau est à lui seul un démenti apporté à la légende d’un Greco hérétique, en difficulté avec l’Église. Si difficultés il y avait, ce fut en raison des retards qu’accumulaient souvent les commanditaires des tableaux dans leurs paiements et des nombreux procès engagés par le Greco pour le recouvrement des sommes dues à son entreprise. Car pour répondre aux commandes, le Greco avait très tôt ouvert un atelier qui employait de nombreux exécutants. Les hommes d’église étaient au contraire très demandeurs d’être immortalisés par celui qui était devenu un maître incontesté du portrait.

Ce tableau célèbre, dont se souviendra Vélasquez, a donné lieu à des interprétations fort contradictoires, à commencer par la véritable identité du modèle ou encore concernant la signification des lunettes dont est chaussé le cardinal. Signe de l’intolérance et de la sévérité implacable du Grand Inquisiteur pour les uns, allusion à sa formation de grand érudit humaniste et au militant pour l’abolition des lois raciales pour les autres, coup de chapeau enfin à la science optique très en vogue dans la Tolède d’alors, les significations attribuées à ces bésicles sont multiples. Sans doute faut-il se rappeler que le Greco lui-même fréquentait beaucoup les cercles humanistes de Tolède, capitale culturelle et intellectuelle de la Castille, et qu’il y trouvait le milieu lettré qu’il avait connu en Italie et qu’il tenait à recréer dans un pays où la profession de peintre, gardant un pied dans le monde de l’artisanat, ne jouissait pas de la même estime qu’à Rome ou à Venise.

Car ce sont bien l’affirmation de l’individu et de sa prééminence qui se glissent de plus en plus au centre de cet art. L’Église restant et pour un siècle encore le plus important commanditaire, la peinture du Greco est certes fortement engagée encore dans l’exaltation de la foi, mais elle tient à affirmer, sauvagement parfois, les nouvelles valeurs de la Renaissance annonciatrice de l’art moderne. C’est comme tel qu’il est célébré dès 1912 à la fois par Apollinaire et Julius Meier-Graefe. Deux ans auparavant s’était ouvert à Tolède le musée du Greco. La réhabilitation était en marche. Elle est magnifiquement parachevée par la présente exposition.

Robert Kopp