Les trois grands textes sont là, exposés. D’abord l’Iliade, sous forme d’un manuscrit grec du XIIIe siècle. La guerre est décrite sur le mode chevaleresque et épique, mais sans en occulter la violence. C’est ensuite La Chartreuse de Parme, dont est présenté un exemplaire de l’édition originale, agrémenté d’un sobre envoi autographe de Stendhal : « avec les compliments de l’auteur. » Fabrice assiste à la bataille de Waterloo, sans comprendre que c’est une bataille : démenti infligé par avance à tous les reporters de guerre, qui prétendent parler de ce qu’ils n’ont pas vu, ne peuvent pas avoir vu. Enfin, clou de l’exposition, voici, d’une belle écriture penchée régulière, avec d’importants rajouts en marge, le manuscrit autographe d’un chapitre de Guerre et Paix : ce n’est plus un livre sur la guerre, mais contre la guerre. Tolstoï a commencé à l’écrire après la guerre de Crimée, à laquelle il a participé et dont l’a scandalisé le sacrifice inutile de dizaines de milliers de victimes.

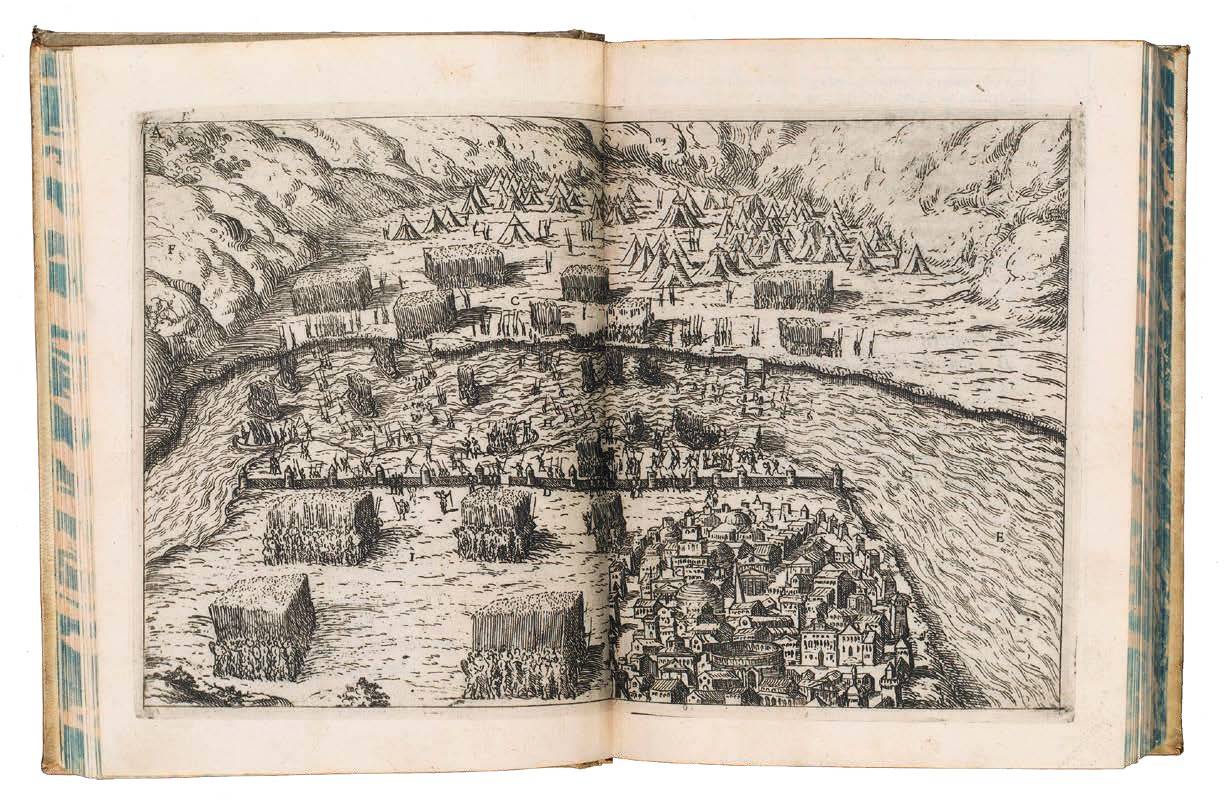

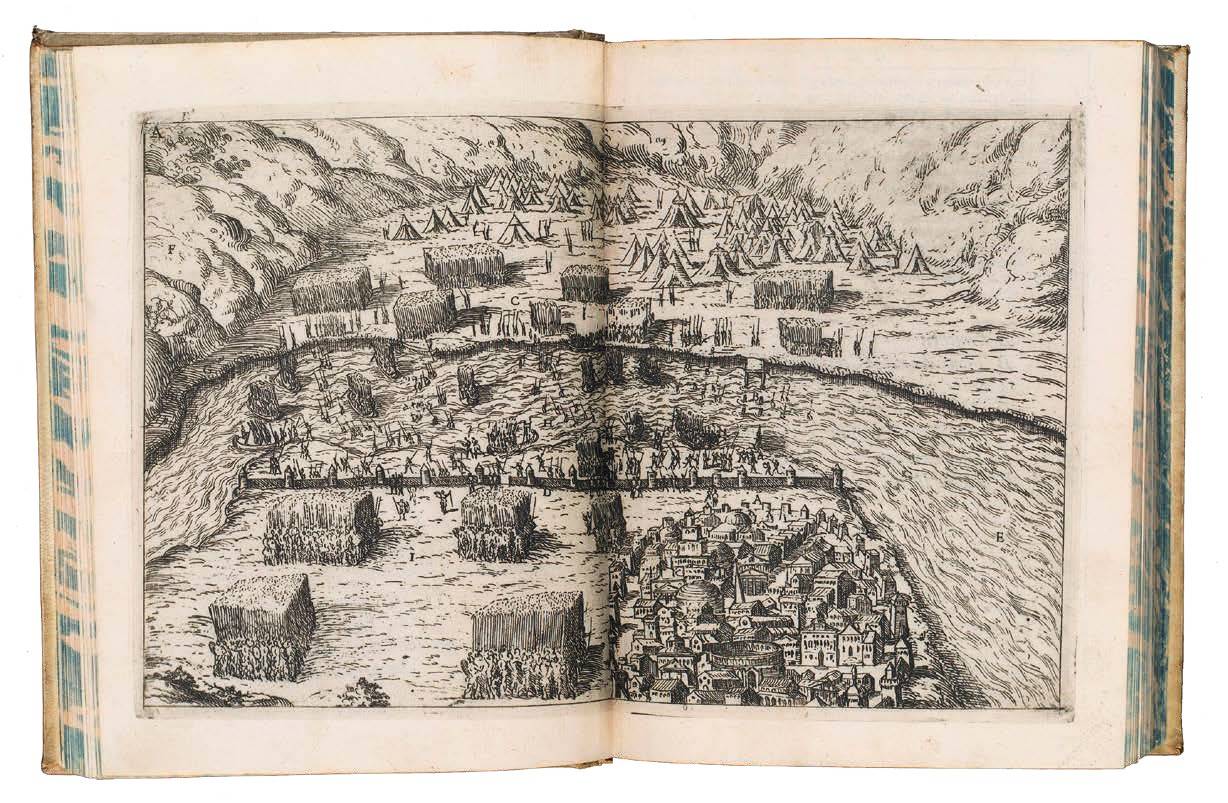

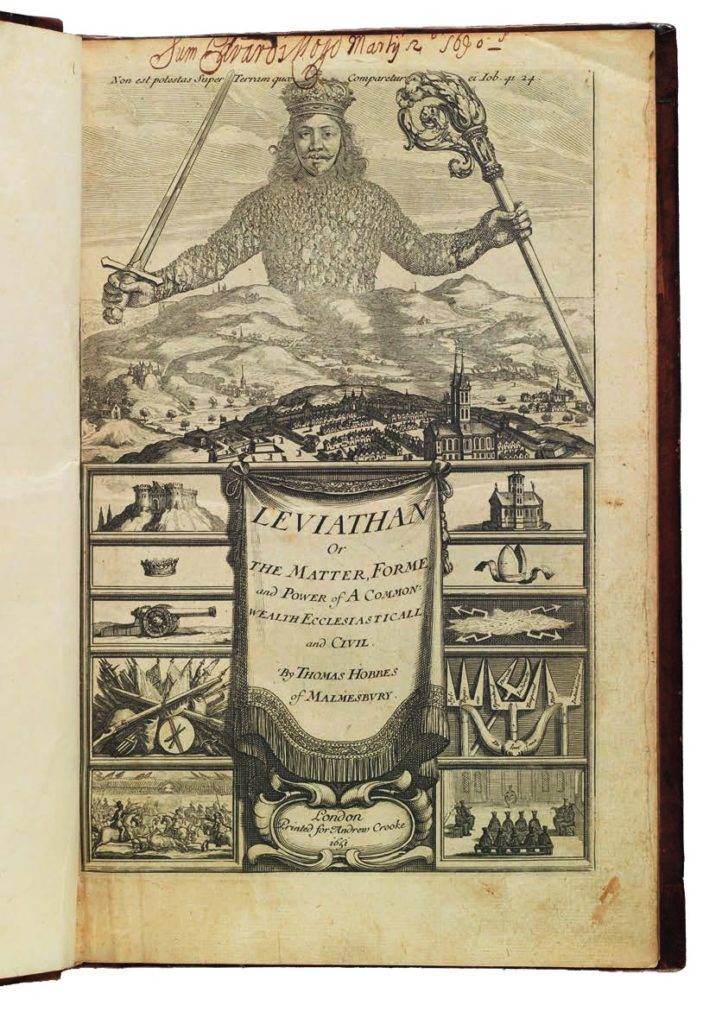

La fondation Martin Bodmer (et à ceux qui ne pourront s’y rendre on ne saurait trop conseiller l’épais catalogue abondamment illustré et commenté par la fine fleur des polémologues) nous emmène sur tous les champs de bataille, de siècle en siècle, de pays en pays, de Troie jadis à Palmyre aujourd’hui. Le plus frappant est le double passage : de la guerre régie par des conventions respectées aux massacres de masse, aveugles, indistincts ; de la nécessité de se défendre de l’ennemi à la Schadenfreude, la joie de détruire pour détruire. Toutes les étapes de cette double évolution donnent lieu à une richesse impressionnante de documents – sans que soient négligées les bonnes volontés pour la paix, depuis le calumet des Indiens jusqu’aux efforts du philanthrope suisse Henri Dunant. Horrifié par les quarante mille cadavres laissés dans la boue après la bataille de Solférino, en 1859, il prit dans ce carnage l’idée de la future Croix-Rouge internationale.

Hélas, c’est la partie « Guerre » quireste la plus spectaculaire et retient d’abord l’attention. Les

projets de paix perpétuelle (Kant, abbé de SaintPierre, Rousseau) font pâle figure auprès des écrits de Thucydide, de César, de Clausewitz, des conseils de Machiavel ou des lettres de Napoléon. La paix c’est plat, la paix ça paie pas. Qui se souvient du méritant genevois Élie Ducommun, auteur de L’Inutilité des guerres démontrée par l’histoire ? Espérons que le prix Nobel de la paix obtenu en 1902 lui a fait vendre quelques exemplaires de ce livre dont le seul titre a dû faire rire ses contemporains. La paix inspire les humanitaires, mais décourage les écrivains et les artistes, qui ne frémissent qu’à l’odeur du sang. Les « récits de paix » n’existent pas. Les « récits de guerre » abondent. Rien que pour la France et la guerre de 14/18, on énumère Les Croix de bois, de Roland Dorgelès, Vie des martyrs, de Georges Duhamel, Le Feu de Henri Barbusse, Voyage au bout de la nuit, de Céline, qui s’ouvre par la vision d’un cavalier qui n’a plus sa tête, « rien qu’une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glouglous comme de la confiture dans la marmite ».

Les écrivains sont censés avoir horreur de la guerre, mais ils la chérissent pour les tableaux pittoresques et les effets de style qu’elle leur procure. L’Allemagne a Erich Maria Remarque, Ernst Jünger ; l’Italie, Malaparte ; l’Angleterre, Kipling ; les États-Unis, Hemingway ; la Russie, Cavalerie rouge, de Babel, Vie et destin, de Grossman, évocation monumentale de la gigantesque empoignade de Stalingrad. Balzac, qui avait treize ans au moment de l’invasion de la Russie par Napoléon, a raconté, dans la nouvelle Adieu, avec une puissance hallucinatoire saisissante, la retraite et le passage de la Berezina.

Les affiches en faveur de la guerre (très belles les soviétiques de l’URSS en guerre) ou de la paix (en temps de guerre froide), les pages de journaux, les échantillons de propagande, les idéologies mortifères (fascistes, nazies, l’éthique des samouraïs) fourniraient des études à n’en plus finir. Les glissements cocasses devraient être signalés. Ainsi le malicieux Picasso, pour dessiner sa fameuse colombe destinée au congrès mondial des partisans de la paix, en 1949, prend comme modèle un pigeon, un des oiseaux les plus voraces et carnassiers qu’on connaisse. Pour la guerre, en revanche, il se garde de toute entourloupette : le voilà sommet de sa conscience politique, et de son génie, quand il réalise Guernica.

Goya, qui se plaisait à peindre des scènes de sorcellerie ou à contrefaire les grands de ce monde, n’a pas eu besoin de forcer sa manière pour les quatre-vingt-deux eaux-fortes des Désastres de la guerre. Beaucoup de peintres se sont surpassés pour évoquer les suites hideuses des conflits armés : ainsi les Allemands Otto Dix ou George Grosz, qui soulignent par la caricature le tragique des batailles, le Russe Vassili Verechtchaguine, qui peint en 1871 une pyramide de crânes dans une étendue vide sous une nuée de corbeaux, œuvre qu’il intitule Apothéose de la guerre (Moscou, galerie Tretiakov), accusation la plus terrible qu’on ait jamais portée contre l’art de tuer.

L’exposition ne pouvait tout montrer, bien sûr ; mais le florilège qu’elle réunit suffit à nous fournir une piètre idée de l’humanité. Guerres entre États, guerres civiles, guerres coloniales, guerres d’extermination, les hommes se donnent beaucoup plus de mal pour préparer la guerre et fomenter des carnages que pour préserver la paix. C’est sans doute parce que la vie sédentaire, familiale, routinière, les ennuie. Quoi de moins excitant que le train-train bourgeois ? Comment devenir un héros en temps de paix ? Le militarisme est une perversion de l’âme avant d’être une forme d’engagement. On stigmatise les pacifistes, au nom de l’adage : Si vis pacem, para bellum. Mais si on prépare la guerre, on finit par être forcé de la faire. Cercle vicieux. D’ailleurs, le parabellum désigne un pistolet automatique de marque allemande.

Dominique Fernandez

![Léon-Tolstoï-1828-1910-Guerre-et-paix-livre-III-partie-2-chap.-25-manuscrit-autographe-1865-1869-unsmushed Léon Tolstoï (1828-1910) Guerre et paix, livre III, partie 2, chap. 25, manuscrit autographe, [1865-1869] © Moscou, Musée national L. N. Tolstoï](https://artpassions.ch/wp-content/uploads/2019/12/Leon-Tolstoi-1828-1910-Guerre-et-paix-livre-III-partie-2-chap.-25-manuscrit-autographe-1865-1869-unsmushed.jpg)