Soixante-quinze œuvres de la Fondation Gandur pour l’Art sélectionnées avec soin sont présentées au Mémorial de Caen à l’occasion d’une exposition consacrée à l’explosion de la peinture abstraite en France entre 1945 et la fin de la guerre d’Algérie.

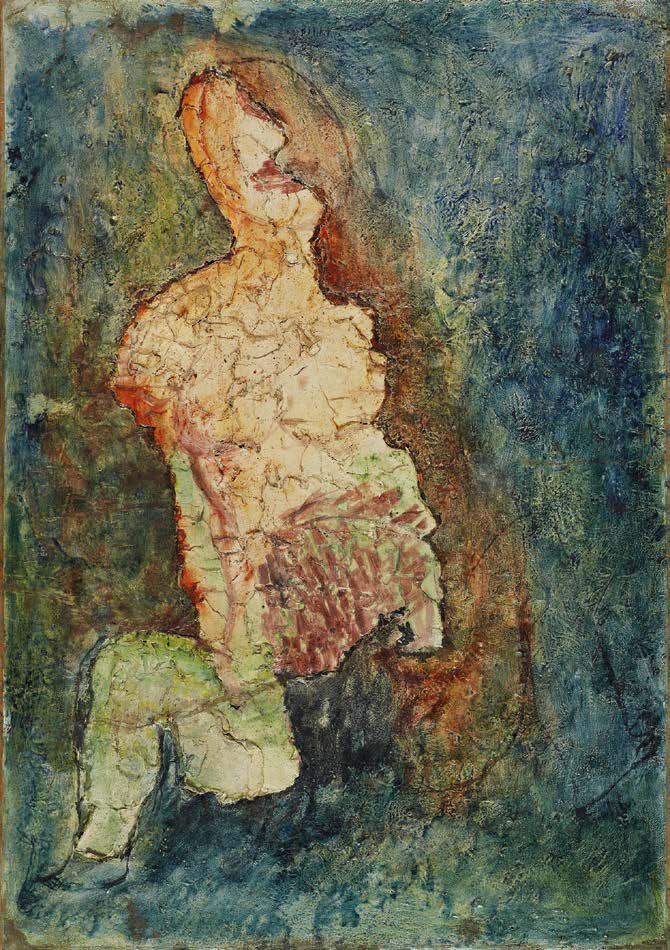

et vernis sur papier chiffon marouflé sur toile, 116 x 80,7 cm

FGA-BA-FAUTR-0001 © Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : Sandra Pointet

La peinture abstraite française d’après-guerre s’est-elle construite sur les ruines du continent dévasté par les six années du deuxième conflit mondial ? C’est la question à laquelle cherche à répondre le Mémorial de Caen, plus habitué à exposer l’histoire à travers des images photographiques et des documents historiques que des œuvres d’art – abstraites qui plus est.

Le postulat est le suivant : après les horreurs de la guerre, comment continuer à représenter la réalité telle qu’elle est ? Après les crimes nazis, le monde est devenu irreprésentable, indicible. C’est donc en regardant vers l’intériorité, en allant vers la pure picturalité, et non à travers la représentation mimétique du monde que les artistes vont « reconstruire » la peinture. Ou, plutôt, vont continuer à redéfinir ce qu’est le « moderne ». Car nous sommes encore, dans les années quarante-cinquante, à l’époque des avant-gardes et aucune génération d’artistes ne veut ressembler à la précédente. Les années trente rimaient avec retour à l’ordre figuratif et avec surréalisme, les artistes qui prennent les pinceaux dans les années quarante et cinquante s’en vont donc voir de l’autre côté du spectre. Ils n’inventent pas l’abstraction, née avec Kandinsky, Malevitch puis Mondrian trente ans plus tôt, mais ils en sondent toutes les possibilités, dans une richesse d’expressions et de styles différents dont on oublie encore trop souvent l’originalité, obnubilés qu’on est par le versant américain de l’art abstrait de la même époque, celui des Pollock, Rothko, Newman et autres Motherwell.

Les artistes d’Europe ne copient pas l’expressionnisme abstrait d’outre-Atlantique et le colorfield painting, loin s’en faut. Ils suivent leurs propres voies. Paris, miraculeusement sortie intacte de l’Occupation, retrouve immédiatement sa place de capitale des arts et c’est là que s’élaborent les premiers courants d’une peinture fondée sur le geste, sur la matière, à la frontière de la représentation et de la figuration libre.

T 1946-9, 1946

Huile sur toile, 99,5 x 64,8 cm

FGA-BA-HARTU-0008

© Fondation Gandur pour l’Art, Genève.

Photographe : Sandra Pointet

L’un des premiers à opérer le passage de la forme à l’informe est Jean Fautrier. En 1943, dans la campagne près de Paris où il se cache après avoir été relâché par la Gestapo, le peintre exprime la violence de la guerre en cours par des moyens picturaux inédits : c’est sa série des Otages et, dans la présente exposition, Sarah – prénom féminin juif typique. Le corps torturé est quasiment avalé par l’effet de matière, par l’aspect brut du travail en relief de la peinture. Le personnage est mutilé dans sa forme amputée de bras et de jambes autant, si ce n’est plus, qu’il l’est par la peinture même, cette haute pâte ravinée, raclée au fil de fer, magma bouillant qui dissout les contours et brouille les repères visuels. Plus que l’anatomie estropiée de la femme, c’est cette technique particulière qui fait ressentir la dureté, la blessure, le sang, la violence, la mort. La peinture de Fautrier est, à ce stade, encore mimétique mais elle porte en elle la disparition à venir de la figure au profit d’une expression moins référentielle, plus plastique et plus expressive.

La peinture des vingt années qui suivent est si diverse qu’elle est difficilement subsumable sous un seul terme fédérateur qui engloberait tous les artistes qui la portent, comme on peut le faire de manière satisfaisante quand on parle d’impressionnisme, de fauvisme ou de cubisme.

L’exposition des œuvres de la Fondation Gandur montre bien la pluralité des recherches sur le geste, la matière et la construction de l’espace qui occupe alors les jeunes artistes.

Il y a le geste lent, la matière concrétionnée et freinée de Pierre Soulages, les arabesques virevoltantes de Hans Hartung – comme des hachures dansant le long de la toile – les signes ondulatoires et quasi calligraphiques de Georges Mathieu : chacun son approche, chacun son langage. Tout est centré sur le signifiant et non plus le signifié. La peinture devient autoréférentielle, elle n’exprime plus qu’elle-même. Pour certains peintres, le geste ne doit même pas chercher à exprimer la subjectivité de l’artiste, ce qui reviendrait à exprimer quelque chose du monde du réel. Non, il doit être sa propre fin : créer un langage endogène, autotélique, qui ne vient rien dire d’autre que lui-même. Pure esthétique chez Degottex ou Simon Hantaï.

Cette abstraction est différente de l’abstraction géométrique d’avant-guerre, à la Malevitch ou à la Mondrian : c’est une peinture qui se veut instinctive, qui supprime la distance entre l’intention de l’artiste – son geste – et la trace, le signe qu’il laisse sur le support. On a voulu la qualifier d’ « abstraction lyrique » (terme inventé par Mathieu) pour définir son débordement émotif, son côté irréfléchi, sa gestualité sans filtres. Mais le terme ne saurait s’appliquer à quelqu’un comme Soulages, sombre et profond. On a parlé d’art informel, de tachisme également. Mais certains artistes, comme de Staël ou Vieira da Silva, tout en sondant les mêmes voies, ne renoncent pas complètement à la représentation. Ils épurent les formes référentielles, les structurent pour les rendre signifiantes sous leur plus petit dénominateur commun.

Une autre orientation est celle du dépassement du médium pictural classique – huile, gouache, acrylique etc. et l’utilisation de l’objet, du matériau pauvre, parfois sorti des décombres de la guerre, lorsque la pénurie touchait le pays exsangue. Là aussi rien de nouveau : les dadaïstes avaient déjà commencé à faire de la peinture-sculpture en utilisant toutes sortes d’objets du quotidien. Mais, cette fois, le matériau est utilisé brut, élémentaire, tel qu’il est, sans but humoristique ou ironique. Les objets du quotidien deviennent le médium : c’est la toile de jute chez Burri, les lattes de bois chez César, bientôt les affiches lacérées de la guerre d’Algérie chez Hains ou Villeglé. On notera au passage que le réel fait là son retour dans le « tableau » par le matériau même, pris dans la rue.

Peinture 195 x 130 cm, 1er septembre

1957, 1er septembre 1957

Huile sur toile, 195 x 130 cm

FGA-BA-SOULA-0008

© Fondation Gandur pour l’Art, Genève.

Photographe : Sandra Pointet

L’autre fait nouveau pour l’abstraction d’après-guerre est son institutionnalisation : si, pour la nouvelle génération d’artistes, le monde extérieur ne constitue plus un vivier intéressant de motifs, pour la première fois, le public et les institutions pensent la même chose. Peindre des scènes mimétiques dans les années cinquante, quel opprobre ! Le goût a changé. Après la guerre, la modernité entre dans les mœurs. Le public et la critique d’art, autrefois si rétifs et incompréhensifs des tartinages abstraits de Malevitch ou Kandinsky, réclament de l’abstrait, les galeries en vendent comme des petits pains, les musées sont aux ordres. Banalisation de l’avant-garde : l’art prospectif, l’art de rupture ne choque plus. Il est même désormais attendu qu’il brise les conventions académiques. C’est le contraire qui paraîtrait scandaleux. Avec la distance du temps, on pourrait dire qu’un Balthus, qui continue à peindre de manière figurative en se référant aux classiques, est presque plus dérangeant dans les années cinquante que Georges Mathieu et ses bariolages aux titres sans queue ni tête.

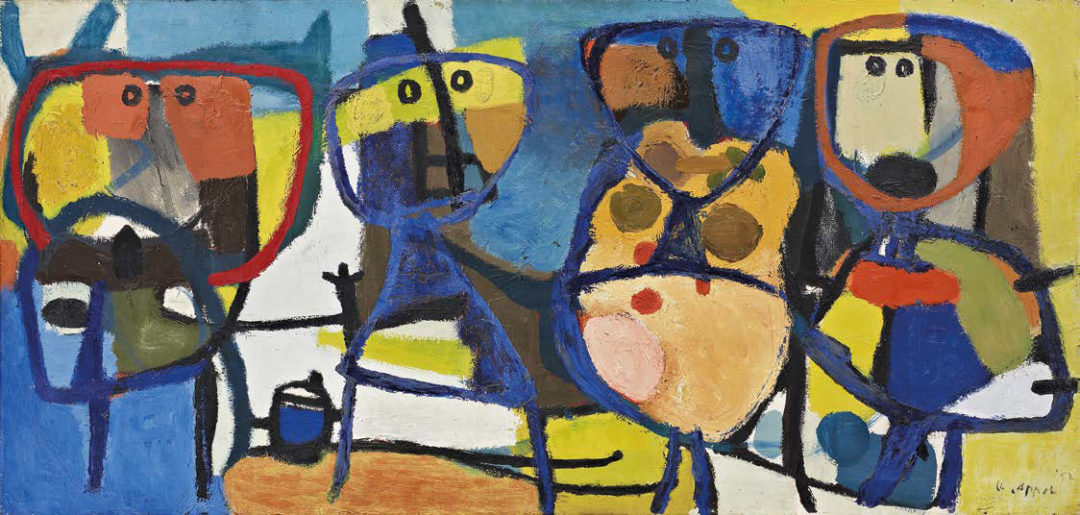

Figures, 1952

Huile sur toile, 60,8 x 126,8 cm

FGA-BA-APPEL-0001

© Fondation Gandur pour l’Art, Genève.

Photographe : Sandra Pointet

Dans cette nébuleuse abstraite, qui est une tendance générale plus qu’un mouvement structuré, un groupe d’artistes se démarque car il se réunit autour d’un manifeste et se dote d’un nom : CoBrA, fondé à Paris en 1948 par des artistes du nord de l’Europe, dont Karel Appel, Constant, Asger Jorn et Corneille. CoBrA : premières lettres de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Un acronyme qui, on le remarquera, ne décrit cependant en rien le programme du groupe, au contraire du surréalisme ou de Dada. En réalité, leur art se moque du conflit figuration-abstraction, il s’oppose surtout au surréalisme et prône la liberté totale. En réaction à la destruction de la civilisation lors de la guerre, en réaction à la société bourgeoise qui a failli, elle refuse la grande histoire européenne et son héritage : elle retrouve les arts populaires, l’art naïf, l’art des totems, les cultures préhistoriques – des expressions considérées comme « incontaminées ». Figures (1952) de Appel, format latéral s’étendant tel un bas-relief, est un archétype du style CoBrA. Sur un fond de couleurs vives appliquées généreusement sur la toile, des figures primitives, régressives, presque des dessins d’enfant, émergent sans complètement se détacher de la masse colorée : comme celle d’un Dubuffet à la même époque, la peinture d’Appel, même si elle n’est pas abstraite est naturellement portée à désagréger les formes, ici afin de découvrir un nouveau langage universel, positif, pur, plein d’énergie. Au demeurant, plus les années passent, plus Appel et ses amis abrogent les contours des figures fabuleuses qui dansaient sur la tapisserie chamarrée de leurs toiles des premières années : elles se dissolvent, s’essentialisent, se confondent enfin avec la matière, le relief et la couleur. Ce n’est pas un hasard si à la fin des années cinquante arrivent sur le devant de la scène l’Arte povera et l’Art cinétique, qui sondent une voie parallèle à l’abstraction, celle du minimalisme, comme la concrétisation, peut-être, de toutes les recherches de l’art d’après la Deuxième guerre mondiale : dire le monde autrement qu’en le représentant tel qu’il est.

Mais comme tout est cyclique, dans les modes comme dans les arts, les années 1960 verront le retour en grâce soudain de la « réalité », avec le Pop art venu d’Amérique et, spécifiquement en France, le Nouveau réalisme. À cette époque, comme si la blessure terrible de la guerre avait enfin été digérée, la peinture peut de nouveau être aux prises avec le fait social : celui de la société de consommation effrénée qui a vu le jour sur les ruines irreprésentables de la guerre.

Mots clefs