par Sam Stourdzé

Depuis plus de trente ans, Howard Greenberg exerce le métier de galeriste. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des piliers de la scène photographique new-yorkaise. Connu de tous les collectionneurs, il a accompagné nombre d’entre eux dans la réalisation de leur passion en participant à la formation de leur regard. Si certains collectionneurs sont devenus marchands, l’inverse est plus rare. Les grands marchands ne font pas toujours de grands collectionneurs ! Mais Howard Greenberg fait figure d’exception ; si l’importance de son rôle de marchand est connue de tous, sa passion de collectionneur, plus confidentielle, s’exprime pour la première fois au grand jour.

Le tiraillement, parfois douloureux, entre le métier de galeriste et la passion de collectionneur explique en partie cette longue discrétion. Howard Greenberg évoque lui-même la question éthique qu’il s’est posée lors de ses premiers pas comme collectionneur. S’il a fallu attendre si longtemps, c’est avant tout parce qu’une collection a besoin de temps pour se constituer. Howard Greenberg le sait mieux que personne : une collection représente l’œuvre d’une vie, sa maturité se jauge à l’aune du temps, le temps qui lisse les effets de mode, cautionne la rareté d’un tirage, et qui, in fine, valide la pertinence d’un regard. Chaque tirage trouve sa place, forme un tout.

À l’ère de l’immédiateté, alors que les nouveaux collectionneurs exposent des ensembles inachevés ou créent leur propre fondation, tandis que les grandes collections débutées dans les années 1970 ont largement été exposées et sont venues, pour la plupart, enrichir les collections des grandes institutions – Orsay pour la collection Thérond, Museum of Fine Arts de Houston pour la collection Heiting, le MoMA pour une partie de la collection Thomas Walther, le Met pour la collection Gilman, le Centre Pompidou pour la collection Bouqueret… – les grandes collections inédites se font rares, et celle d’Howard Greenberg est certainement l’une des dernières à découvrir.

Sam Stourdzé :

Comment avez-vous commencé à collectionner des photographies ?

Howard Greenberg :

Souvent je découvrais une photographie que je ne connaissais pas, elle m’interpellait, j’en tombais instantanément amoureux et bien sûr, je la voulais. Mais, en ce temps-là, il n’en était pas question, car je n’avais pas d’argent. Bien sûr, j’aurais pu me la payer parce que la photographie ne valait presque rien… mais il fallait que je vende – et non pas que j’achète – pour continuer à avancer.

En 1986, j’ai déménagé ma galerie Photofind de Woodstock à Soho.

Je ne sais plus comment j’ai connu Sid Avery. C’était un photographe de cinéma, basé à Hollywood. Il collectionnait la photographie et possédait des images formidables. Nous sommes devenus bons amis, et lorsqu’il a voulu vendre, il s’est naturellement tourné vers moi.

Je me souviens d’une photo de Karl Struss, une vue de New York, une composition avec des arbres au centre. Cette scène me faisait un peu penser à Atget. Pendant un an, j’ai tenté de la vendre. J’ai encore son prix en tête, 4 000 $. Avec le temps, une certaine frustration s’est installée. Le tirage au platine était magnifique. Je l’ai montré à des collectionneurs, j’en parlais avec un grand enthousiasme, mais personne ne l’achetait.

Un jour, j’ai fait une bonne vente. Il me restait un peu d’argent, et soudainement, je me suis dit : « Si personne ne veut de cette photo, eh bien, c’est moi qui l’aurai ». Je l’ai achetée. Ce fut un grand changement. À partir de ce moment-là, j’ai pensé : « Tu peux aussi être collectionneur ». Il a fallu toutes ces années pour qu’un jour je comprenne enfin que, moi aussi, je pouvais acheter, et que si je ne le faisais pas, j’allais le regretter toute ma vie.

Ce jour-là, je suis vraiment devenu collectionneur.

SS. : Dans votre collection, il y a deux grands aspects, des images qui affichent un certain sens de l’Histoire, et d’autres qui sont des recherches formelles, qui interrogent les médiums.

HG. : Oui, j’ai plusieurs motivations pour collectionner la photographie. La première tourne autour de la magie. C’est lié au processus photographique, c’est l’idée d’une vision mécanique. Le photographe voit la photo qu’il veut créer. Il la cherche, la voit et la restitue. La restitution, c’est le tirage.

Nous sommes les contemplateurs de ce résultat. Parmi les milliards de photos qui ont été réalisées depuis 150 ans, c’est pourtant rare de se retrouver face à un morceau de papier qui vous touche profondément, qui vous emmène ailleurs. Cette émotion est simplement indescriptible, mais lorsqu’elle se produit, je tombe amoureux du tirage que je regarde. C’est ce que j’appelle la magie.

Prenez le cas de Trois poires et une pomme de Steichen. Peu importe le nombre de fois où on l’a vu reproduite dans des livres, quand vous êtes face à ce tirage-là, il se passe quelque chose d’extraordinaire. Je crois que c’est ce que certains évoquent depuis des siècles lorsqu’ils parlent de faire l’expérience de l’art. C’est transcendant, cela peut arriver quand on regarde une peinture, mais aussi quelquefois quand on regarde un tirage.

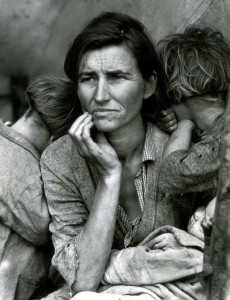

SS. : À l’opposé, dans votre collection, certaines photographies ont une dimension politique, plus connectée à la réalité.

HG. : Sans aucun doute. C’est un développement parallèle à celui de la galerie.

Aujourd’hui, je suis peut-être considéré comme un vénérable marchand de photographie, mais quand j’ai commencé, j’étais juste un nouveau venu. La plupart de mes photographes préférés étaient déjà représentés par des galeries. J’étais installé à Woodstock, un lieu plutôt provincial au regard de New York. Je n’avais pas les mêmes accès, ni les mêmes opportunités que d’autres acteurs du milieu. J’étais très curieux de l’histoire de la photographie. Une grande partie des débuts de cette histoire avait déjà était écrite, notamment par Beaumont Newhall. Pourtant Newhall avait laissé de côté la photographie sociale, la photographie documentaire. Il avait rapidement abordé Lewis Hine et peut-être quelques autres, mais globalement, il avait laissé un manque dans l’histoire du milieu du XXe siècle.

J’ai ainsi fait la connaissance de photographes étonnants que peu connaissaient à l’époque. Ce n’était pas le résultat d’une stratégie de développement économique, mais simplement le fruit de ma curiosité. J’ai ainsi découvert, un peu par accident, l’histoire de la Photo League grâce au propriétaire d’un cinéma à Woodstock qui en avait été membre.

Je me suis intéressé aux photographes qui avaient été actifs à New York dans les années 1940 ou 1950. J’ai découvert un nouveau monde, et en retour, j’ai sensibilisé une nouvelle audience. Le public était intéressé par ce que je faisais. Mon affaire s’est développée et j’ai eu de plus en plus d’opportunités de collectionner. J’ai acquis des pièces importantes, tout en développant une réelle expertise dans la photographie new yorkaise du milieu du XXe siècle.

SS. : Avez-vous l’impression que vous avez été impliqué dans l’écriture de cette partie manquante de l’histoire de la photographie ?

HG. : Comme moi, beaucoup de gens avaient remarqué ces manques. Beaucoup ont réalisé que l’histoire de la Street photography devait être écrite. Aujourd’hui, nous avons un livre sur la New York School, un autre sur la Photo League ; les figures secondaires ont eu des expositions muséales et des livres. Dans les quinze dernières années, il y a eu de grands changements. C’est vrai que j’ai souvent présenté pour la première fois au public beaucoup de ces photographes. J’ai fait ma part ! C’est d’ailleurs certainement ma plus grande contribution au champ de la photographie. Mais, si ça n’avait pas été moi, un autre l’aurait fait, car c’était là, il fallait juste le voir.

J’aime les photographes, tous les photographes. Mais je me suis focalisé sur la photographie du milieu du XXe siècle ; peut-être parce que je suis un humaniste, parce que j’ai une formation en psychologie, parce que je m’intéresse aux gens. La photographie que j’ai exposée, celle que j’ai collectionnée, est vraiment la photographie de gens.