À l’occasion de la très belle exposition du musée Barbier-Mueller, nous avons rencontré le peintre espagnol Miquel Barceló, dont les vagabondages entre le Mali, la France et l’île de Majorque n’ont cessé de nourrir son oeuvre polymorphe, de la céramique à la peinture, en passant par l’art du livre. Entre humour et sensibilité, un moment de grâce absolue.

Cette exposition est née de la rencontre avec le couple de collectionneurs genevois Jean Paul et Monique Barbier-Mueller, avec lequel vous vous êtes lié d’amitié. Pouvez-vous nous en retracer les circonstances ?

Monique aimait ma peinture et m’a acheté plusieurs tableaux, mais notre amitié dépassait largement la simple relation qui existe habituellement entre un artiste et son collectionneur. Nous partagions en effet beaucoup de choses. Elle est venue plusieurs fois me rendre visite en Afrique dès les années quatre-vingt-dix, en plein coeur du pays dogon. Très peu de gens sont venus me voir au Mali. Il faut dire que ma maison, qui se trouvait au bord de la falaise de Bandiagara, était assez spartiate. C’était une sorte de grotte néolithique ! Cela n’a pas empêché Monique d’y séjourner plusieurs fois. Je me souviens même de ce jour où nous nous sommes rendus en quatre-quatre dans le désert jusqu’à Tombouctou pour assister à un concert de Manu Chao et d’Ali Farka Touré, l’un des plus grands musiciens du Mali ! Monique allait aussi régulièrement voir mes peintures dans mon atelier à Paris. Elle faisait preuve d’une immense curiosité.

Mes rapports avec Jean Paul étaient sensiblement différents. J’aimais tout particulièrement ses écrits, notamment la façon dont il décrivait les conditions dans lesquelles il avait acquis certaines pièces de sa collection. Et sa rubrique « Confidentiellement vôtre », publiée dans la revue du musée Barbier-Mueller, était très savoureuse ! J’ai aussi eu la chance de côtoyer Jean Paul en Côte d’Ivoire, alors qu’il menait des recherches pour l’un de ses livres.

Leur personnalité et leurs traits de caractère se complétaient à merveille. Lorsque j’ai fait leur portrait, Jean Paul est arrivé habillé en costume, comme pour un mariage. Monique, quant à elle, avait un côté plus « sauvage » !

Ce projet d’exposition est donc le fruit d’une longue amitié. Lorsque j’ai travaillé à mon projet de coupole du Palais des Nations Unies (inaugurée en 2008), je séjournais chez eux, dans leur hôtel particulier de Genève. J’ai ainsi eu le loisir d’admirer en toute intimité les objets de leur collection. Mais j’ai passé aussi beaucoup de temps dans les réserves du musée. Et le thème de la scarification, commun à mon travail et à celui des artistes africains, a alors germé peu à peu…

En vous écoutant et en regardant votre travail, on comprend que votre rencontre avec l’Afrique a été une expérience radicale. Vous entretenez avec ce continent et les peuples qui l’habitent une relation extrêmement profonde. Comment décririez-vous ce lien, quasi charnel, avec l’Afrique, et le Mali en particulier ?

J’ai tout appris en Afrique, pas seulement en tant qu’artiste, mais en tant qu’être vivant. En un mot, l’Afrique a été mon université. À vrai dire, je n’ai rien appris aux Beaux-Arts. Pour moi, séjourner en Afrique, c’était un peu comme revenir à mon enfance. J’y ai habité une trentaine d’années, de la fin des années quatre-vingts à 2014, et j’y ai eu plusieurs maisons. Mais partout mes livres m’ont accompagné. J’en avais des centaines, notamment, par souci de place, des ouvrages de La Pléiade que je conservais dans des coffres avec des petits morceaux de naphtaline. J’ai d’ailleurs caressé le rêve de faire une bibliothèque au Mali, mais tout le monde m’a conseillé d’ouvrir plutôt un cybercafé. J’ai aussi créé un dispensaire, qui fonctionne toujours. Le pays dogon et ses habitants me manquent terriblement. Sur place, dans mon village, de nombreux enfants s’appellent Miquel !

Qu’avez-vous donc découvert en Afrique, que vous n’aviez pas vu ailleurs ?

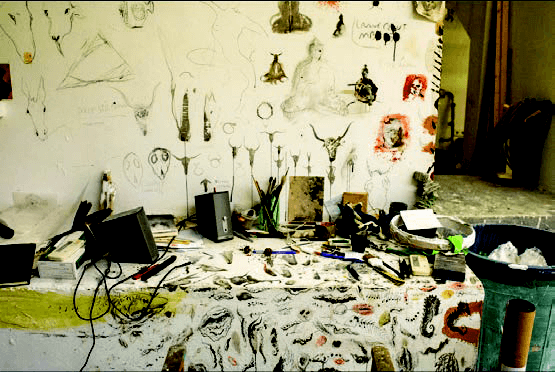

Dans un premier temps, c’est la cosmogonie dogon qui m’a beaucoup fasciné. Pendant des années, j’ai lu tous les traités d’ethnologie : les livres de Marcel Griaule, de Michel Leiris, de Geneviève Calame- Griaule, de Bronislaw Malinowski. Mais je me suis vite rendu compte que ce qui m’intéressait le plus n’était pas les masques ni les objets, mais bien plutôt le désert. Lorsque j’ai découvert pour la première fois le pays dogon, j’ai éprouvé un choc immense. Ce paysage âpre ressemblait en effet étrangement à ma propre peinture, avec ses crevasses et ses trous. J’ai par la suite beaucoup regardé les chefs-d’oeuvre de l’art africain. Je me sens très proche en effet de ce mélange entre sacré et animisme. Mais j’ai pu constater que les faussaires sont, eux aussi, des artistes de génie avec leur fabrique du « faux vieilli » ou de cette extraordinaire « patine » obtenue en mélangeant de la poussière, des excréments de chauvesouris et des pattes de singe !

À vrai dire, l’Afrique m’a toujours réussi. Mes pinceaux perdaient leurs poils, mes seaux s’asséchaient… Tout le monde vieillissait, sauf moi !

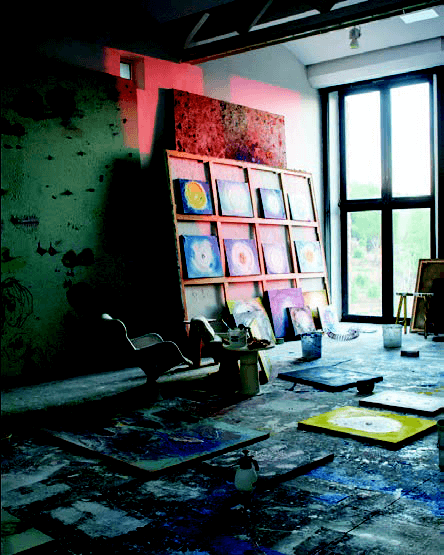

Vous vous êtes longtemps partagé entre vos ateliers du Mali, de Paris et de Majorque. De quelle façon ces trois lieux ont-ils nourri et influencé votre création ?

Pour moi, la pratique de l’atelier est vitale. Pendant une quarantaine d’années, j’ai eu la chance de passer quatre mois au Mali, quatre mois à Paris, et quatre mois sur l’île de Majorque. Un peu naïvement, je pensais que ce serait pour l’éternité !

Au Mali, comme je vous l’ai dit, j’ai retrouvé le monde de mon enfance, ce lien avec le monde animal, notamment. Je suis né à la campagne, dans un environnement peuplé de taureaux et de cochons. Je me représente d’ailleurs beaucoup plus facilement sous les traits d’un animal que sous ceux d’un humain !

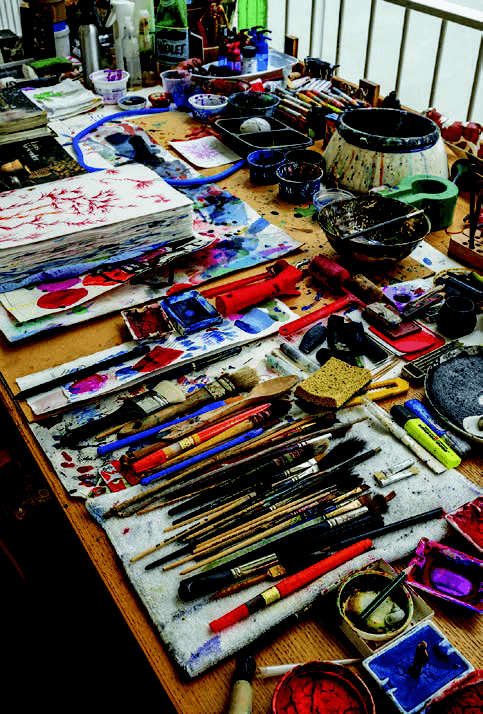

J’aime aussi beaucoup mon atelier parisien, sa proximité avec les musées et les cinémas. J’ai grandi en effet dans un pays où on allait voir des films tous les jours. Je suis ainsi un boulimique qui dévore aussi bien les livres que le cinéma japonais des années quarante, les films grecs et iraniens. À Majorque, c’est une tout autre ambiance. J’ai installé mon atelier en pleine campagne et j’ai acquis une briqueterie avec un four géant qui me permet de réaliser mes céramiques en toute liberté…

On constate d’ailleurs, en visitant cette exposition, que la céramique occupe une place primordiale dans votre oeuvre, au même titre que la peinture. N’établissez-vous aucune hiérarchie, aucune césure entre ces deux techniques ?

J’ai hérité de ma mère la pratique de la peinture à l’huile. Je dirais que je n’ai même pas choisi : la peinture s’est naturellement imposée comme mon activité principale. Ce n’est que par la suite que j’y ai ajouté la gravure et la céramique. À vrai dire, je ne fais pas de différence entre toutes ces disciplines. Les aborder toutes à la fois me permet de ne pas sombrer dans la mélancolie. Je considère par ailleurs que la céramique est une branche de la peinture. Ce n’est pas, à mes yeux, un art de la vieillesse comme certains seraient portés à le croire, et encore moins une technique fragile ! Regardez, des milliers de vases grecs ont été conservés, alors qu’il ne subsiste quasiment rien de la grande peinture et que la plupart des sculptures en bronze ont été fondues ! En Afrique, la pratique de la céramique est souveraine, au même titre que la sculpture sur bois. J’ai d’ailleurs acquis sur place beaucoup de céramiques ainsi que des calebasses qui ont été maintes fois restaurées, réparées, ce qui en dit long sur leur valeur…

J’ai commencé, quant à moi, cette discipline à l’âge de trente ans, et elle ne m’a plus jamais quitté. Les oeuvres que j’ai réalisées au Mali n’étaient hélas pas transportables, aussi la plupart d’entre elles sont restées sur place…

L’une des constantes de votre travail, et que souligne magnifiquement cette exposition, est aussi ce soin, cette obsession accordée à l’épiderme, à la surface, qui apparaît sur vos tableaux la plupart du temps striée, épaufrée, grattée. Pouvez-vous nous en expliquer la raison ?

Que ce soit dans la pratique de la peinture, de la gravure ou de la céramique, le thème de la scarification est omniprésent. En histoire de l’art, vous rencontrez des artistes qui peignent, qui recouvrent, d’autres qui grattent. J’appartiens à cette seconde catégorie. D’un certain côté, j’aime peindre en dépeignant. J’aime aussi beaucoup l’intervention du hasard. En Afrique, les termites se sont montrées des artistes de génie ; je les ai copieusement nourries avec mes toiles de lin ! Les traces laissées par leur passage créaient ainsi des accidents heureux. Dès qu’un trou surgit sur la toile ou le papier, cela devient cosmique ! Par la violence du geste et la morsure de l’acide sur une plaque de cuivre, la pratique de la gravure s’apparente, elle aussi, à une forme de scarification. Regardez par exemple, dans l’exposition du musée Barbier-Mueller, cette estampe dont les contours sont troués comme un timbre-poste : c’est en réalité un autoportrait dont les deux yeux ont été percés avec une aiguille, un peu à la manière d’un rite vaudou !

On sent également jaillir dans chacune de vos oeuvres un élan vital, une force tellurique. Quel rapport entretenez-vous avec l’acte de créer ?

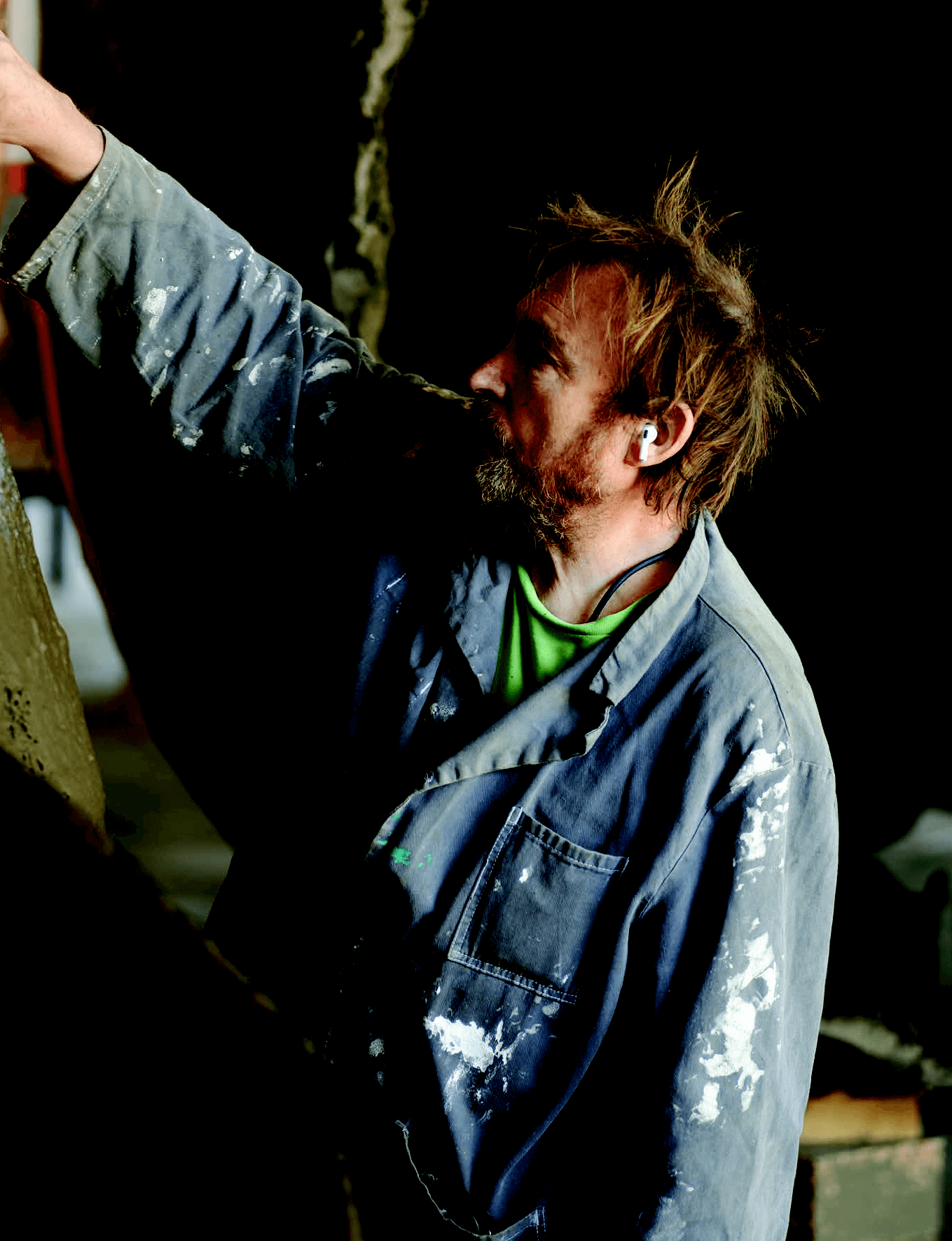

Je déteste l’idée de m’enfermer dans une seule pratique. Je préfère être mû par la force du désir, cet élan tellurique qui m’amène à créer des choses sans que je sache vraiment vers quoi je vais. Dès l’âge de dix ans, j’ai été habité par cette pulsion, ce mélange d’angoisse et de plaisir qui sous-tend toute création. Depuis une cinquantaine d’années, la fréquentation de l’atelier m’est indispensable. En peignant chaque jour de ma vie, je choisis ainsi une manière d’être au monde.

J’ai par ailleurs la sensation que nous vivons dans un environnement de plus en plus digitalisé, que les objets deviennent un écran, que l’on est cerné par des miroirs. J’essaie par mes oeuvres de faire exactement le contraire, comme si je faisais un grand bond en arrière, vers le passé. Ce n’est pas un hasard si j’admire tant les peintures des grottes préhistoriques d’Altamira, Cosquer, Chauvet. Une grande partie de mon travail entretient des liens essentiels avec l’art pariétal. Pour moi, l’art est toujours contemporain de son époque. Il faudrait ainsi apprendre à regarder bien au-delà des fresques de Giotto !

Moi qui suis agnostique, j’aime aussi l’idée que tout art est religieux. Dans chaque oeuvre, se cache toujours une forme de transcendance, de spiritualité…

L’un des autres axes de votre travail est le rapport à l’art du livre. Vous avez ainsi signé ces dernières années de très belles collaborations, notamment avec les éditions Gallimard et Actes Sud. Quelle place tient ainsi, au sein de votre oeuvre, l’illustration de grands textes de la littérature ?

Je me souviens avoir lu très jeune La Métamorphose de Kafka, et que cela a produit en moi un choc considérable, qu’il y a eu un avant et un après. La puissance de Kafka est, selon moi, aussi importante pour l’art moderne que la poésie de Rimbaud, ou la peinture de Juan Gris. Lorsque je donnais des cours aux enfants de Bamako, je leur conseillais à tous de lire Kafka ! J’ai illustré aussi la Divine Comédie de Dante (voir L’art de lire page 74), ainsi que Faust de Goethe, et je caresse également un projet sur une oeuvre de Jorge Luis Borges… Si j’aime bien évidemment faire des expositions, réaliser des livres répond à une urgence encore plus profonde. L’idée de superposer à un grand texte littéraire de l’art contemporain me comble, car on est alors aux antipodes des catalogues de ventes aux enchères ! La peinture demeure cependant l’activité primordiale de ma vie. J’y reviens toujours…

AFFINITÉS ÉLECTIVES

Les ethnologues puristes seront peut-être un peu bousculés, mais les amoureux de l’Afrique et de l’oeuvre du grand peintre majorquin seront aux anges ! Tissant un dialogue inédit et sensible entre des oeuvres qui, de prime abord, n’auraient jamais dû se rencontrer, l’exposition du musée Barbier- Mueller invite ainsi à un vagabondage abolissant avec bonheur les frontières entre arts primitifs et art contemporain. L’initiative en revient à l’artiste espagnol et au couple de collectionneurs genevois bien sûr, mais aussi à Laurence Mattet, l’ancienne directrice du musée qui ne cachait pas son émotion le jour du vernissage. Il aura en effet fallu attendre une quinzaine d’années pour que cette exposition rare et poétique voie le jour…

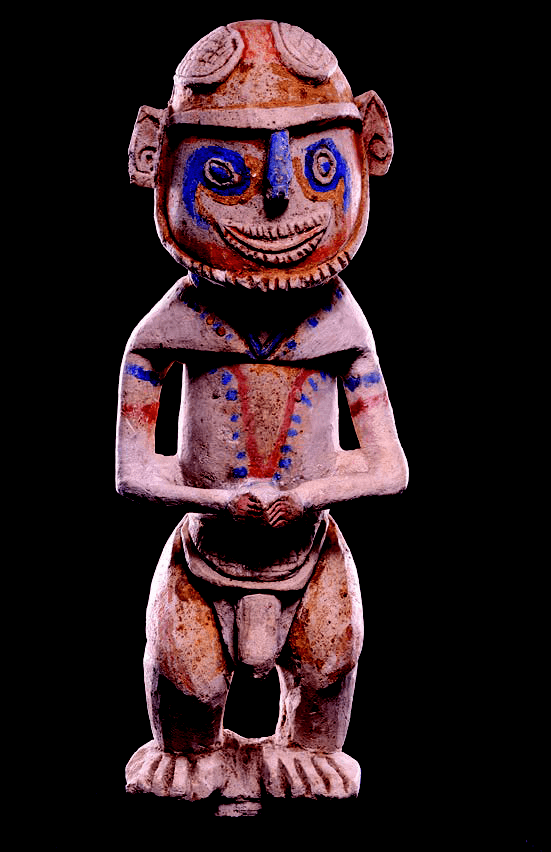

Striés, balafrés, hachurés, zébrés, épaufrés, tailladés, troués, boursouflés, gangrénés, céramiques, masques, dessins et gravures surgis de l’imaginaire foisonnant de Miquel Barceló entament ainsi une conversation intime avec les oeuvres d’Afrique et d’Océanie collectionnées depuis des décennies par la famille Barbier-Mueller. Et le résultat est aussi surprenant que prodigieux !

Soudain les catégories s’estompent, les origines géographiques s’effacent… Demeure la force primitive du geste, l’intention « tripale » de l’artiste, qu’il soit confiné depuis des siècles dans l’anonymat, ou célébré dans les musées du monde entier. Celui qui confesse avoir souffert toute sa vie d’une forme légère de psoriasis a-t-il été secrètement ému par ces visages et ces masques scarifiés que le continent noir a érigés en icônes de beauté ?

Miquel Barceló n’a jamais caché son admiration pour les artistes africains, prodigieux inventeurs de signes et de formes dont l’imagination semble ne connaître aucune limite. Tel un admirateur discret, son autoportrait facétieux se faufile ainsi au milieu de ces masques à cornes, de ces pagnes zébrés d’écritures mystérieuses, ou de ces jarres dont la panse bombée et quadrillée évoque irrésistiblement le ventre des femmes enceintes.

Invitant désormais les visiteurs à des rencontres insolites entre créateurs contemporains et arts premiers, le musée Barbier-Mueller demeure fidèle à ses fondateurs et à leur farouche esprit de liberté. En ces temps de repli et de frilosité, on ne peut que s’en réjouir…