Le musée parisien consacre une exposition depuis longtemps attendue à l’un des grands représentants de la Figuration narrative et de la peinture figurative du second après-guerre.

Les musées français ont longtemps délaissé leurs propres artistes des années soixante et soixante-dix. Cela est encore plus vrai s’agissant des peintres et, pis encore, des peintres figuratifs. Mais un mouvement général de révision est en route depuis plusieurs années déjà et touche enfin les grands musées nationaux. En l’occurrence le Centre Pompidou, qui après avoir consacré en 2015 une exposition à Hervé Télémaque, insigne représentant de la Figuration narrative, en dédie maintenant une à Gilles Aillaud. L’hommage, fort d’une quarantaine de toiles et d’une série de lithographies, est tardif puisque l’artiste est mort en 2005 mais espérons que ce ne soit qu’une prémisse et que plus de manifestations de ce genre viendront honorer les artistes de cette génération dans les années à venir.

Gilles Aillaud naît en 1928, fils d’Émile Aillaud, l’un des architectes des grands ensembles et des tours HLM qui poussent en France après la Deuxième Guerre mondiale. Gilles voulait devenir philosophe, domaine dans lequel il accomplit de brillantes études. Finalement, ce sera à travers la peinture que ce lettré, également auteur de poèmes et d’essais – tels que Vermeer et Spinoza (1987), exprimera sa pensée.

Sa peinture commence à éclore au début des années soixante. Décennie du retour au réel avec le Pop art aux États-Unis et la Figuration narrative en France, ce Pop hexagonal, plus pictural et plus politique, réputé plus contestataire et plus intellectuel que sa contrepartie américaine. Ses représentants – pas tous Français, mais tous installés à Paris – sont les Télémaque, Rancillac, Erró, Monory, Fromanger, Klasen et autres Schlosser. Qu’ils montrent le désastre de la guerre du Vietnam, les ouvriers en grève, la vie des nouvelles banlieues pavillonnaires ou des scènes érotiques, ils sont tous aux prises avec l’humain et le fait social ou politique. Pas Aillaud, pourtant bien intégré au mouvement : à de rares exceptions près, des années soixante à sa mort, il n’a représenté dans ses toiles que le règne animal. Première différence avec les peintres susmentionnés.

Déclinant un bestiaire qui privilégie les animaux exotiques, les vedettes des tableaux d’Aillaud sont des lions, des panthères, des pingouins, des crocodiles, des orangs-outans ou des oiseaux bigarrés, représentés avec maestria par un artiste qui aime restituer l’aspect tactile des matières, du cuir poussiéreux du rhinocéros à la fourrure drue et touffue du grand singe. Aillaud peint des animaux alors que, comme ses amis de la Figuration narrative, il est très engagé en tant qu’artiste dans les combats politiques de son temps. Président du Salon de la jeune peinture à partir de 1965, il est l’un des organisateurs en 1968 de la « Salle rouge pour le Vietnam », exposition « hommage au peuple vietnamien luttant contre l’agression américaine », pour laquelle il exécute un rare tableau à figures humaines. Il s’implique durant Mai 68 et, en 1969, peint, avec d’autres, La Datcha, un tableau qui moque l’attitude attentiste des grands intellectuels français, de Lévi-Strauss à Lacan, pendant les Évènements.

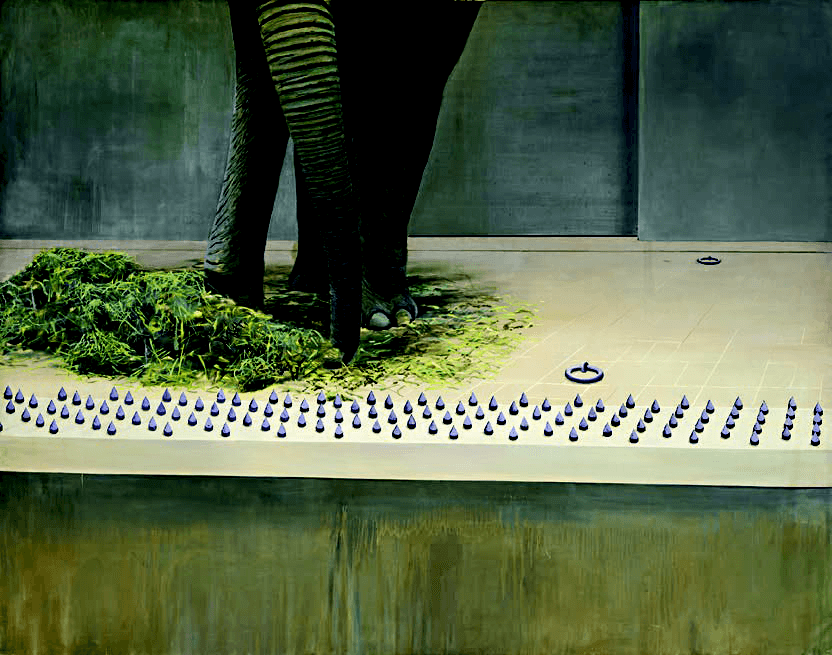

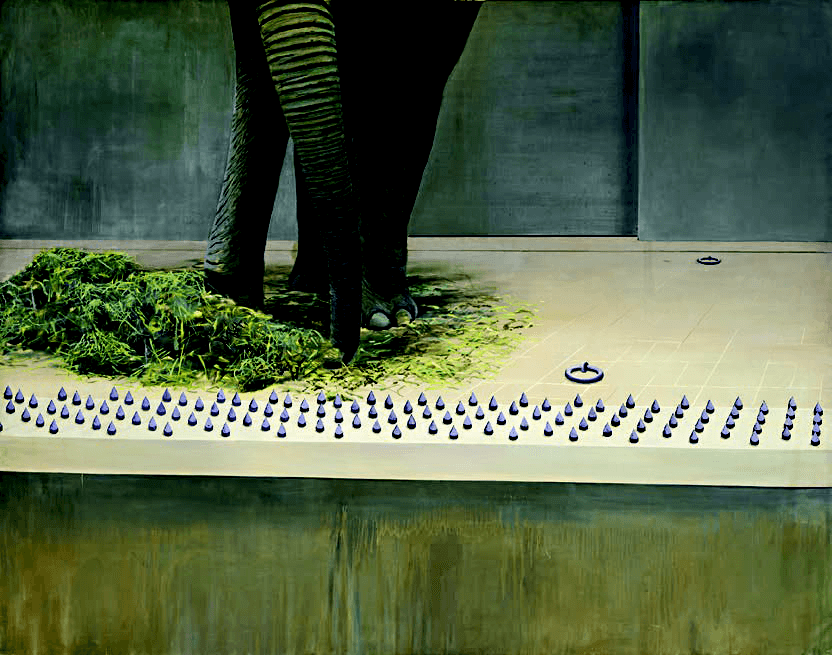

C’est qu’avec son bestiaire, Aillaud est aussi politique mais de manière allégorique. Il ne peint pas tant les animaux que la relation que l’humain entretient avec eux. Car les bêtes qu’il figure nous sont offertes dans une situation bien particulière : elles sont toujours vues à travers les barreaux ou les grilles de leurs cages, de leurs enclos, ceux des zoos. Les pythons s’enroulent sur la branche de leur vivarium à l’éclairage artificiel, l’hippopotame attend sur le carrelage blanc qu’on remplisse à nouveau d’eau son bassin, deux rhinocéros s’observent à travers des barreaux… Tout le bestiaire d’Aillaud est un bestiaire privé de liberté, éloigné de son biotope naturel et représenté dans ces espaces artificiels où les hommes les ont enfermés pour les étudier et les observer.

Il y a l’animal chez Aillaud certes, mais il y a aussi cette architecture proto-carcérale qui les enveloppe. Aillaud est autant un peintre d’architecture qu’un peintre d’animaux. Chez lui, le contenant est aussi important que le contenu et l’animal n’est qu’en fonction de cet environnement subi qui n’est pas le sien. Ce n’est pas un hasard si le peintre a nommé l’un de ses tableaux Intérieur et hippopotame (1970) et non Intérieur à l’hippopotame. Il décline méticuleusement ce monde géométrique et froid qui s’oppose à la vitalité et aux couleurs des animaux exotiques : sol en béton de la fosse aux lions, verrière de la serre, tuyaux d’arrosage dans les enclos désinfectés à la javel, grillages et barreaux métalliques de toute sorte, lumière électrique blafarde… Seulement, l’homme qui a construit tout cela, l’homme qui a emprisonné tous ces animaux d’Afrique, d’Asie et d’ailleurs, l’homme, lui, n’est jamais représenté.

Ce sont des acteurs tristes, sans rôle à réciter, que ces hippopotames seuls, ces éléphants ou ces rhinocéros trop gros pour les murs qui les encadrent, toujours saisis par le peintre à leur insu, dans des instantanés de leur vie quotidienne. Une vie où il ne se passe pas grandchose, une vie qui ne rime à rien. On ressent pleinement la tristesse des bêtes, le drame de leur sujétion silencieuse. Cette peinture de l’aliénation pratiquée par Aillaud a souvent été mise en relation avec la pensée du Michel Foucault de Surveiller et punir (publié en 1975) et beaucoup y ont vu une allégorie de la condition humaine à l’ère post-moderne. Voici ce que déclarait le principal intéressé au sujet de ses tableaux : « Lorsque je représente des animaux toujours enfermés ou toujours “déplacés”, ce n’est pas directement la condition humaine que je peins. L’homme n’est pas dans la cage sous la forme du singe mais le singe a été mis dans la cage par l’homme. C’est l’ambiguïté de cette relation qui m’occupe et l’étrangeté des lieux où s’opère cette séquestration silencieuse et impunie. Il me semble que c’est un peu le sort que la pensée fait subir à la pensée dans notre civilisation. »

Deuxième décalage d’Aillaud d’avec ses contemporains : les artistes de la Figuration narrative sont aussi aux prises avec leur temps par leur technique. Monory emprunte aux films et aux pellicules ses cadrages et ses sujets, Rancillac découpe ses formes humaines comme dans les affiches publicitaires et pochoirs de l’époque, Erró s’inspire de la bande-dessinée. Pas Aillaud. Stylistiquement, il ne cherche pas, là non plus, à coller parfaitement aux moyens de production techniques typiques de son époque. C’est peut-être le principal enseignement de l’exposition : tout en paraissant photographique, voire hyperréaliste, il n’en est rien. Aillaud peint comme un peintre classique. Si sa touche est lisse, elle est souvent visible, on y décèle le geste du peintre, la trace du pinceau – apanage, à cette époque, de la caste opposée, celle des peintres abstraits.

Si on se rapproche de cette mosaïque si précise, si nette, faite des centaines de petits carreaux colorés qui tapissent l’arrière-plan du Python peint en 1975, le visiteur remarquera que les tesselles ne sont pas parfaitement délimitées et tracées. Ce sont des points de peinture, de vraies touches. Et comme face à une toile impressionniste ou pointilliste, une fois à distance, l’oeil recompose et efface « les défauts ». La mosaïque semble alors sortie tout droit d’une photographie.

Autre caractéristique : les scènes d’Aillaud sont presque toujours peintes en pleine lumière – une lumière générale, qui tombe d’on ne sait où, une lumière parfois chaude et puissante comme celle de l’Afrique, parfois froide et clinique comme celle des néons. Cette lumière permet de faire ressortir les tonalités et donne à la touche de l’artiste l’occasion de se déployer avec toute sa science et sa variété.

Aillaud sait compenser la brutalité de l’éclairage vif par le traitement des ombres portées, des matières, des reflets. Sur la même toile, l’inflexibilité mathématique des traits tirés au cordeau qui composent les grillages de la cage voisine avec de larges touches qui dissolvent en ombres la généreuse lumière irriguant la fosse aux panthères, donnant au tout un parfum métaphysique, décomposant l’espace tout en le quadrillant (Panthères, 1977).

Cette luminosité générale, presque innaturelle, qui régit ses compositions fait d’Aillaud un descendant des Florentins du XVe siècle et de leur Pittura di luce – Fra Angelico, Lippi, Uccello, Piero della Francesca : une peinture qui unissait une perspective rigoureuse à des couleurs lumineuses, sublimant le réel par sa sévère géométrie et sa douce froideur.

Sa peinture silencieuse, son intérêt pour les univers fermés et intimes ainsi que pour les choses, font aussi d’Aillaud un héritier lointain de Vermeer et Chardin – une autre noble ascendance pour ce peintre cultivé.

Il n’en reste pas moins que les cadrages choisis par l’artiste trahissent un réalisme qui doit beaucoup aux technologies modernes de l’image, à la photographie, au cinéma, comme dans Éléphants et clous (1970), où une bonne moitié de la masse du pachyderme est tronquée par le bord supérieur de la toile. Et les cages et enclos qu’ils représentent sont des boîtes spatiales tridimensionnelles dont l’aspect semble presque virtuel. Leurs formes géométriques et droites, les bords coupés, les perspectives quadrillées, la répétition des grillages, des barreaux ou des carreaux leur confèrent un aspect presque numérique. Parfois, la résille de la cage ou les barreaux barrent carrément le premier plan de la composition, parallèlement au plan du tableau, et on ne voit l’animal qu’à travers ce motif répété mécaniquement comme un module (Cage aux lions de 1967). Dans Grille et grillage de 1971, la cage devient même le seul sujet puisqu’elle est vide de toute présence animale.

La peinture de Gilles Aillaud est une peinture oxymorique. Elle est à la fois froide et objective, comme peuvent l’être des clichés photographiques ou un documentaire, et chaude et séduisante par sa virtuosité technique, comme peuvent l’être les tableaux de Manet. Elle est tragique et plaisante en même temps. Rigoureuse et mathématique d’un côté, libre et picturale de l’autre. Ceux qui ne l’aiment pas lui reprochent ou l’un ou l’autre : d’être trop littérale, trop photographique, ou, au contraire, de laisser par trop libre cours à sa touche, de n’être pas assez mimétique. C’est cette dialectique étonnante qui fait, pourtant, l’originalité d’Aillaud. Le peintre classique de l’ère digitale.