Après « Paris Romantique (1815-1858) » et « Paris 1900, la Ville spectacle », le Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, consacre une exposition au Paris des années 1905-1925.

De la Belle Époque jusqu’aux Années folles, Paris attire les artistes du monde entier. La Ville-Monde est le foyer d’un extraordinaire rayonnement culturel. L’exposition invite à un panorama du « Paris des Modernes », depuis le scandale des « fauves » au Salon d’Automne de 1905 jusqu’à l’Exposition des arts décoratifs et industriels modernes de 1925. À travers la peinture, la sculpture, la photographie et le cinéma, mais aussi la mode, la danse, le design et l’architecture, cet événement donne à voir la formidable créativité de ces années.

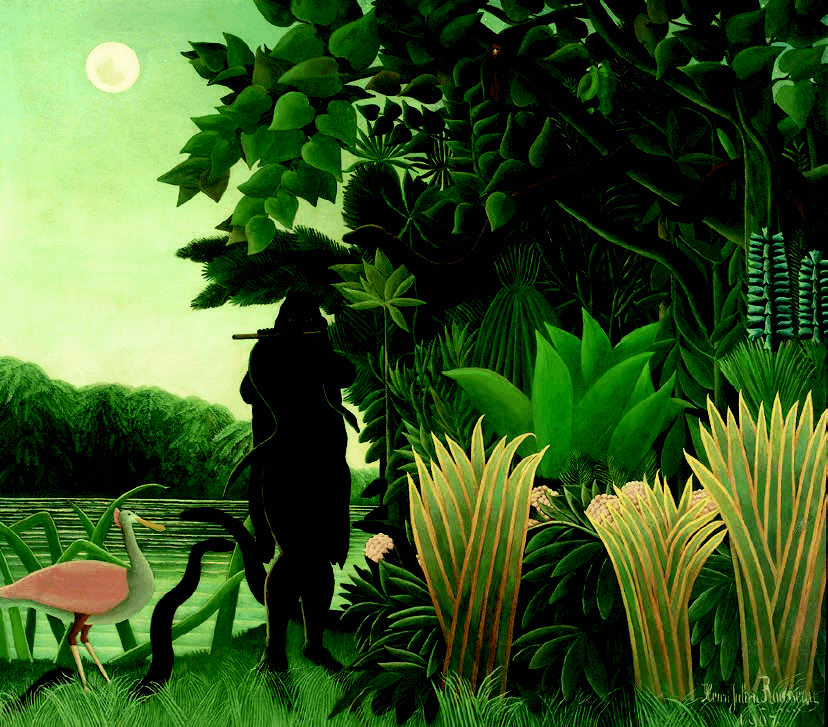

Entrant dans la salle VII du Salon d’Automne de 1905 à Paris, où sont exposées les oeuvres d’Henri Matisse, Charles Camoin, Henri Manguin, Albert Marquet, Jean Puy, André Derain et Maurice de Vlaminck, le critique d’art Louis Vauxcelles, est étonné par le contraste entre leurs toiles et deux bustes classiques du sculpteur Albert Marque : « La candeur de ces bustes surprend au milieu de l’orgie des tons purs : Donatello chez les fauves », écrit-il dans le supplément au Gil Blas du mardi 17 octobre. Les rugissements de fureur déclenchés par les oeuvres de ces « outranciers » et « incohérents », tels qu’ils sont qualifiés par la critique contemporaine, offrent une publicité immédiate à ces artistes. Pour les fauves, plus qu’un miroir de la vie, de la société et de la nature, le tableau est une toile et des pigments. Les fauves partagent ce violent défi lancé au réel et à la représentation à travers l’embrasement subjectif de couleurs arbitraires affranchies du dessin et à travers un chromatisme intense. Deux ans plus tard, au Salon d’Automne de 1907, est accueillie avec bienveillance la Charmeuse de serpents d’Henri Rousseau et avec elle un nouveau mode de représentation volontairement naïf de la réalité, ouvrant sur un univers dont la fraîcheur emprunte au monde de l’enfance dans un climat de rêve et d’irréalité.

Le quartier du Grand Palais – édifice qui accueille chaque année les dernières créations aux Salons d’Automne et des Indépendants – est au coeur de la modernité à l’oeuvre. À quelques centaines de mètres, s’installe en 1909 le grand couturier Paul Poiret, dans un somptueux hôtel particulier où il organise le 24 juin 1911 la mémorable fête de « La Mille & Deuxième Nuit ». Costumé en sultan, Poiret accueille ses trois cents invités dans un faste qui n’a rien à envier à celui des vrais sultans de l’Empire ottoman ou moghol. Le couturier avait fait sa réputation quelques années plus tôt en supprimant le corset qui comprimait la taille et en introduisant les couleurs vives du fauvisme et des Ballets russes dans la haute couture. La galerie La Boétie, au 64bis, de la rue du même nom, consacre en octobre 1912 une exposition à la Section d’or à l’occasion de laquelle Guillaume Apollinaire définit la notion de cubisme orphique, « l’autre grande tendance de la peinture moderne […] l’art de peindre des ensembles nouveaux avec des éléments empruntés non à la réalité visuelle, mais entièrement créés par l’artiste et dotés par lui d’une puissante réalité ». Le théâtre des Champs-Élysées au 15, avenue Montaigne, inauguré en avril 1913, accueille les Ballets russes. Le Sacre du printemps, célèbre ballet composé par Igor Stravinsky et chorégraphié par Vaslav Nijinski, y est présenté pour la première fois le 29 mai. Après la Première Guerre mondiale, Au sans pareil, une maison d’édition créée par René Hilsum, située 37 avenue Kléber, ouvre sa porte aux surréalistes, reprenant la publication de leur revue Littérature. Hilsum organise en mai 1921 la première exposition consacrée à Max Ernst.

Les scandales rythment la vie artistique parisienne. Après la « cage aux fauves » de 1905 c’est au tour du « kubisme » de Georges Braque et de Pablo Picasso de susciter l’ire de la critique. En 1908, Braque est refusé au Salon d’Automne et exposé à la galerie Kahnweiler. Ses liens se resserrent avec Picasso et tous deux travaillent à exprimer la sensation visuelle par la géométrisation des volumes, la perception tactile et la réduction de la palette. Le 20 février 1909, le manifeste du futurisme fait la Une du Figaro. En février 1912, à la galerie Bernheim- Jeune, le peintre Gino Severini expose La Danse du pan-pan au Monico, exubérant spectacle de la vie nocturne parisienne. La toile enchante Francis Picabia, Robert Delaunay et Jean Metzinger, qui se souviendront de ses rythmes enjoués. Le 29 mai de la même année, L’Après-midi d’un faune, ballet de Nijinski, sur la musique du Prélude à l’aprèsmidi d’un faune de Claude Debussy, rencontre un véritable succès de scandale lors de sa création au théâtre du Châtelet. La presse fustige « la bestialité érotique » et les « gestes de lourde impudeur », de la chorégraphie où Nijinski, en faune, abandonne les poses académiques au profit du geste stylisé. La première du ballet Parade qui se tient sur la même scène le 18 mai 1917 déclenche tout autant l’hostilité du public et de la critique, suscitée notamment par l’utilisation dans l’orchestre d’une machine à écrire, d’un pistolet et de sirènes, produisant des « bruits inadmissibles » et par les costumes de Picasso jugés d’une ampleur ridicule. L’immense rideau de scène de Picasso choque de part sa composition figurative tranchant avec sa production cubiste. La modernité absorbe ces scandales, qui finissent même par devenir des étapes incontournables de la consécration des artistes.

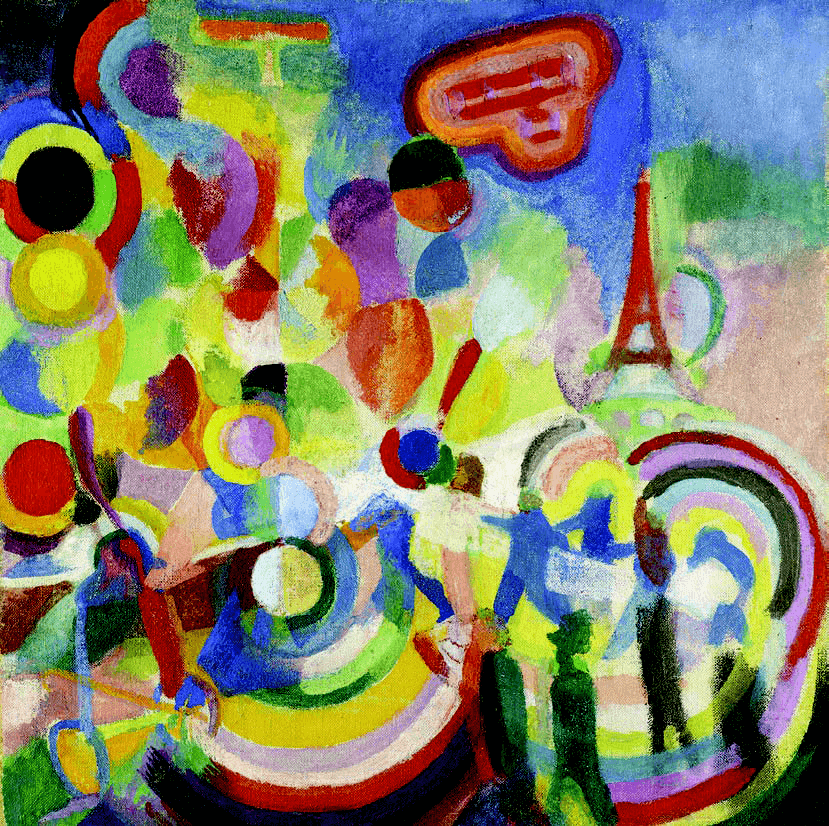

La modernité passe également par les progrès de la technique et de l’industrie. Tout s’accélère avec le développement des cycles, de l’automobile et de l’aviation auxquels des salons sont consacrés au Grand Palais, événements que fréquentent des artistes comme Robert Delaunay, et qui exerceront une influence durable sur leurs oeuvres. En 1909, Delaunay assiste au triomphe de Louis Blériot qui vient de traverser la Manche en avion et quelques années plus tard, en 1914, il présente au Salon des Indépendants une grande toile en hommage à l’aviateur.

Au sortir de la Première Guerre mondiale, après quatre années effroyables, les Parisiens ont un seul objectif : oublier cette tragédie. Un seul remède : la fête. Les Années folles entraînent la capitale dans un tourbillon de couleurs et de rythmes. Les femmes ont goûté pendant la guerre à une forme d’indépendance pendant que les hommes étaient au front. Malgré l’inertie de la société, il n’est pas question pour elles de revenir en arrière. Alors, Paris devient l’épicentre d’un étourdissant foisonnement créatif, source d’une émulation intellectuelle à laquelle les femmes, qu’elles soient françaises ou étrangères, contribuent largement. Leur quête d’indépendance nourrit leur audace. Elles expérimentent la pluridisciplinarité, bousculent les typologies d’objet, ce sont les « robes simultanées » de Sonia Delaunay, les poupées-portraits de Marie Vassilieff. Elles redessinent aussi les contours du métier d’artiste, comme Joséphine Baker, que le public découvre en 1925 au théâtre des Champs-Élysées et qui fait alors sensation avec la Revue Nègre.

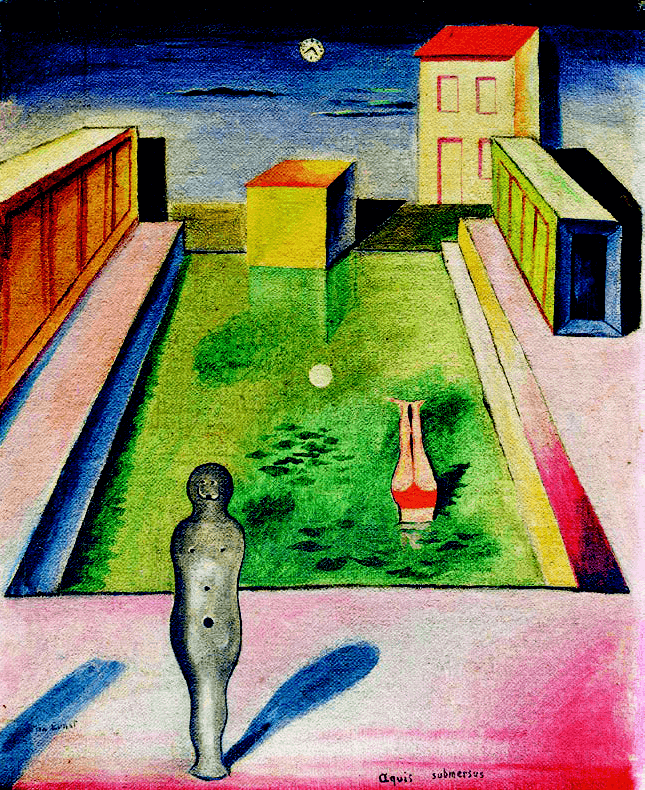

Depuis Montparnasse, îlot de liberté totale, les artistes décident d’ouvrir le feu sur le bon goût bourgeois et sur les spectres de la guerre. Dada proclame son amour pour la vie sans lendemain ; « rien pour demain, rien pour hier, tout pour aujourd’hui », est leur mantra. Au même moment, les Américains apportent dans leurs bagages une musique qui devient la bande son des Années folles : le jazz. Les jazzmen noirs vont faire de Montmartre le nouvel Harlem. À l’agitation dadaïste orchestrée par Marcel Duchamp, Picabia et Tristan Tzara participent quelques jeunes poètes : André Breton, Louis Aragon et Philippe Soupault. Passés leurs coups d’éclat et les provocations sans lendemain, ces artistes- militants, surréalistes, marient le mot d’ordre de Karl Marx « transformer le monde » à celui d’Arthur Rimbaud « changer la vie ». Pour cela, il leur fallait une arme. Ils l’ont trouvée en plongeant dans les profondeurs de l’âme, jusqu’au rêve.