Couronné du Prix spécial du jury à la Mostra de Venise, ovationné par la critique, le nouveau film de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland a provoqué une crise politique dans son pays. Artpassions a découvert en avant-première ce chef-d’oeuvre puissant.

Dostoïevski écrivait « Il n’est de pire injustice que de s’en tenir à ce qu’on voit ». Et que voit-on dans la glaciale forêt Białowieża, à la frontière biélorusse et polonaise, depuis deux ou trois ans ? La réponse à cette question est éminemment politique. Agnieszka Holland, dont les aïeux périrent dans le ghetto de Varsovie, y voit pour sa part des migrants anéantis, affamés, ayant fui l’enfer de leur pays, sollicitant paix et sécurité pour eux et leurs enfants. Selon son scénario, taxé de « propagande nazie » par le gouvernement polonais, celui-ci considère au contraire ces migrants comme des déchets plutôt que des individus, envoyés par le dictateur biélorusse Loukachenko pour déstabiliser l’Europe. Dans cette fresque hyperréaliste et balzacienne, la réalisatrice fait en effet déclarer au chef des gardes-frontières polonais : « Ils sont pédophiles, zoophiles, terroristes. Ce ne sont pas des gens mais des armes de Poutine. »

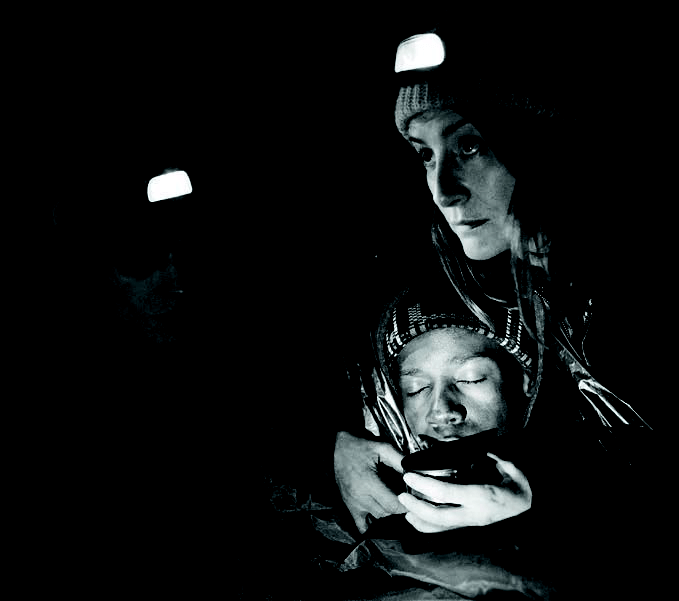

Voici le point de départ de Green Border qui, loin de s’en tenir au récit binaire d’une lutte entre deux camps, a le génie d’explorer la complexité profonde des êtres et des situations. Car si les protagonistes Maciek, Bashir ou Leïla, n’avaient d’autre choix que de quitter la Syrie ou l’Afghanistan, ils n’en demeurent pas moins instrumentalisés par le clan Poutine, qui organise lui-même les liaisons aériennes vers Minsk depuis le Moyen-Orient, afin de jouir du spectacle des démocraties occidentales en train de se déchirer sur la question migratoire. Le prix de ce cynisme aboutissant au jeu kafkaïen et abject de deux polices se renvoyant, de chaque côté d’une ligne barbelée, des hommes et des femmes dont l’unique crime aura été d’avoir vu en l’Europe une terre promise. L’accusation d’Agnieszka Holland – qui émut le monde entier avec Europa Europa (1990), l’histoire d’un garçon juif déguisé en nazi pendant la guerre – est sans appel : l’inhumanité n’est le propre ni de l’étranger, ni du passé. La facture de Green Border est élégiaque. Dénuée d’effets de style, portée par un décor monochrome digne des néants d’Anselm Kiefer, traversée de sonorités sylvestres, sa mise en scène transcrit l’expérience brute d’une odyssée rompue. La musique est rare, l’image se veut sobre ; à hauteur de tragédie. Mais le montage en kaléidoscope d’une galerie de personnages gravitant autour d’un même gouffre installe une tension magnétique, à mi-chemin entre le thriller survivaliste et la fable postapocalyptique. Comme pour annoncer une plongée vers l’obscur, seules les premières secondes du film sont colorées. Après quoi le vert des feuilles bascule vers une noirceur qui ne quittera plus l’écran. Mais si cette opacité est contée avec une force documentaire, c’est la fiction qui lui permet d’atteindre à l’universel, au poétique. Lorsque les animaux de la forêt contemplent les militaires, paraissant murmurer : « L’homme est un loup pour l’homme. » Quand, au-dessus de fugitifs dont la survie dépend de la batterie d’un téléphone, des oiseaux migrateurs tracent leur poème dans un ciel sans frontières.

La notion de « frontière » fonde le système du film : de douanier à père, de celui qui agit par pur altruisme à celle qui soigne sa culpabilité, où se situe le bien et le mal ? Où commence l’autre ? Face aux bénévoles qui risquent leur vie pour offrir une tasse de thé et des habits secs aux damnés qui crient au secours, on se rassure en songeant à Brassens : « Elle est à toi cette chanson, Toi, l’Auvergnat qui, sans façon, M’as donné quatre bouts de bois, Quand dans ma vie il faisait froid… » Mais la nuit où Nur, le petit héros du groupe, est happé par un marécage qui devient son tombeau, résonne en défaite pour l’humanité entière. Brassens cède la parole à Barbara : « Les enfants ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen… » Le mouchoir imbibé de larmes et de honte, on se promet de ne plus fermer les yeux. Pardelà les cimes des bouleaux, on cherche alors ce dieu que les migrants implorent, en vain. Et l’on entend pour finir, après ceux des chanteurs, les vers du poète Aragon : Celui qui croyait au ciel, Celui qui n’y croyait pas, Du haut de la citadelle, La sentinelle tira.