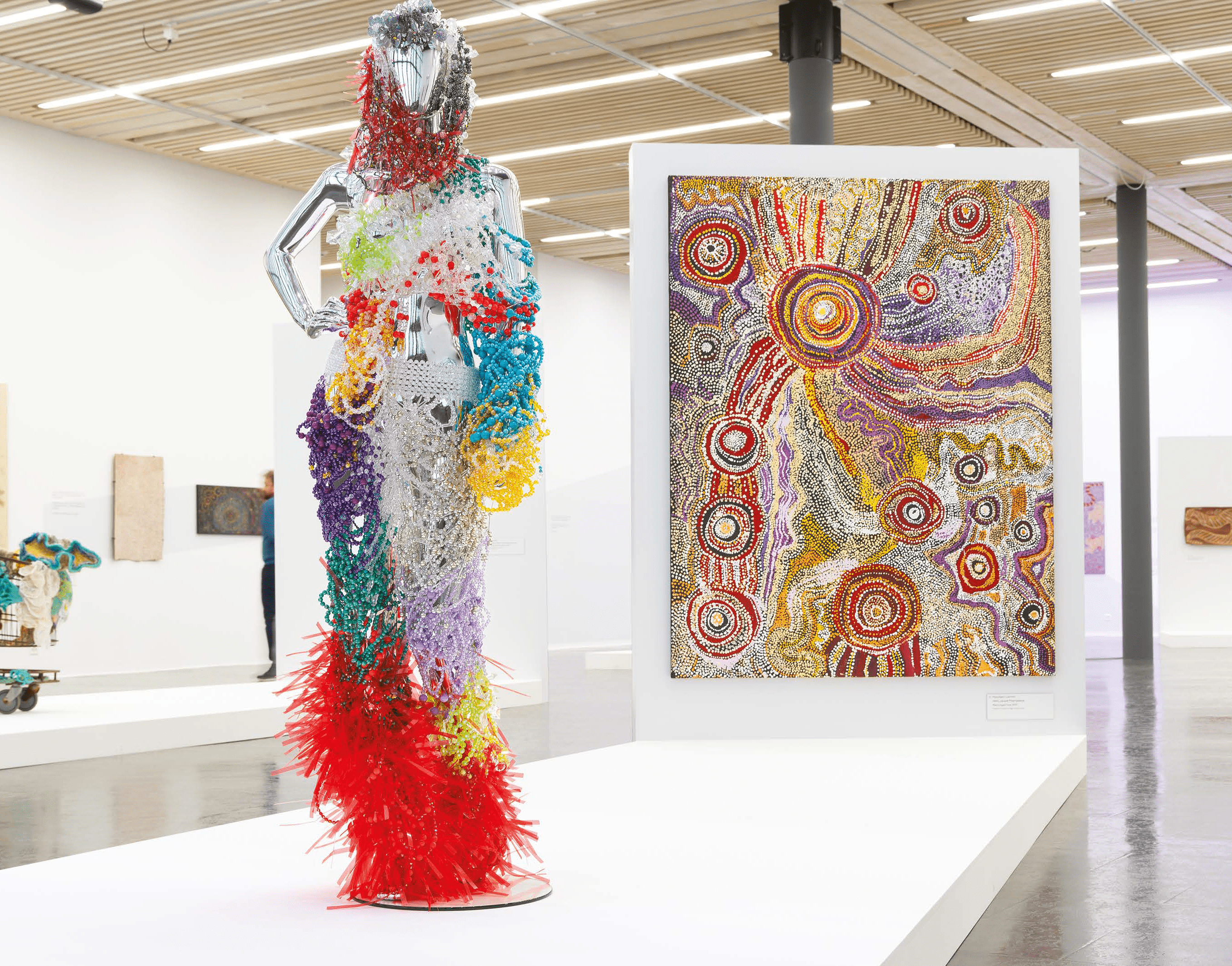

Audacieuse comme à l’accoutumée, la Fondation Opale a invité vingt-six personnalités du monde de la culture suisse à faire dialoguer une oeuvre aborigène issue de ses collections avec une « oeuvre-miroir » de son choix. Fait de chocs visuels et d’insolites rencontres, le parcours est de toute beauté…

I DIALOGUES AU SOMMET l fallait oser planter, au coeur des Alpes suisses, un lieu culturel entièrement dédié à l’art autochtone aborigène ! Cinq années se sont écoulées depuis, et force est de constater que le défi que s’était lancée la collectionneuse Berengère Primat est une immense réussite. Au fil des expositions, le public a ainsi pu découvrir la force spirituelle et l’énergie créative de ces artistes de l’autre bout du monde. Mais loin de les enfermer dans un carcan ethnographique, la Présidente de la Fondation Opale et son conservateur, Georges Petitjean, n’ont jamais cessé d’ouvrir grand les fenêtres pour mieux désiller les regards. En 2023, l’exposition « Rêver dans le rêve des autres » fut ainsi l’une des plus belles expériences esthétiques qui nous fut offerte, créant une fraternité primordiale entre les oeuvres de douze artistes aborigènes et ce magicien cosmique qu’était Yves Klein.

UNE PROPOSITION FESTIVE ET NON ACADÉMIQUE

Pour fêter ses cinq années d’existence, Bérengère Primat s’est voulue encore plus audacieuse, légère et non académique. Abolissant le dispositif habituel d’une exposition confiée à un historien de l’art, elle a décidé de convier vingt-six personnalités du mode de la culture suisse (créateur de mode, chef d’orchestre, horloger, directeur de théâtre, éditrice, collectionneur, mécène…) à choisir l’oeuvre d’un artiste aborigène puisée dans ses collections pour la confronter à une oeuvre née sous d’autres cieux. Ont surgi ainsi des dialogues insolites, poétiques et fatalement subjectifs qui s’offrent sans complexe au regard des visiteurs.

L’autre bonne idée a été de confier la scénographie à l’agence Pavillon Trois, qui a repris fort joliment cette idée « d’oeuvre-miroir » en projetant sur les murs l’ombre des tableaux dans un joli halo gris brillant. Quel que soit son âge ou sa culture, le public peut ainsi déambuler dans ces vastes espaces décloisonnés et abandonner ses références occidentales pour se laisser envoûter par ces duos magiques. Tissant des conversations silencieuses entre les oeuvres et les participants, le parcours se veut donc une expérience libre et déhiérarchisée, chahutant joyeusement les grilles de lecture dans lesquelles on a trop longtemps confiné les arts aborigènes.

AFFINITÉS ÉLECTIVES

Parmi les plus beaux chocs visuels de cette exposition, l’on ne manquera pas de savourer ce splendide dialogue proposé par Aviel Cahn, le directeur du Grand Théâtre de Genève, entre cette belle toile azur peinte par Timmy Payungka Tjapangati (peuple Puntari) et cette installation arachnéenne de l’artiste japonaise Chiharu Shiota faite d’un assemblage de cordes rouge sang. « Dans cette oeuvre, Timmy Payungka parle d’un lac salé. Et il y a tout un réseau de lignes qui entre très fortement en résonnance avec le travail de Chiharu Shiota », a ainsi confié Aviel Cahn à Daniel Browning, le journaliste et artiste aborigène qui a effectué les entretiens pour le passionnant catalogue qui accompagne l’exposition.

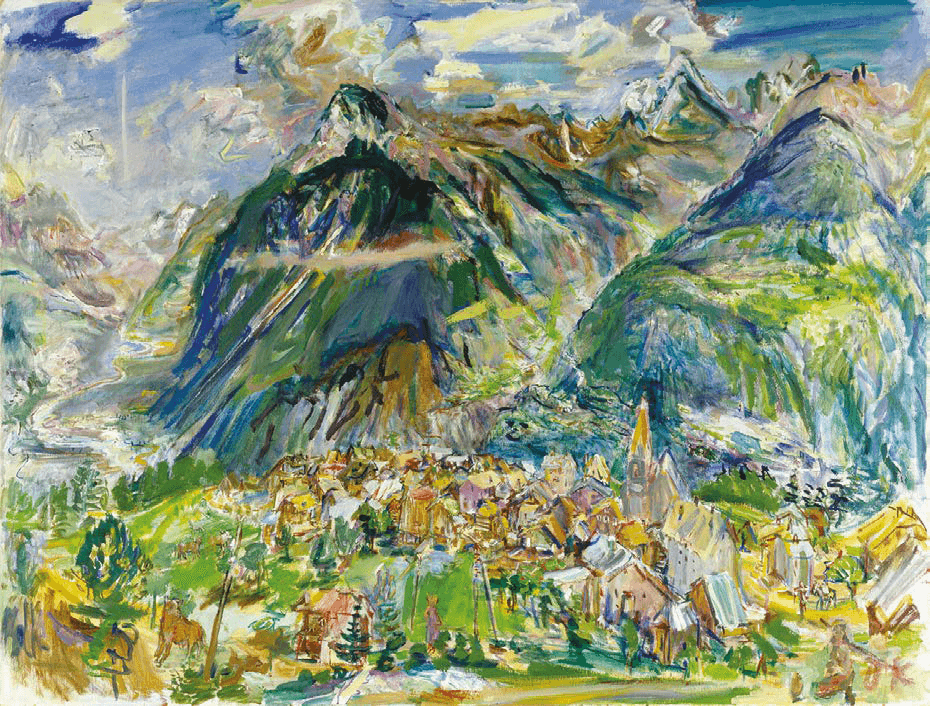

Le médecin et neuroscientifique Pierre Magistretti jette, quant à lui, une surprenante passerelle entre un paysage brossé de façon énergique par le peintre expressionniste autrichien Oskar Kokoschka intitulé « Montana » (1947) et le très beau tableau « Été après la pluie » peint en 1993 par la grande star de l’art aborigène Emily Kam Kngwarray. Comme deux visions antinomiques de la nature : l’une enfermée dans un cadre et une réalité topographique, l’autre dénuée de perspective, atemporelle et abstraite. « Emily pense ici à un système racinaire, celui de l’igname sauvage (…). Elle pense, elle voit ce réseau de racines, sa force, avec toutes ses connotations métaphoriques. Nous, on ne voit rien, avec la manière dont elle a appliqué la peinture, mais c’est comme notre cerveau. Et justement, vous travaillez sur le cerveau et la dégénérescence du cerveau, mais sa magie aussi, et il me semble qu’il y a un peu de cela dans votre appréciation », suggère ainsi Daniel Browning à son interlocuteur.

Ailleurs, c’est un autre petit « miracle » qui s’accomplit sous nos yeux face à ce mariage insolite célébré entre une peinture sur écorce de l’artiste Wally Mandarrk représentant « Ngalyod/Serpent Arcen- Ciel et ses oeufs » (1970), et cette petite icône byzantine de la Vierge Marie acquise par l’écrivain Metin Arditi dans l’île grecque de Spetses. « Avant toute chose, il y a beaucoup d’amour dans cette image, beaucoup d’amour. Et l’on y voit la métaphore de la mère parfaite, très aimante et prête à tout pour protéger ses oeufs… ce que j’appellerais en français l’amour maternel », résume celui qui a trouvé une résonnance immédiate entre ces deux traditions religieuses, pourtant si éloignées dans l’espace et le temps.

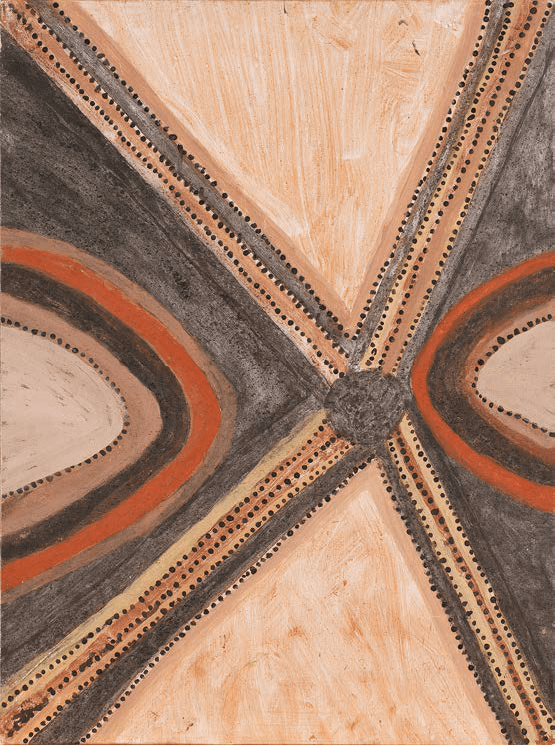

Pour l’artiste d’origine suisse et haïtienne Sasha Huber, c’est un tableau de Mick Jawalji Jangala qui a immédiatement happé son regard par sa palette rose et ocre, d’une délicatesse extrême. Pour lui répondre, elle a choisi l’une de ses propres oeuvres intitulée « Monarque migrateur » qui rejoint, selon elle, les questionnements du peintre aborigène sur la question politique de la mémoire et les souffrances endurées par le colonialisme.

« Les deux oeuvres ont des similitudes dans leurs couleurs et leurs formes, avec des différences distinctives au niveau de la matérialité. J’utilise ici l’agrafeuse, consciente de sa signification symbolique, celle d’une arme (en anglais, le mot est staple-gun), mais elle offre aussi une possibilité de renégocier des dynamiques de pouvoir inégales et de réparer, en suturant symboliquement les blessures ou pain-things », explique ainsi Sasha Huber.

Sans doute moins politiques, mais vibrantes de poésie et d’humanité, les deux oeuvres choisies par l’éditrice et mécène Vera Michalski-Hoffmann semblent, quant à elles, avoir été créées pour se répondre. Aux « Trois Oiseaux sur une branche » de l’artiste Patsy Lulpunda Anguburra (qui réalisa ses premères peintures à l’âge de cent ans et ne quitta jamais sa région de Kimberley), fait ainsi écho ce minuscule tableau sans titre de l’artiste franco-roumain Victor Brauner, surréaliste et onirique à souhait.

« Je ne sais pas si les gens réagiront comme moi, de façon plus instinctive que rationnelle. Mais quand on regarde les deux oeuvres ensemble, on voit qu’elles sont intimement liées », résume joliment Vera Michalski-Hoffmann.