Le Palazzo Reale de Milan consacre ce printemps une rétrospective en quatre-vingt-dix œuvres au plus grand des « impressionnistes» italiens, Giuseppe De Nittis, né dans le sud de l’Italie et installé à Paris dès 1867. Ami des impressionnistes, avec lesquels il exposa lors de l’exposition fondatrice de leur groupe, en 1874, il fut le plus parisien – et le plus moderne – des peintres italiens de son temps.

Quand on pense à l’impressionnisme et à ses dérivés, on pense rarement à l’Italie. Encore moins à l’Italie du Sud. C’est pourtant là qu’est né le plus grand représentant italien du premier mouvement d’avant-garde de la fin du XIXe siècle : Giuseppe de Nittis. Il voit le jour en 1846 à Barletta, dans les Pouilles, sur les rives ensoleillées de l’Adriatique, à l’ombre des églises arabo-normandes et des palais de la Renaissance. Les Bourbons de Naples règnent encore sur ce royaume des Deux-Siciles, pauvre et analphabète, sans quasiment aucune industrie ni chemin de fer et dont Garibaldi ne fera qu’une bouchée quatorze ans plus tard, lors de la fameuse Expédition des Mille.

Mais qui connaît l’histoire littéraire et artistique de la péninsule à la fin du XIXe siècle ne sera pas surpris par cet apparent paradoxe car le sud de l’Italie est, à cette époque, la terre d’origine du vérisme, version italienne du naturalisme français. Le sud sous-développé, le sud abandonné, le sud détruit par le soleil implacable, la superstition, l’exploitation du peuple illettré par les latifundistes, la corruption et la cupidité du gouvernement des Bourbons sont un terrain propice pour l’étude des moeurs au coeur des romans des Siciliens Giovanni Verga et Luigi Capuana ou des Napolitains Federico De Roberto et Matilde Serao, pour ne citer que les noms les plus célèbres. Il est, dès lors, moins étonnant qu’un des meilleurs peintres de la vie moderne du XIXe siècle, au niveau de ses confrères français, ait pu voir le jour dans ce talon de la botte si loin des révolutions industrielles et sociales du temps.

Mais c’est avant tout une force de caractère hors norme qui a permis à Giuseppe De Nittis de se frayer un chemin jusqu’aux plus hautes sphères du Paris artistique. Qu’on en juge ici : issu d’une famille aisée, il perd sa mère à deux ans, puis, en 1856, à peine sorti des geôles bourboniennes, son père se suicide. Son grand-père devient son tuteur mais meurt à son tour en 1859, laissant ce rôle au grand frère du futur artiste. Rôle difficile car le jeune Giuseppe passe son temps à sécher les cours et à parcourir la campagne des Pouilles, et préfère dessiner qu’étudier. Le déménagement des frères De Nittis à Naples, la grande ville du sud de l’Italie, n’y change rien. Inscrit à la prestigieuse Académie des Beaux-Arts napolitaine, De Nittis, âgé de quinze ans, ne s’y présente que pour les examens et passe son temps dans la campagne et les montagnes alentours, peignant sur le motif. Esprit rebelle, il finit même par se faire renvoyer de l’Académie, en 1863. Il s’installe alors à Portici, au pied du Vésuve, et crée un petit groupe artistique indépendant avec quelques amis. Ensemble, ils récusent la peinture d’histoire et le naturalisme académique alors en vogue à Naples pour prôner une peinture d’extérieur, conçue sur le motif. Avant même de mettre les pieds à Paris, les prémisses qui conduiront De Nittis à la peinture « à la moderne » sont déjà solidement ancrées dans la tête de ce jeune homme, qu’on décrit comme élégant et plein d’entrain.

Paris, De Nittis y débarque pour la première fois en 1867, à vingt-et-un ans, attiré par les mille promesses de la capitale des arts. Parti avec six-centcinquante francs, s’en étant fait dérober cinq cents à Milan et le voyage en train en troisième classe jusqu’à Paris en coûtant cent, voilà l’Italien dans la Ville Lumière avec seulement cinquante francs en poche, sans lettres de recommandation, sans connaissances et sans aucune maîtrise du français. Pas de problème pour le jeune homme : quelques jours plus tard, au gré des rencontres, il réussit à obtenir une entrevue avec le célèbre peintre Léon-Jean Gérôme, à qui il montre une de ses toiles. Le grand maître de l’Académisme sourcille, examine le petit tableautin que lui présente De Nittis et écarquille les yeux, impressionné : il recommande le jeune homme aux bons soins d’un ses plus illustres collègues, Ernest Meissonier. Celui-ci l’accepte carrément dans son atelier mais De Nittis a le culot de refuser l’offre et préfère vendre quelques peintures au célèbre marchand Adolphe Goupil (celui pour qui Van Gogh travaillera) avant de repartir un temps en Italie. De retour à Paris pour de bon l’année suivante, il vend encore des peintures à Goupil, avec qui il signe en 1872 un contrat d’exclusivité à des conditions avantageuses pour lui. Non content, deux ans plus tard, il rompt le contrat et se met lui-même (avec succès) à vendre ses toiles ! Voilà pour le genre du personnage.

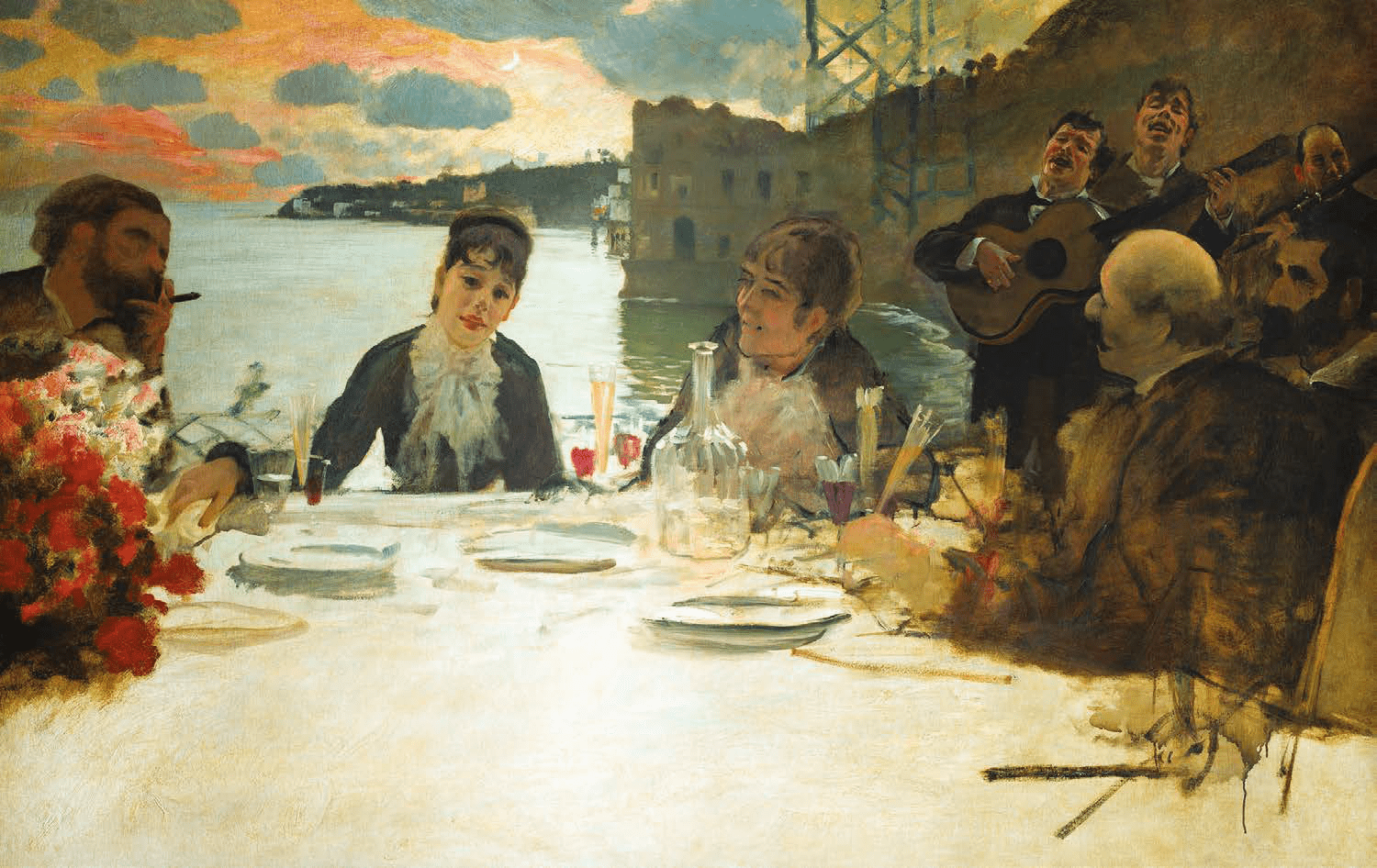

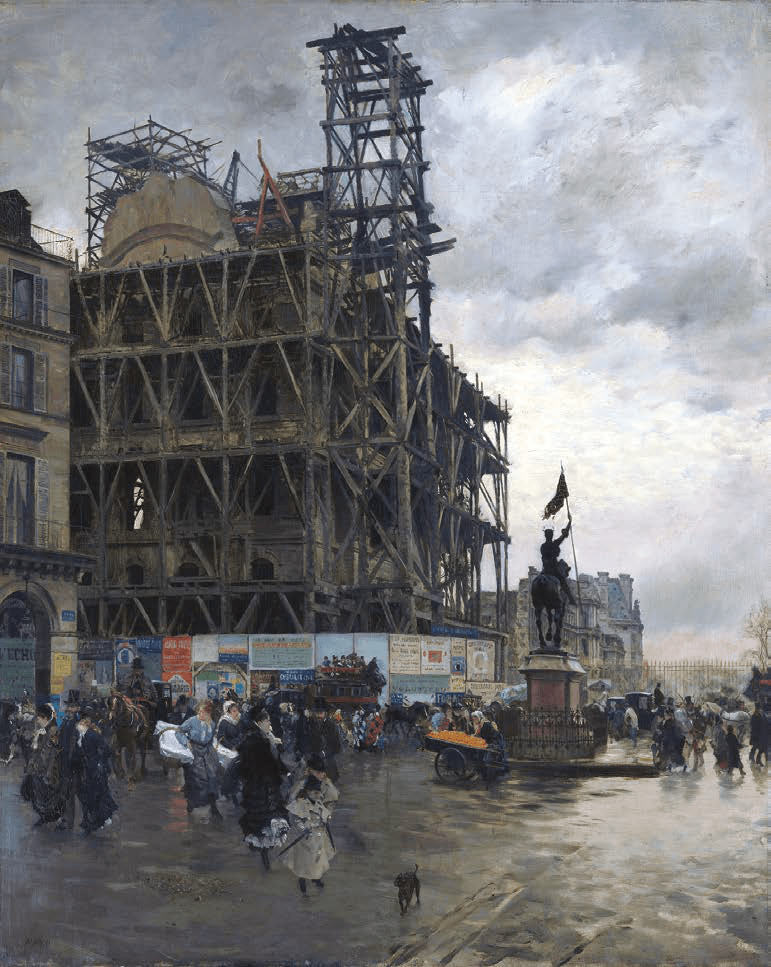

L’oeuvre de De Nittis est à l’image de son caractère enjoué, ambitieux et voluptueux : elle touche à tout et se prête à tous les sujets avec facilité. Les onze sections de l’exposition milanaise en fournissent la preuve et démontrent bien qu’il n’est que partiellement vrai de parler d’impressionnisme à son sujet – adjectif qui lui colle à la peau principalement parce qu’il a participé à la fameuse première exposition du groupe impressionniste, en 1874, aux côtés de Monet, Renoir et consorts. Impressionniste, De Nittis peut l’être quand il s’adonne au paysage, comme quand il peint les pentes pierreuses et ensoleillées du Vésuve ou les brumes magnifiques du pont de Westminster à Londres. Mais il sait aussi se muer en un impitoyable réaliste quand il représente les routes terrassées de soleil et de poussière de son Italie du Sud, où il retournait souvent. Il sait aussi s’assagir et se faire plus académique quand il se tourne vers le portrait mondain ou la scène de vie bourgeoise comme dans L’Amazone au Bois de Boulogne. Il se mue, en revanche, en un vrai « peintre de la vie moderne » lorsqu’il immortalise les chantiers du Paris en train de se construire avec les échafaudages du nouveau Louvre dans Place des Pyramides ou qu’il fixe le brouhaha de la rue londonienne dans sa magistrale vue de la National Gallery et de l’église Saint-Martin. Il saisit la ville moderne telle qu’elle est, ici et maintenant, dans des instantanés pourtant très achevés qui illustrent à merveille le caractère transitoire d’une scène urbaine, montrant ce que la ville a de magnifique et de sale à la fois, de beau et de laid, de fascinant et de contradictoire.

De Nittis parvient aussi à déployer un style plus mondain en le saupoudrant de moderne quand il crée, dans des cadrages novateurs, des scènes prises sur le vif de la sociabilité de la Belle Époque – par exemple, lorsqu’il dépeint des élégantes et des élégants observant les champs de course, le tout vu depuis les tribunes, comme si le spectateur du tableau était lui aussi présent dans l’assemblée. Une exposition au Petit Palais de Paris, qui l’avait fait redécouvrir, en 2011, au public français, portait un titre qui décrivait assez bien ce style balancé, à la fois réaliste et académique, fait de touches et de contours parfois lancés à la hussarde et d’autres parties plus léchées : « La modernité élégante ».

Ne négligeons pas non plus l’habileté rare de l’artiste – partagée avec Degas à la même époque – dans la composition de grands pastels colorés directement exécutés sur toile (son Autoportrait, de 1883, où il se tient en pied, décentré sur le côté, afin de ménager une perspective sur une fuite de pièces, est un chef-d’oeuvre du genre). San oublier, bien sûr, comme tout bon moderne, une passion pour le Japon artistique, dont il retranscrit le style dans certaines oeuvres amples et vaporeuses qui comptent parmi ses meilleures réussites.

Exposant dans les salons officiels comme dans les expositions indépendantes, sa peinture plaît aux critiques et au public, elle ne choque pas le bourgeois mais ravit les tenants de la modernité, comme Degas ou le critique Philippe Burty. Grâce à cette peinture pleine de sprezzatura latine, De Nittis, le petit émigré italien, gravit en un rien de temps et avec une insolente réussite les échelons de la bonne société parisienne. Il devient ami de Caillebotte, qui tient son fils sur les fonds baptismaux, puis de Degas, Manet et Edmond de Goncourt – qui le consacre comme « le vrai et le talentueux paysagiste de la rue parisienne ». En 1878, il obtient une médaille de première classe au Salon officiel ainsi que la Légion d’honneur et en 1880, déménageant de l’hôtel particulier de l’avenue de Boulogne où il vivait déjà depuis quelque temps, il se fait construire un hôtel de quatre étages doté d’un jardin et de deux ateliers près du Parc Monceau. Dans les célèbres dîners qu’il donnait avec son épouse les samedis soir (où, en bon Italien méridional, il se mettait lui-même aux fourneaux pour préparer ses célèbres « macaronis ») se pressaient, outre les amis déjà mentionnés, Émile Zola, Alexandre Dumas fils, la princesse Mathilde Bonaparte ou encore Alphonse Daudet. Certaines personnes lui achetaient des toiles, disait-on, uniquement pour pouvoir, en retour, être invitées à ces dîners si courus !

Enivré par le succès que Paris lui a servi sur un plateau, l’artiste, qui dès 1869 avait épousé une Française, déclara qu’« aucun Français n’aime la France avec une passion plus haute et désintéressée que moi ».

Consensuel et radical à la fois, ce qui lui permet de plaire à un public nombreux, De Nittis est à mi-chemin de toutes les tendances : un peu Manet avec ses scènes de sociabilité d’intérieur parisienne, un peu Monet quand il peint la brume londonienne. Joris-Karl Huysmans, le plus acéré des observateurs de la scène artistique parisienne au début des années mille huit cent quatre-vingts, ne s’y trompait pas en concluant qu’« En résumé, M. De Nittis a du talent ; en art, il se tient entre M. Degas et M. Gervex. Ni officiel ni indépendant, juste milieu. C’est en somme un charmant fantaisiste, un féminin et gracieux conteur ».

À l’image de sa vie menée tambour battant, ce gracieux boulet de canon de Giuseppe De Nittis meurt subitement d’une congestion cérébrale le 21 août 1884, au sommet de son art : il est âgé de trentehuit ans. En une vingtaine d’années seulement, il a peint – et vendu – suffisamment d’oeuvres pour graver à jamais son nom au Panthéon impressionniste, tout en étant consacré, côté italien, comme le premier peintre de la vie moderne qu’a donné le pays. Mais même du haut de sa gloire parisienne, le petit enfant dissipé des Pouilles, auteur décidé de sa propre destinée, n’a jamais oublié d’où il venait : au jour de sa mort, il laisse suffisamment d’oeuvres dans son atelier pour qu’un musée entier à son nom voit le jour dans sa cité natale, à Barletta, là où, enfant, au lieu d’étudier, il fuyait dans la campagne et dessinait, rêvant d’un ville nommée Paris.