Doté d’une érudition vertigineuse, Pierre Rainero nous confie ses inclinations artistiques et nous dévoile son rôle dans l’image et la création au sein de la légendaire Maison de la rue de la Paix.

Par quel chemin êtes-vous arrivé jusqu’à la Maison Cartier ?

J’ai d’abord suivi un cursus très français en passant par les classes préparatoires aux concours des grandes écoles, au terme desquelles j’ai intégré HEC. Mais je dois avouer qu’autant mes années de préparation se sont avérées stimulantes intellectuellement et culturellement, autant j’ai été extrêmement déçu par les matières enseignées par l’école. J’ai en effet très vite compris que des disciplines comme la fiscalité, le management, la comptabilité ou l’informatique n’étaient pas complètement mon destin… Je suis par ailleurs issu d’une dynastie d’architectes du côté de mon père, et d’une famille de propriétaires terriens du côté de ma mère. J’étais donc par nature très éloigné du monde de l’entreprise. Pour résumer, je savais davantage ce que je ne voulais pas faire, que ce que je voulais faire.

Ma seule décision significative a été de m’inscrire à l’École du Louvre pour y suivre les cours de la fondation Rachel Boyer. Les locaux d’HEC étant situés à Jouy-en-Josas, la difficulté principale était de rejoindre Paris. Nous louions alors un minibus avec un groupe d’amis qui suivaient, quant à eux, des cours à Sciences Po, avec la seule contrainte de se retrouver avant minuit Place de l’Étoile pour rentrer à Jouy-en-Josas !

Parallèlement, j’étais un « avide » visiteur d’expositions. Je me souviens tout particulièrement de celle consacrée à Chardin au Grand-Palais. Comme mes moyens d’étudiant ne me permettaient pas d’acheter les catalogues, je me contentais d’acquérir les « petits journaux des grandes expositions », dont j’ai conservé jusqu’à nos jours certains exemplaires. À HEC, j’ai tout de même pu m’inscrire au cours d’art contemporain donné par Daniel Abadie (qui fut successivement conservateur au Musée national d’Art moderne à Paris, puis directeur du Jeu de Paume). Des années plus tard, j’ai pu en rediscuter avec lui. C’était tout un monde…

Comment glissez-vous ensuite vers le monde de l’entreprise ?

Par refus des autres disciplines, mes centres d’intérêt se sont portés naturellement vers le marketing, la communication et la publicité. Au terme de différents stages (dont un effectué au Brésil qui m’a permis d’apprendre le portugais), j’ai intégré la grande entreprise américaine Ogilvy (qui doit son nom à l’un des plus illustres fondateurs de la publicité américaine). Parallèlement, j’ai effectué mon service militaire dans l’armée et suis devenu officier de marine. J’ai alors passé le brevet d’interprète et suis devenu en 1980 adjoint de l’attaché naval à l’ambassade de France à Lisbonne. Et c’est là que je me suis aperçu que je parlais le portugais avec un très fort accent brésilien !

De mes années de formation dans un agence de publicité, j’ai surtout retenu et apprécié la dimension socio-anthropologique. J’étais alors un amateur de la pensée de Gilles Deleuze, dont j’avais beaucoup aimé l’étude sur Marcel Proust et les signes. J’étais également fasciné par les romans de Nathalie Sarraute. L’un de mes rêves littéraires aurait été de marier Proust à Sarraute !

Mais c’était aussi des grandes années de travail et de stress. Les notions de service et d’efficacité se sont imprimées profondément en moi. Je commençais cependant à éprouver une sorte de frustration. J’avais soif d’ailleurs. C’est alors que Cartier, par le biais d’un chasseur de têtes, me contacte et me propose un poste à la direction de la publicité à l’international…

Quelle image aviez-vous alors de la Maison Cartier ?

Très honnêtement, c’était un univers très éloigné de moi. L’univers du luxe avait alors une image assez poussiéreuse. Peu de temps auparavant le Président Georges Pompidou formulait le souhait que la France investisse davantage dans l’industrie lourde et la technologie plutôt que dans les parfums ! Paradoxalement, la France connaît dans les années quatre-vingts un renouveau total dans les arts décoratifs, qui me passionne littéralement. C’est le triomphe de Philippe Starck, du VIA (galerie dédiée à la valorisation de la création française) ou de Jean-Jacques Beinex. On valorise d’ailleurs davantage le design et l’édition, que la pièce unique.

Mais ce qui m’a séduit instinctivement, c’est l’idée que les grands noms du luxe étaient à l’époque les seuls à se confronter à un contexte international. Dans un même temps, je découvre peu à peu l’univers de Cartier et l’importance de sa collection patrimoniale – « La Collection », comme elle est qualifiée en interne – grâce à Éric Nussbaum qui en avait la charge. C’était alors la seule personne qui pouvait me parler de tous les aspects du métier : de sa passion pour les pierres et les dessins, jusqu’à la « chasse » aux belles pièces. Les années quatre-vingts voient aussi l’apparition des grandes ventes de Haute Joaillerie, dont celle, en 1987, de la duchesse de Windsor. Le public découvre alors avec passion la dimension artistique de la Haute Joaillerie. La même année, je quitte Paris et pars à Milan pour créer et occuper pendant trois ans le premier poste de Directeur Communication et Marketing d’une filiale Cartier.

Comment passez-vous alors du marketing à la création, de la communication aux expositions ?

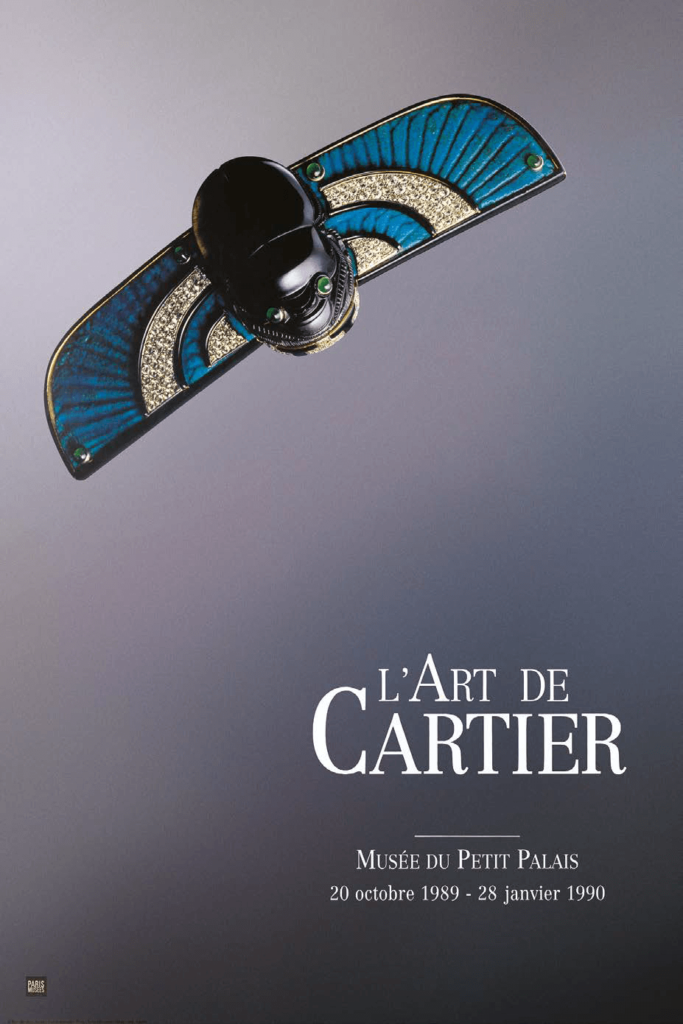

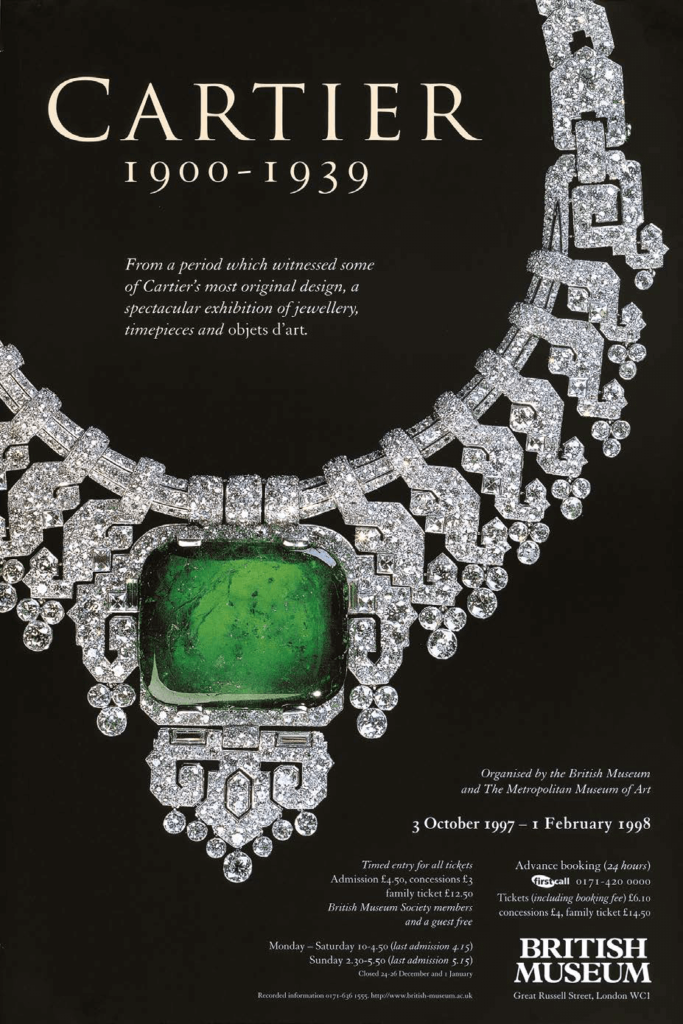

Dès mon retour à Paris, en 1991, Alain-Dominique Perrin me demande de travailler avec lui à la création. S’enchaînent par ailleurs les expositions Cartier à travers le monde, dont celle de Saint- Pétersbourg, au sein même de l’Ermitage, dans la salle du trône. En 1997, on s’apprête à célébrer les cent cinquante ans de la Maison par deux expositions majeures : l’une au British Museum, l’autre au Metropolitan Museum. J’assimile avec plaisir la rigueur scientifique et la méthodologie qui sont celles d’un historien de l’art. Je découvre cette nécessité impérieuse des mises en regard pour comprendre le contexte de création d’un objet, cette gymnastique intellectuelle consistant à se défier de ses a priori. Et cela nourrit en profondeur mon travail…

Vous semblez faire plusieurs métiers en un. Comment expliquez-vous cette double approche, qui consiste à marier le pragmatisme à l’esthétique ?

Le fait d’avoir entendu mon grand-père et mon père, qui étaient tous deux architectes en Algérie et en France, m’a certainement marqué inconsciemment. J’ai vécu dans leur système de valeurs sociales et esthétiques des années trente et cinquante où le progrès était vecteur de positif : des salles de bains accessibles au plus grand nombre, de belles voitures dont les carrosseries étaient de véritables oeuvres d’art.

Mais j’avoue être affecté moi-même d’un éclectisme pathologique en matière d’inclinations artistiques. Je nourris ainsi une véritable passion pour les pastellistes du XVIIIe siècle, dont j’apprécie la dimension psychologique et la délicatesse. C’est pour moi la quintessence de l’esprit et de l’élégance français. Cela ne m’empêche pas de m’intéresser aussi à l’abstraction. Le peintre Jean Hélion, par ses jeux d’équilibres et de compositions, est aussi un artiste que j’affectionne tout particulièrement. Les mots « équilibres » et « compositions » sont d’ailleurs deux termes que j’emploie très volontiers à propos des créations de Cartier.

Enfin, par mes grands-parents paternels, j’ai eu accès à une autre forme de patrimoine familial. Il m’est arrivé tout récemment de retourner l’une des chaises de l’appartement de ma mère, et d’y trouver l’estampille de Jacob ! Cet environnement a peutêtre influencé mon travail inconsciemment…

Comment définiriez-vous cet équilibre entre patrimoine et création ?

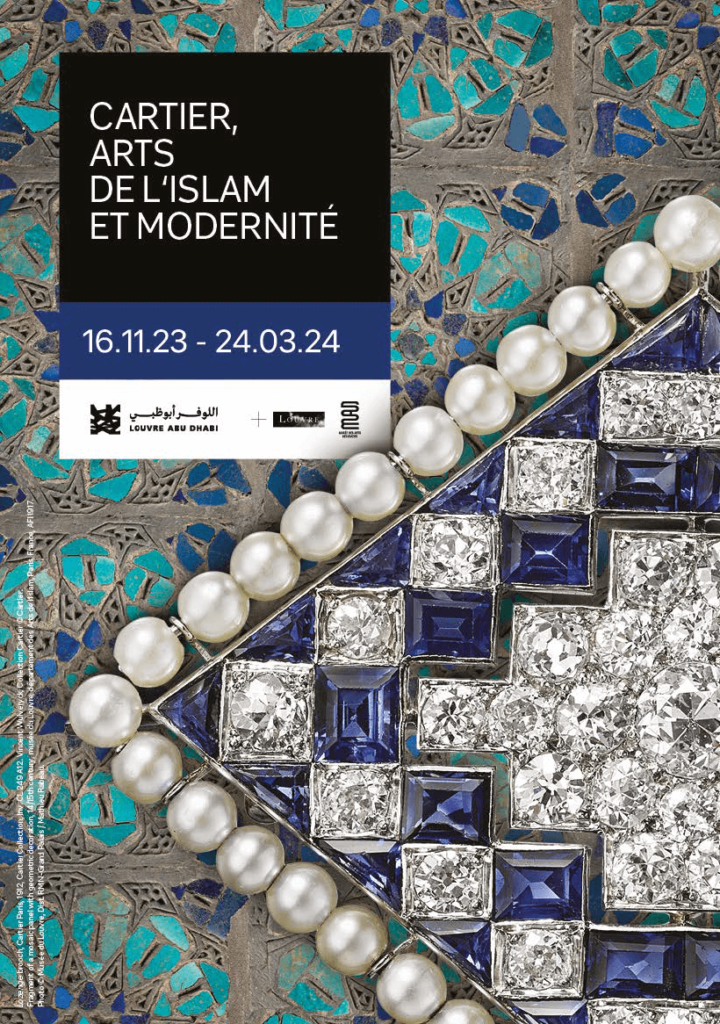

L’idée de filiation est quelque chose qui m’intéresse au plus haut point. Comprendre comment l’idée de beauté évolue, comment aller vers l’ailleurs sans se renier totalement sont des questionnements qui me passionnent. Le rôle des expositions, comme celle de « Cartier et les arts de l’Islam » qui se tient jusqu’en mars au Louvre Abu Dhabi, est fondamental en ce sens, car le regard des commissaires permet de décortiquer les processus créatifs, de dévoiler les sources d’inspiration et montrer les évolutions.

Dans un même temps, il ne faut jamais oublier combien la dimension humaine est essentielle. Je suis moi-même au coeur de ce processus créatif lorsque je suis en contact avec les créateurs des studios, les artisans. C’est ainsi que j’ai peu à peu compris qu’il fallait transformer le titre de directeur artistique que l’on voulait me donner en directeur du Style. Mon rôle est précisément de travailler avec les créateurs au nom d’une certaine vision du style.

Pourriez-vous justement préciser en quelques mots ce qui caractérise le « style Cartier » ?

Le style Cartier est avant tout un langage de formes, articulé autour d’une grammaire faite de principes fondateurs élaborés par Louis Cartier lui-même. Et c’est dans le même temps une langue vivante, qu’il ne faut pas enfermer dans une vision étroite.

L’un de ses principes fondateurs est, avant tout, le jeu avec la lumière, et ce à chaque étape de l’évolution stylistique et technique de la Maison. Dès 1898, Louis Cartier fait en effet plusieurs essais d’alliage du platine afin que le métal s’efface derrière les pierres, expérimente différentes tailles de diamants au sein d’une même pièce. L’utilisation du volume est également fondamentale, non seulement pour capter la lumière grâce à ces différents niveaux, mais pour conférer au bijou un supplément de sensualité. L’idée de dessiner par le vide est également très intéressante. Les motifs sont perçus grâce aux pierres et au vide autour d’eux. Enfin, le mouvement est un autre principe fondamental de la Maison.

Comment définiriez-vous votre rôle dans l’élaboration et la continuité de ce langage ?

Mon ambition est de proposer un Cartier d’aujourd’hui, une création résolument de notre temps, tout en l’inscrivant dans l’héritage défini par nos fondateurs. On se doit par exemple d’explorer une nouvelle géométrie, une nouvelle abstraction, un nouveau rapport de formes et de couleurs. Parmi les pièces dont je suis le plus fier, je pense, entre autres, à ce collier en diamants réalisé en 2016 dont l’asymétrie peut faire penser à un chaos organisé – alors même que son vocabulaire reprend la forme du triangle chère à la Maison et surtout la lumière, toujours la lumière.

Dans un tout autre registre – celui de la figuration –, l’idée était de pousser très loin le questionnement de la conception des formes, comme dans ce collier suggérant le pixellage de la peau d’un tigre. Bien sûr, tout repose sur le génie créatif des dessinateurs, il ne faut jamais l’oublier !

De même que Louis Cartier ouvrait sa bibliothèque à ses collaborateurs, comment stimulez- vous la création au sein des studios ?

J’aime employer un terme qui reflète bien la philosophie de Cartier : la gourmandise du monde. Nous sommes en effet gourmands de tous les exemples que le monde nous offre. Cela peut être la nature dans toutes ses composantes, flore et faune, mais aussi toutes les cultures et pas seulement artistiques, celles des formes du quotidien également.

Régulièrement, nous organisons des séminaires, des visites d’expositions ou de lieux, tel le château de Versailles, pour nourrir l’imaginaire de nos créateurs. Ainsi, nous sommes allés visiter dans son atelier le peintre Gérard Garouste. Nous avons vu également l’exposition « Picasso Primitif » au musée du quai Branly, ce qui s’est avéré passionnant pour les créateurs des studios qui ont vu comment un artiste faisait sien d’un corpus d’oeuvres pour en faire autre chose.

La vie et le mouvement semblent être les principes qui guident l’ensemble de la création chez Cartier. Pouvez-vous nous en expliquer la raison ?

La joaillerie, telle que nous la concevons, est née d’un immense paradoxe. On travaille avec des matériaux extrêmement solides, pierres et métal, et en même temps ces objets accompagnent la vie intime des femmes et des hommes. Cela implique de la souplesse, de la fluidité, de la lumière. On contribue à suggérer la vie par les objets mêmes. Chez Cartier, une fleur est toujours saisie en plein mouvement, ses pétales sont toujours dans un certain désordre, comme si un souffle les agitait. Nos animaux, eux aussi, ne sont jamais au repos. Lorsque l’on se plonge dans les scrapbooks des dessinateurs, il est amusant de constater que leurs sources d’inspiration peuvent être un saut à ski, le vol d’un oiseau, la course d’un fauve, et non pas forcément un bijou ou une oeuvre d’art comme on serait tentés de le croire…

Quel rapport entretenez-vous avec les artisans de la Maison ?

J’ai la chance de me rendre dans les ateliers une fois par semaine. Je rencontre d’abord les experts, qui ont la responsabilité de tout le processus d’élaboration de chaque pièce. Mais j’avoue que lorsque je vois un bijou passer entre les mains des joailliers, des sertisseurs, des polisseurs, des lapidaires ou des glypticiennes, je suis émerveillé. Davantage que du respect, c’est de l’admiration que je ressens devant leur passion, leur envie d’aller au-delà de ce qu’ils savent faire. Toute la dimension humaine surgit soudain. Je suis d’ailleurs frappé de constater combien ces artisans d’art entretiennent une relation à ces pièces qui leur est propre. Ils voient en elles des défis qui nous échappent. Il existe une sorte de lien maternel ou paternel entre l’artisan et l’objet qui sort de ses mains.

Quel rôle particulier joue la Collection au sein de la Maison ?

Je dois louer la vision qui a conduit à la création, en 1973, du premier département d’archives au sein de Cartier. L’idée était alors de rassembler tout ce qui documente la création, la production et la commercialisation des pièces de la Maison.

Dix ans plus tard, la Collection voit le jour afin d’illustrer le savoir-faire et l’évolution stylistique de la création. Elle est d’emblée pensée non pas comme un musée privé, mais bien plutôt comme un outil de partage à destination des institutions culturelles qui souhaitent emprunter des pièces pour illustrer une vision esthétique à travers leurs propres expositions. Cartier étant devenu la plus grande maison de joaillerie du monde, il lui incombe de protéger et de partager ce savoir avec le plus grand nombre.

Le rôle des livres est également essentiel à nos yeux. Deux approches peuvent cohabiter : celle, rigoureuse et scientifique, des historiens de l’art, ou celle, plus libre et sensible, des artistes comme Ettore Sottsass (Le design Cartier vu par Ettore Sottsass paru chez Skira en 2012). Outre la quarantaine de catalogues d’expositions déjà publiés, nous consacrons chaque année un ouvrage dédié aux collections de Haute Joaillerie, disponible en librairie. L’idée de la trace, là encore, est essentielle…

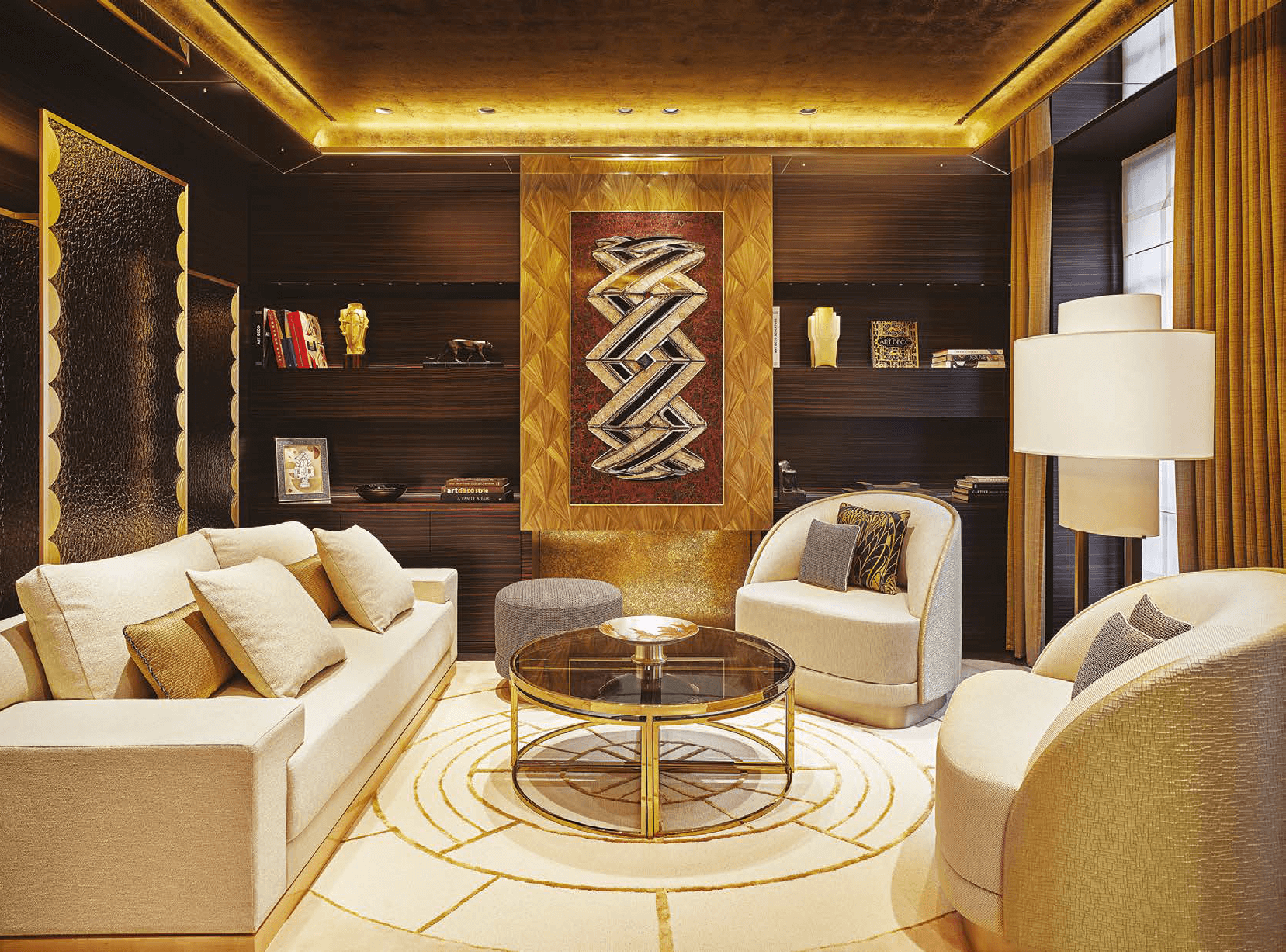

Les boutiques sont-elles aussi des espaces qui véhiculent la philosophie de Cartier ?

Chez Cartier, on peut passer plusieurs heures pour mesurer l’importance de son choix, comme on peut acheter très rapidement une pièce. Nos boutiques doivent donc retranscrire qui nous sommes sur le plan esthétique et en termes de valeurs. On s’adresse ainsi à des architectes ou à des artisans qui partagent notre point de vue sur la création et le bel objet.

Cela n’empêche pas pour autant nos boutiques d’être toutes différentes les unes des autres, que l’on soit à Paris, rue de la Paix, ou à Genève, Copenhague ou Sydney. Nous avons eu ainsi l’idée de faire appel à des maîtres d’art pour réaliser pour chacune d’entre elles des panneaux décoratifs qui exaltent des savoir-faire et stimulent l’intérêt pour le travail de la main. C’est une autre façon de pousser les techniques à un degré d’excellence et d’innovation inégalé…