Les Galeries de l’Accademia de Venise consacrent une exposition inédite aux liens féconds entre l’artisteaméricain et l’Italie, où il a séjourné et travaillé à deux reprises entre les années cinquante et soixante. Aux côtésde tableaux des années cinquante (dont ses célèbres Women) jusqu’aux années quatre-vingts et de dessins,le visiteur découvre également l’oeuvre sculptée du peintre, résultat direct de son dernier séjour romain.

Que fait Willem de Kooning aux Galeriesde l’Accademia à Venise, le musée deGiorgione, Titien, Tintoret et autresTiepolo ? Il est bien sûr d’usage, pendantla Biennale vénitienne, d’organiser de grandesexpositions d’art moderne et contemporain un peupartout dans la ville : palais, fondations, musées etmême églises, tous les lieux possibles et imaginablessont mis à contribution et on ne sait plus où donnerde la tête. Mais cette manifestation consacrée aupape de l’expressionnisme abstrait dans le saint dessaint des maîtres anciens de la Sérénissime pourraitapparaître comme un affront si ce n’est qu’il s’agitici de mettre en lumière le rôle que le Bel paese ajoué pour de Kooning. Un sujet qui est aussi unemanière, certainement, de ne pas trop brusquer lesmadones de Bellini et Véronèse.

Commençons du côté de la biographie : le lienavec l’Italie est constant pour l’artiste, puisque deKooning a participé à pas moins de six reprises àla Biennale de Venise, entre 1950 et 1988 – maissans jamais se rendre lui-même à la manifestation.Sa première participation à celle qui était alors leprincipal évènement international d’art contemporainintervient dès 1950. Cette date doit interpeller: de Kooning ne commence à faire de lapeinture son métier qu’en 1937 et sa première expositionpersonnelle n’a lieu qu’en 1948. Deuxans seulement après son premier solo show le voilàdonc, en gloire, sur les cimaises vénitiennes. C’estqu’à cette époque la machine de promotion del’art américain est déjà bien rodée. On cite toujoursla victoire de Rauschenberg à la Biennale de1964 comme le moment de bascule où New Yorkvola la place de capitale de l’art contemporain àParis. Mais le terrain de cette révolution de palaisfut activement préparé dès le lendemain de laDeuxième Guerre mondiale. Pour cette Biennalede 1950, ce n’est autre qu’Alfred Barr, le mythiquefondateur et premier directeur du MoMa, le plusancien musée d’art moderne au monde, qui sélectionnales oeuvres de trois participants américains :de Kooning s’y retrouva aux côtés de JacksonPollock et Arshile Gorky.

Malgré ses participations à la Biennale en 1950,1954 et 1956, Willem de Kooning ne découvrel’Italie qu’en 1959, alors qu’il est déjà un artiste célèbre.Cette année-là, il visite Venise et Rome enmoins d’une semaine mais la capitale italienne lefascine tellement qu’il y retourne très rapidement,s’y installant cette fois pendant quatre mois. Ceséjour romain revêt d’autant plus d’importancequand on sait qu’il s’agit du premier retour de l’artisteen Europe depuis qu’il l’avait quittée en 1926.

Car n’oublions pas que si de Kooning est l’un despeintres les plus américains qui soient, c’est aussiun Européen – un Néerlandais plus exactement.Né à Rotterdam en 1904, il n’émigre aux États-Unis qu’à l’âge de vingt-deux ans – contrairementà un Rothko, par exemple, qui arrive en Amériqueen 1913 dès l’âge de dix ans et n’est jamais retournédans la Lettonie pogromiste qui a poussé sesparents à s’enfuir.

La réaction de Willem de Kooning à la découvertede la Cité éternelle est révélatrice du chocqu’il ressent. Alors qu’on parle toujours de l’écrasanteprésence de New York avec ses buildings hautsde plus cent mètres et de comment, en comparaison,les villes d’Europe paraissent être des villagesaux yeux des Américains, le peintre décrit la sensationinverse : « New York, qui m’avait paru si grandiose,me semblait étroit après Rome. » De l’Italie,d’après son épouse, c’est en fait surtout sa capitalequ’il apprécie et c’est d’ailleurs à nouveau à Romequ’il passe le plus clair de son temps lors de son deuxièmeséjour italien, qui intervient dix ans après lepremier, en 1969, alors qu’il est invité à exposer sesdessins au Festival des Deux mondes, à Spolète.

À Rome, en 1959, de Kooning croise Afro, unpeintre italien abstrait aujourd’hui un peu oubliémais qui, à l’époque, tenait le haut du pavéet exposait souvent aux États-Unis. Celui-ci luiprête un atelier dans la mythique via Margutta, repèredes artistes à Rome comme pouvaient l’êtreMontparnasse ou Montmartre à Paris. N’ayantpas de toiles à disposition, de Kooning travaille sur de grandes feuilles de marque Fabriano, produisantavec du vernis mélangé à de la pierre poncebroyée des dessins noirs jouant avec la réserve dupapier. Ces compositions abstraites font penser àFranz Kline, voire aux brous de noix de Soulages.Ce sont des oeuvres rapidement exécutées, gestuelleset éclaboussées mais aux formes pleines etallusives, qui visent juste.

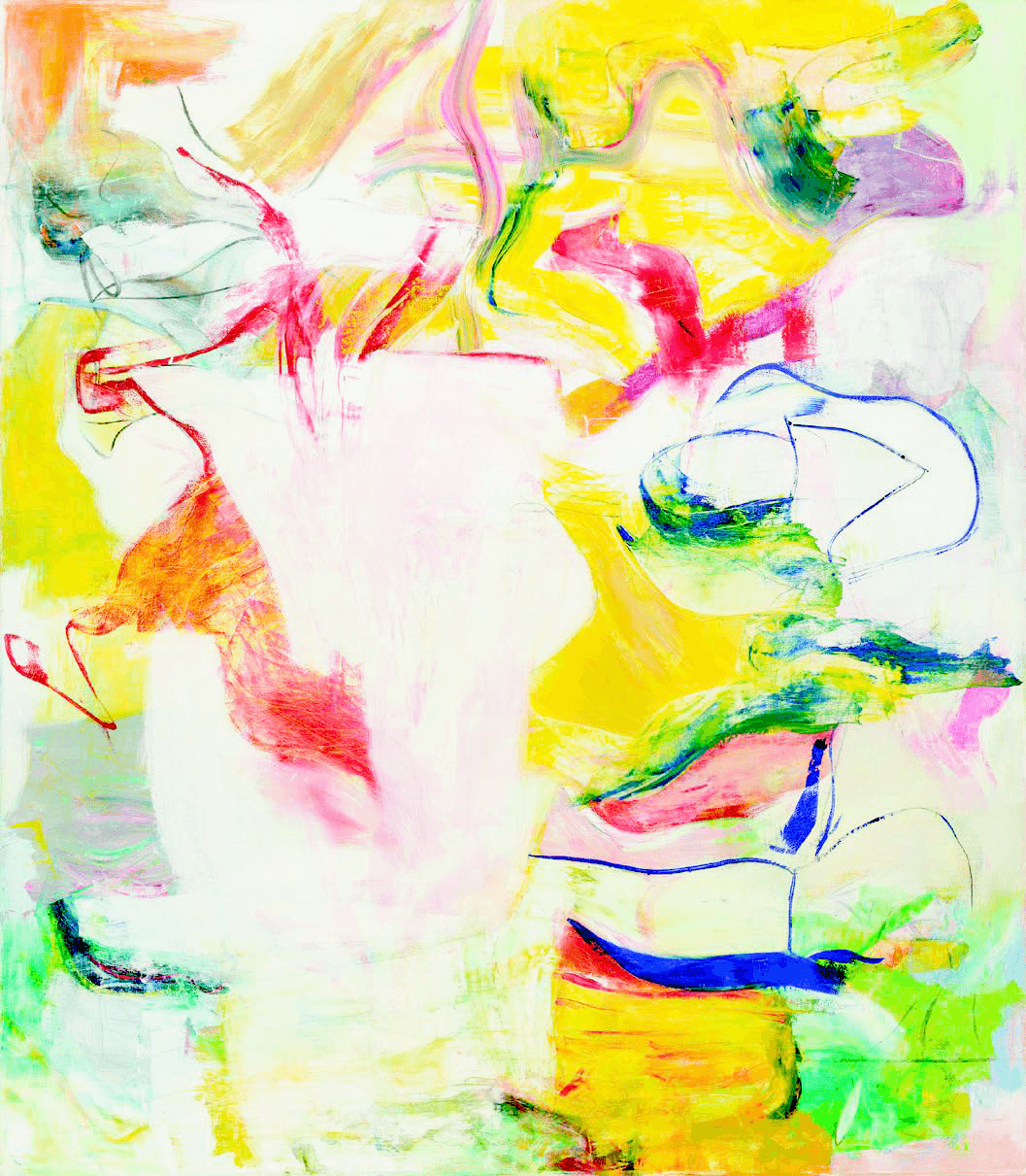

Finalement, de Kooning n’exécute pas de toiles enItalie mais repart des images et des idées plein latête. Il déclare que ses dessins noir et blanc faitsà Rome sont « une préparation pour de nouvellespeintures où je voudrais faire “tout” : la réalité naturelleet le geste abstrait, mes sens d’homme etmes pensées ». Vaste programme. Qu’en est-il ?Dans les tableaux postérieurs à son retour d’Italie,sans qu’il y ait de rupture nette, on perçoit cependantune nouvelle place donnée à la conjugaisonde la lumière, de la couleur et de l’espace, dans degrandes compositions jouant plus sur le plein et lafrontalité que sur l’expressivité brute et la confrontationdes formes.

Si lors de son premier séjour, il s’essaie au dessingrand format au vernis noir, lors de sa deuxièmevenue à Rome, en 1969, de Kooning expérimenteune autre technique pour lui nouvelle : la sculpture.Gardons-nous cependant d’emblée de penserque la découverte de cet art est due à la rencontreavec Michel-Ange, Le Bernin ou la statuaire antiquedu Capitole. Comme souvent dans la vie desartistes, c’est en réalité le hasard d’une rencontrequi pousse l’Américain sur cette voie. À Rome, deKooning tombe sur un vieil ami, le sculpteur HerzlEmanuel. Avec ses encouragements et un peu d’argile,il façonne rapidement treize statuettes, qui neseront fondues en bronze qu’après son départ deRome et expédiées aux États-Unis. De son propreaveu, l’artiste ne consacra pas beaucoup de tempsà leur création, ajoutant qu’il les avait pratiquement« pétries » plus que sculptées, comme s’ils’agissait de pâte à pain. Ces bronzes, dont certainsont été édités en grandes dimensions plustard, ressemblent à l’empilement brut de mottesd’argiles les unes sur les autres. En résultent des figureshumanoïdes à l’aspect boueux et vague qui,si elles rappellent le principe de ses Women, exposéesà leurs côtés – des êtres en tension permanenteentre figuratif et abstrait, n’en ont pas laforce plastique ni la beauté. L’exposition montrede nombreux exemples de statues et statuettes detoutes les dimensions, puisque l’artiste continua àpratiquer la sculpture après son retour de Rome –notamment encouragé par Henry Moore. Les plusréussies ne sont finalement pas ces formes humanoïdesen ronde-bosse un peu gauches mais plutôtquelques petits visages, à peine esquissés, posésou bien accrochés au mur tels des bas-reliefs. Laforme d’un nez, d’une bouche, d’un oeil s’y distingue à peine des plis et replis organiques de lamasse rapidement modelée. Tout est dans la suggestion,le mouvement et une tension bien sentie– comme dans les tableaux de l’artiste de cetteépoque. Et là, pour une fois, face à ces oeuvres, onpense aux maîtres italiens que l’artiste a dû voir àRome, on pense aux mascarons maniéristes de laRenaissance et aux monstres de pierre sculptée desfameux jardins de Bomarzo.

L’artiste, plutôt cultivé, ne faisait d’ailleurs pas mystèrede son fort intérêt pour l’art ancien – en réalitétout l’art ancien, pas seulement celui d’Italie – et cetintérêt précédait d’ailleurs ses séjours dans la péninsule.Il a cependant décrit l’impression que provoquasur lui la visite des dizaines d’églises de Rome,avec leur chapelet de coupoles peintes à fresque etde tableaux de maîtres enchâssés dans les autels baroquesen marbres polychromes : « Je me souviensde tout comme à demi-suspendu et projeté dansl’espace. Les peintures apparaissent justes depuisn’importe quel angle on choisit pour les regarder.Le vrai secret est de se libérer de la gravité. » Partantde cette citation, l’exposition, après avoir montré sesdessins réalisés pour le Festival de Spolète, s’achèvesur une salle regroupant de fort belles toiles des annéesquatre-vingts mais qui, peintes plus de dix ansaprès son dernier voyage à Rome, n’ont pas grandchose à voir avec l’expérience italienne de l’artiste.Linéaires et ondulatoires tout en parvenant à resterexpressives, elles transmettent la sensation d’une assuranceet d’un sentiment de plénitude chez l’artiste,d’une joie et presque d’une facilité de peindre.Une sprezzatura que les organisateurs de l’expositions’empressent d’identifier comme italienne, enle comparant à Titien, qui à la fin de sa vie, libéréde toute contrainte, se mit à peindre de manièredébridée et gestuelle, à contre-courant des attentesde l’époque. La prudence invite plutôt à voir danscette cette qualité de certains grands artistes arrivésau sommet de leur art au soir de leur vie la maîtrisede leur moyen d’expression après des annéesde travail acharné et de remises en question permanentes,alors qu’ils n’ont plus rien à prouver : uneespèce d’artiste à laquelle de Kooning, grand travailleur,sans cesse en quête de renouveau, appartenaitassurément, à l’instar de Titien mais aussi deRembrandt, Goya ou Picasso.

Pour de Kooning, qui avait coutume de s’écrier« trop facile » quand ses tableaux étaient loués parla critique, l’Italie a justement constitué cette parenthèse,utile et nécessaire afin de se couper del’intensité du microcosme new-yorkais, faire tabularasa et, l’esprit enfin libéré, orienter son oeuvrevers de nouveaux horizons. Le pays de Léonardet Michel-Ange a été pour lui, comme il l’a été etcontinue de l’être pour bien des artistes, ce paradisterrestre permettant de s’extraire du bruit dumonde – afin de mieux s’y attaquer.