À Venise, une splendide exposition célèbre le regard de l’artiste américain, qui photographia les corps et les visages tels des objets de design parfaits.

A partir du 10 avril se raconte à Venise, sur l’île de San Giorgio Maggiore, l’his- toire d’un explorateur qui vogua toute sa vie vers le continent de la perfection, avant d’être emporté par l’injuste châtiment du désir. Mapplethorpe avait tout pour devenir un créateur radical, né juste après la Seconde Guerre – entre six frères et sœurs – au sein d’une famille catholique anglo-irlandaise, à quelques encâblures de New York. Car dès l’origine, le petit Robert est différent des autres. Il n’aime pas jouer. Il scrute les fleurs, le ciel, le vide. Il est si entouré, pourtant si seul. Il souffre. Ce n’est pas une douleur clas- sique. C’est le réel qui vacille. Il faut s’échapper. Le garçon est doué pour le dessin ; plus largement l’image. Arrivé à New York, une première épreuve se présente à lui : résister au destin choisi par son père. Refuser de se compromettre dans l’illustra- tion publicitaire. Renoncer à la décoration.

À partir de là, c’est l’histoire d’un enfant qui a choisi de renaître. Le cannabis et le LSD réparent le réel vacillant. Une autre famille se forme, qui remplace la précédente. Les drogues ont un défaut : leur effet tem- poraire. Les arts ont une qualité: ils sont immuables. La photo va plus vite que le dessin. Un doigt presse le déclencheur, et l’image surgit en quelques instants. Baguette magique des impatients.

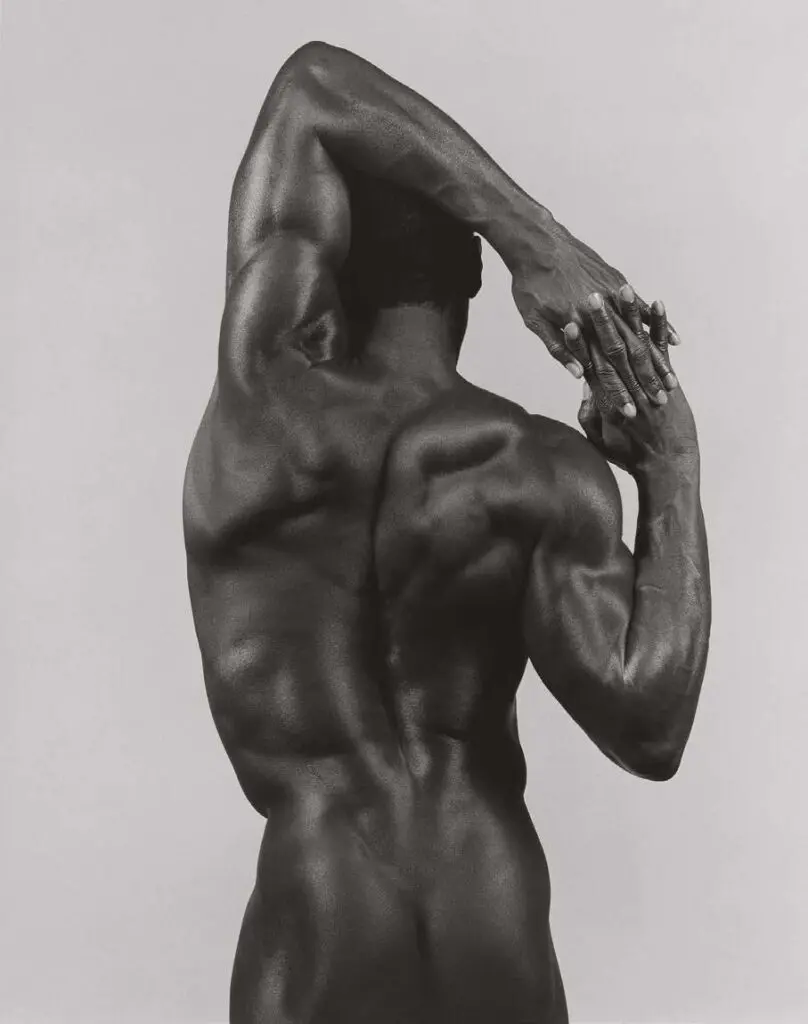

C’est l’histoire d’un corps qui s’interroge. Robert a aimé une femme – mais il désire les hommes. Dans les journaux grand public, on parle de libération sexuelle. Dans les journaux underground, on parle de liberté. Le sida ne veut encore rien dire. Le plaisir s’assombrit. La photographie plonge dans les backrooms SM. L’artiste documente cet uni- vers. Prévient : « Je n’aime pas l’adjectif choquant. » Ajoute : « J’ai ressenti l’obligation de prendre ces photos. » Mais dès la fin des années soixante-dix, il range son polaroïd. Le développement du film inaugure un nouveau rapport au temps. Robert était voyeur – il devient sculpteur.

C’est l’histoire d’une conquête. Mapplethorpe, mort si jeune, ne photographiera qu’une vingtaine d’années, dans un élan constant vers l’idéal. Il rit de ses manies : « Je ne cours pas après l’imper- fection. » Ses clichés gagnent en précision, lâchant les coulisses en clair-obscur d’une intimité sexuelle – bientôt exaltée par Nan Goldin – pour la géo- métrie d’une chair calibrée au millimètre, jusqu’à la fascination pour ce qui se déroberait presque au vivant (les fleurs), et au temps (les statues). Comment expliquer la quête de cette indéfectible charpente, accentuée par la symétrie du format carré, et la monochromie de quasiment toutes ses créations ? Robert court après l’image absolue comme Nicolas Flamel après la pierre philoso- phale. Et organise scrupuleusement les modalités de son avènement.

C’est autour de cet axe que s’esquisse l’exposition Le forme del classico – riche de plus de deux cents œuvres parfois inédites, d’une finition inouïe. Car dès les années quatre-vingts, l’artiste dépouille ses décors, s’obsédant pour la lumière. Ses modèles se plaignent de la chaleur dans le studio. Seule compte l’image. Le raffinement des sujets va croissant : aux amis touchants (Patti Smith, Bob Wilson, Keith Haring, Philip Glass, Sunsan Sontag), Robert substitue les plastiques surnaturelles du bodybuil- ding (Lisa Lyon), la souplesse des athlètes, et la puissance allégorique des stars (Warhol, Isabella Rossellini, Iggy Pop, Yoko Ono, Grace Jones). « La photographie, note-t-il, est une manière très rapide de faire de la sculpture ». Qui s’arrêterait en si bon chemin ? Peu à peu, Mapplethorpe négligera l’hu- main au profit des orchidées, jurant préférer « les images de fleurs aux fleurs elles-mêmes ».

De tous les faciès immortalisés par cette icône de la vie new-yorkaise, s’il ne fallait en garder qu’un, nous retiendrons le sien. Bouleversants autopor- traits, si lourds d’inquiétude, du seul être impos- sible à aimer – jusqu’à cette vanité de l’artiste aux joues creusées, enserrant un crâne vissé sur une canne, et se sentant encore coupable, à n’en pas douter, « pour les fleurs parfaites qui meurent devant [lui] ».