La peintre au visage sévère, qui fut l’icône de Montmartre et la mère d’Utrillo, montre à Pompidou l’âpreté de sa palette.

J’ai une grand-tante encore de ce monde, pourvu que ça dure, qui me racontait récemment cette anecdote : alors qu’elle avait douze ans – nous étions dans les années quarante, à Paris –, sa robe de chambre s’était coincée dans un radiateur à gaz, et avait pris feu, lui brûlant une grande partie du flanc gauche. Le médecin qui l’avait soignée lui avait lâché, non sans humour : « Vous pouvez faire un trait sur une carrière de danseuse nue. » La grande peintre Suzanne Valadon, elle, ne fit pas un trait sur le nu: après une chute de cheval à dix-sept ans, elle l’embrassa. Elle posa nue. Pour Puvis de Chavannes, pour Toulouse-Lautrec, pour Renoir – un autre Limousin. Jusqu’au jour où elle voulut passer de l’autre côté du chevalet ; c’est cette bascule du posé au pinceau que documente l’actuelle exposition au Centre Pompidou, à Paris – celle d’une artiste à cheval (décidément) entre XIXe et XXe siècle, qui traversa autant qu’elle irrigua les courants d’art de son temps.

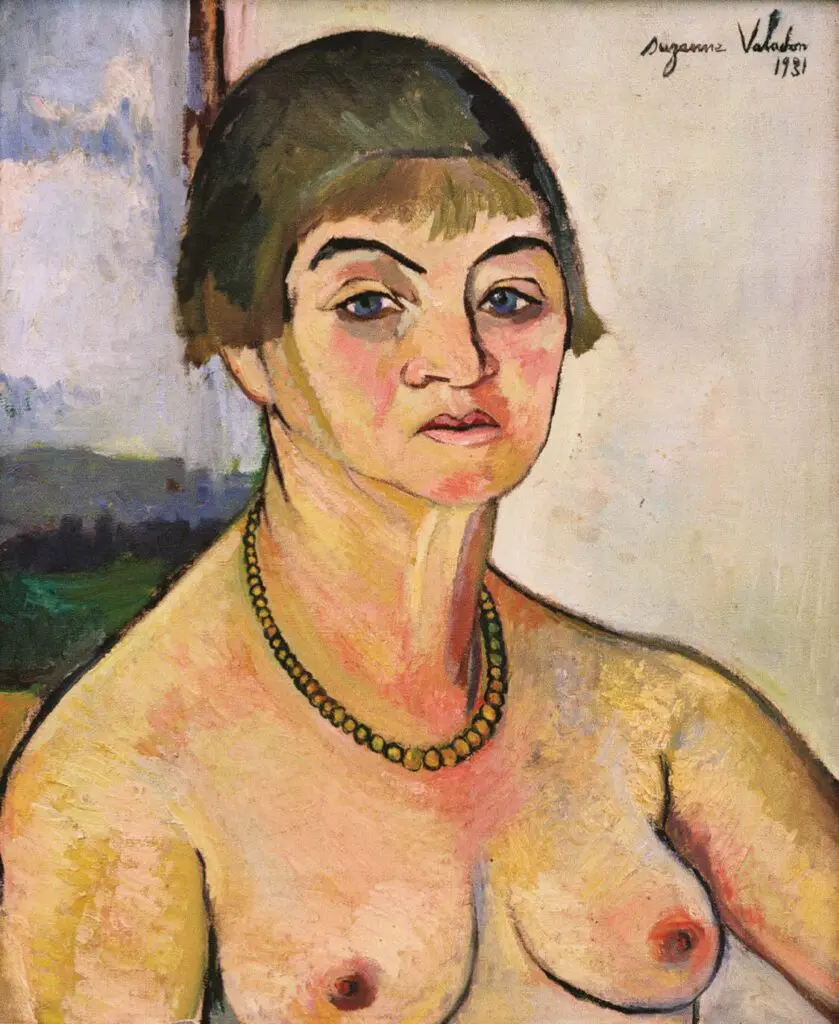

D’abord, Suzanne Valadon ne s’appelle pas Suzanne, mais Marie-Clémentine Valadon. Arrivée à Paris à cinq ans, en 1870 (pas le meilleur moment pour débarquer dans la capitale), la Limousine se rêve écuyère, trapéziste… Ce changement de nom traduit un changement de vie. Après la chute. Il faut se relever, être quelqu’un d’autre. Mais sans changer de visage. Et quand elle se peint, c’est sans se flatter. Ce ne sont pas nos jolis selfies arrangés à coups de filtres Instagram. Les traits de Valadon sont âpres, durs, pour reprendre des mots que Degas emploiera bien vite à son sujet. Ses narines sont un peu retroussées comme dans l’expression du dédain ; mais elle est ainsi faite. On dirait parfois que ce qui sort de notre bouche est moins dû à nos conceptions qu’à la conformation de cette dernière. Et l’on voit vite – comme dans son tardif Autoportrait aux seins nus de 1931 – que Valadon n’est pas taillée pour débiter des coquetteries ; c’est une affaire de sang, de race. « Il faut être dur avec soi, se regarder en face », écrit-elle : sévérité bien ordonnée commence par soi-même. Toulouse Lautrec lui donne ce nom de Suzanne, par allusion à l’épisode de la Bible où une jeune femme nue est reluquée par des vieillards.

Ce qui saute d’abord aux yeux, dans sa manière, c’est le cerne noir. Pas celui qui souligne l’œil – encore que, cela pourrait, Valadon creuse bien le sillon des rides de sa propre mère avec une cruauté que permet seule la perspective d’un héritage rikiki –, mais celui qui entoure les personnages. À rebours de la manière impressionniste, où la couleur prime le trait, elle est plutôt apparentée visuellement (quoique la technique soit différente) au japonisme d’un Henri Rivière, avec ses gravures et estampes de Paris, ou de la Bretagne – le « Japon du pauvre », selon un contemporain. Voyez par exemple l’impressionnante Chambre bleue, de 1923, qui accueille le visiteur lascivement : ce cerne noir, ce sens du trait qui n’est pas sans rappeler la future ligne claire en bande dessinée, fait ressortir le personnage du tableau, crée un effet de relief. Valadon était une dessinatrice hors pair : il n’est que de voir ses portraits de son fils. (Sa naissance est contemporaine de sa première œuvre, un autoportrait au pastel : une création et une procréation simultanées.) Là, elle est à son meilleur ; la pointe sèche restitue à merveille le dégingandé du pré-ado, comme la forme incroyable, presque inhumaine, d’une épaule de jeune femme appuyée sur un fauteuil, de dos.

Elle aurait eu une relation avec Erik Satie et il est vrai que les Gymnopédies feraient une BO idoine à ses natures mortes et mélancoliques. La mélancolie d’une Montmartroise qui pose à droite et à gauche. Si « La Bohème » d’Aznavour a une inspiration réelle, c’est bien elle. Elle tire le diable par la queue, donne le nom d’Utrillo à son fils Maurice – aujourd’hui enterré dans le trop méconnu cimetière Saint-Vincent de Montmartre –, qui est celui d’un ingénieur catalan qui n’était peut-être pas le père du bébé. C’est Toulouse-Lautrec encore, rencontré à Montmartre, qui fait d’elle l’élève de Degas, autant que sa propre maîtresse. Dès lors, c’est une irrésistible ascension par l’art, qui la sort peu à peu de la misère, de la couture, de la blanchisserie et du petit négoce de son enfance. Elle fait un bon mariage, avec l’agent de change Paul Mousis, s’installe rue Cortot, tout en haut de la butte Montmartre ; elle pourra même à la fin de sa vie, en 1923, acheter le château de Saint-Bernard au nord de Lyon, pour y installer la cure de désintox de son peintre de fils. Quand arrive la reconnaissance, c’est pour un artiste un événement à double tranchant, car il n’est plus en devenir, et l’entonnoir des possibles rétrécit devant soi. Changer et prendre le risque de décevoir, ou bien exécuter le programme ?

C’est un fait qu’elle explore plusieurs techniques, notamment les nuances arc-en-ciel de la peinture à l’huile, étonnamment moderne. Sa Jeune fille fai- sant du crochet est un modèle du genre. La lumière est véritablement réinventée par son œil. Ses na- tures mortes valent aussi le détour, notamment parce qu’elle y montre un sens de la couleur au- delà de son art du trait. Prenez par exemple ce vio- lon négligemment dévoilé par son étui ouvert : chaque couleur ici a une saveur. Quant à un pois- son sur une assiette, il est faussement figuratif, on est presque dans le cubisme, avec son air de plâtre comme le trophée de pêche dans le roman de Jerome K. Jerome, Trois hommes dans un bateau.

Quand on monte l’escalator iconique du centre Pompidou pour arriver au sixième étage où a lieu l’exposition, on peut embrasser Paris d’un coup d’œil, et voir au loin le galion intimi- dant de Montmartre. Que reste-t-il de la Butte des artistes ? Un simulacre au sein duquel surgissent parfois des éclats de réel ? Comme ces caricaturistes poursuivant les touristes pour leur arracher, avec leur consentement, un portrait grimaçant ? Ou de véritables écrivains habitant audessus des Abbesses ? Ces rues ont été le théâtre d’une quête effrénée de l’absolu de l’art. Utrillo en a fixé les images. Quant à Valadon, partie de sa Haute Vienne, elle est devenue le visage de Montmartre – jusqu’à donner son nom à la place où l’on attend, entre les touristes, le funiculaire. Quelle force propulsive a-t-elle bien pu trouver dans ce berceau lointain ? Comme disait Pierre Desproges, dans un de ses moments les plus énigmatiques : « Il faut avoir souffert à Limoges pour comprendre. »