Une exposition zoome sur les années 30 de Matisse, un renouveau pour ce faux austère.

On sous-estime l’influence de l’appendicite sur l’art du xxe siècle. C’est une crise d’appendicite qui valut – pour le consoler – un appareil-photo comme cadeau au futur grand photographe Erwin Blumenfeld, à dix ans. C’est encore une appendicite qui fit d’Henri Matisse, jeune clerc de notaire de vingt ans né au Cateau-Cambrésis dans le nord de la France, un des peintres les plus célèbres et les plus commentés du siècle dernier. Alité, il reçut alors par sa mère, peintre amateur, une première boîte de couleurs, dont il usa ; le reste fait partie de l’histoire de la peinture. Bien sûr, le génie n’a pas une cause unique ; il serait reproductible mécaniquement. Et il ne suffit pas de se faire offrir une boîte de couleurs ou d’avoir l’appendicite pour devenir un maître.

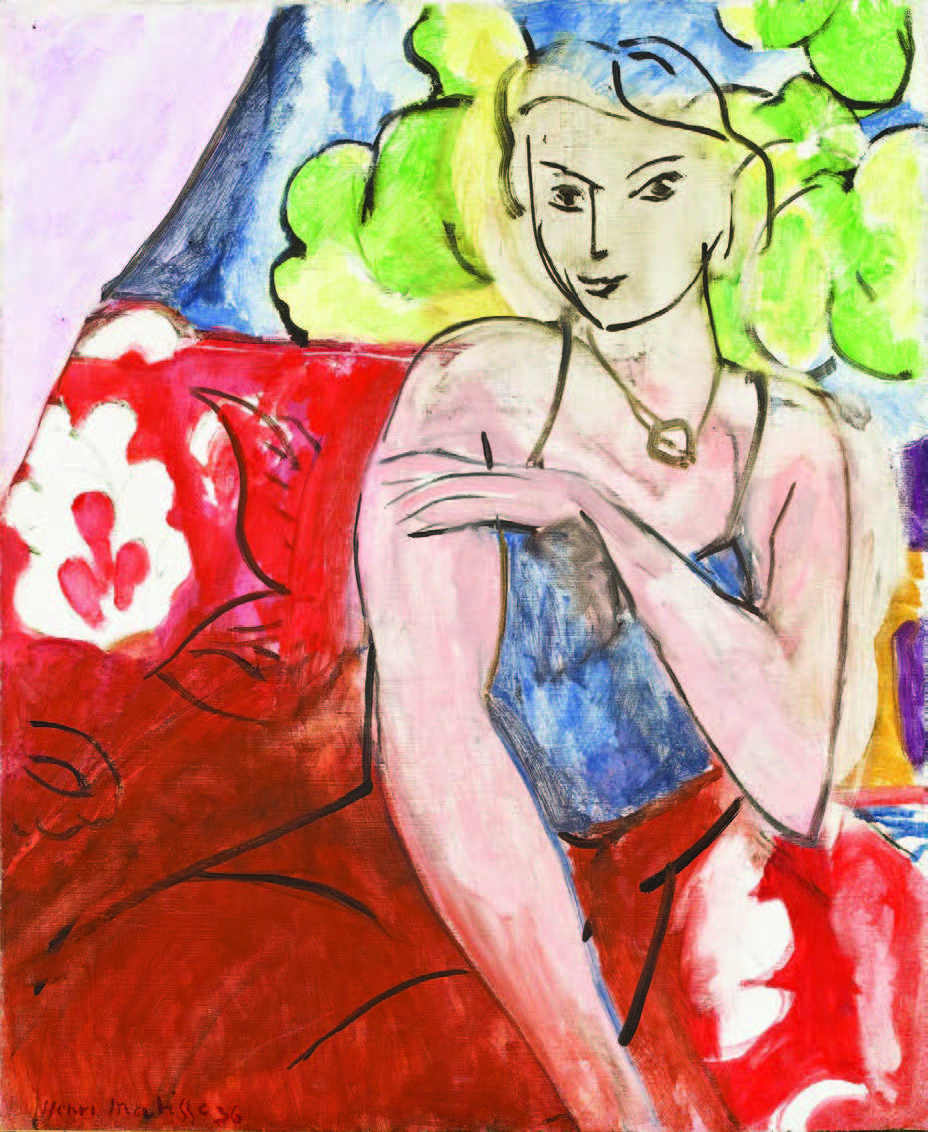

Cet homme à l’apparence austère, qui traversa les trois grandes guerres françaises (la franco-prussienne et les deux mondiales), et que la compagne de Picasso, Fernande Olivier – sans parti pris évidemment –, qualifia de « docte et professoral », fut dans ses œuvres un charnel extraordinaire, un fou de couleurs vives, comme si l’œuvre était la chambre de compensation de la vie, un caisson hyperbare, un vase communiquant. Cette explosion de couleurs (la boîte initiale était en fait de Pandore) était marquée historiquement : elle représentait ce moment où, après un léger différé comme on en trouve souvent dans l’histoire de l’art, la peinture avait admis l’existence de la photographie, et reconnu une concurrence. Puisque c’est comme ça, dirent les peintres (coutumiers de ce type d’exclamations), puisque vous souhaitez marcher sur nos plates-bandes en imitant le réel à la perfection, nous allons vous montrer que la peinture n’est pas un art de copiste ou de perroquet, mais de création pure, et regardez d’ailleurs toutes nos couleurs, dont vous êtes bien incapables avec vos mornes daguerréotypes. Résultat : le fauvisme. Avec comme tête d’affiche : Matisse.

On attribue à Verlaine cette phrase : « Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations. Judas, par exemple, avait des amis irréprochables. » C’est amusant, mais inexact : dans l’histoire de l’art, on peut se faire une bonne idée de quelqu’un à partir de ses fréquentations. Jugez seulement : Matisse rencontre Albert Marquet aux Arts déco, s’inscrit à l’École des Beaux-Arts dans l’atelier de Gustave Moreau, a pour condisciple Georges Rouault, se lie à Puvis de Chavannes, à Rodin et Pissarro. Et il n’a pas encore trente ans. Dans ce monde-là, un carnet d’adresses vaut bien un curriculum-vitae. On se façonne au contact des autres ; comme le bateau breton, chez Alain, est façonné par la mer ; ceux qui ne sont pas bien dessinés coulent au fond de la mer, il faut copier ceux qui reviennent.

Depuis le début du mois de mars, Matisse s’expose à l’Orangerie, dans le jardin des Tuileries à Paris. Le musée ne s’en cache pas : « les expositions sur Matisse sont foisonnantes ». L’enjeu, pour l’établissement, est de donner à re-voir ce peintre archiconnu. Cela passe bien sûr par le fait de nous montrer des œuvres, elles, méconnues. L’exposition se concentre sur les années 30 de Matisse, quand celui-ci quitte la France pour un voyage à Tahiti, voyage qui marque une pause nette dans sa création. Mais c’est s’écarter pour mieux revenir. Matisse, là-bas, emmagasine. « Je trouve tout merveilleux – paysages, arbres, fleurs et gens […]. Impossible de décrire tout ce que j’ai ressenti ici depuis mon arrivée… » écrit-il ainsi à sa femme Amélie Parayre. C’est cette décennie de profusion, pour un homme qui cherchait un nouveau souffle à soixante ans, qu’essaie de saisir l’exposition, une décennie prise entre cette épiphanie polynésienne – avec bien sûr Gauguin dans le rétroviseur – et la photo de l’artiste dans son atelier de la villa d’Alésia à Paris 14e, prise par Brassaï en 1939.

Plus d’une centaine d’œuvres sont présentées, dont 27 peintures, 34 arts graphiques (estampes et dessins), 14 sculptures, 4 objets d’art, 2 films et de nombreux prêts de la revue Cahiers d’Art : et justement, cette revue est au centre de l’exposition. Revue d’art « paraissant dix fois par an » comme le promet sa signature, elle a accompagné le renouvellement matissien des années 30, à la fois en célébrant ses œuvres passées – celles du fauvisme des débuts –, à la fois en lui offrant un espace de liberté pour enregistrer le bel aujourd’hui. Cette célébration visuelle – Matisse réalise plusieurs de ses couvertures – s’accompagne d’une célébration textuelle, car il n’y a pas de gloire sans son manteau de langage. Ainsi paraît en 1929 le texte de référence de Georges Duthuit sur le fauvisme. Matisse, comme le philosophe qui se retrouve après une longue errance « dans l’enclos des vérités premières » (Frédéric Verger, Arden), renoue avec ses danseuses chéries, celles qui l’ont rendu célèbre, dès 1906 avec La Joie de vivre. Le 27 septembre 1930, le collectionneur Albert C. Barnes commande à Matisse une grande décoration murale pour la salle principale de sa Fondation à Merion, près de Philadelphie : danseuses, encore – ou plutôt, à nouveau. On ne se débarrasse pas si facilement de ses premières amours.

D’ailleurs tout chez Matisse célèbre le corps, sa matérialité, ses innombrables qualités d’enchevêtrement, de souplesse. Le corps, son mouvement – qui obsédait déjà les maniéristes plusieurs siècles avant, Daniel Arasse le raconte bien –, mais aussi ses courbes, le corps abstrait de ses couleurs. Car Matisse dans les années 30 se consacre au dessin et à la gravure, ayant réglé son compte à la photographie (même si, ironiquement, il rapportera surtout des clichés de Tahiti). Il cherche une ligne mélodique, au détour d’un grand fusain. Un jeune dirait vulgairement que là, il s’éclate : il illustre Mallarmé, Ulysse de Joyce ; il marche là dans les pas de Picasso, illustrateur des Métamorphoses ovidiennes, qui peint les corps entremêlés comme dans un grand Tetris humain.

Les années 30 furent, pour Matisse, une possibilité de renaître, après un assèchement, une perte de « nécessité ». Or « une œuvre d’art est bonne qui naît de la nécessité », nous dit Rilke dans ses Lettres à un jeune poète. L’étonnant est que le grand voyage de Matisse ne l’ait pas tellement amené à changer sa manière, plutôt à retrouver la sienne, enfouie sous des sédiments de civilisation et d’usure. Son œil, peut-être étoupé par les ans, retrouve alors toute sa fraîcheur – en rentrant chez soi.