Après le Kunstforum de Vienne et le Gropius-Bau de Berlin, c’est au Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut de Lille métropole (tel est, hélas ! son titre officiel) d’accueillir la rétrospective organisée pour le centième anniversaire de Méret Oppenheim (1913-1985). La Suisse ne s’est associée à cet hommage que par le biais de Pro Helvetia et par des prêts. Beaucoup d’entre eux proviennent de Berne, où sont déposées de nombreuses œuvres ainsi que les archives de l’artiste.

La dernière rétrospective de la Kunsthalle de Berne, dirigée alors par Jean-Hubert Martin, remonte à 1984. Voyageant à Paris, Francfort, Berlin et Munich, elle avait fait oublier le scandale provoqué l’année précédente par l’installation de la Fontaine Méret Oppenheim sur la Waisenhausplatz, au cœur de la vieille ville. Des pétitions circulaient, exprimant l’indignation des passants qui exigeaient sa destruction. C’est que la démarche de Méret Oppenheim, jusqu’au bout, gardait son pouvoir de provocation, du moins aux yeux du public suisse, alors que les avant-gardes de l’entre-deux-guerres, auxquelles elle s’était mêlée, avaient été récupérées, depuis longtemps, par les musées du monde entier.

Meret Oppenheim. Retrospective

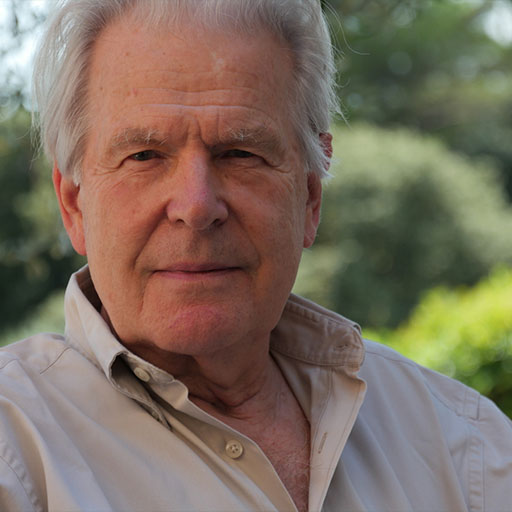

Après une enfance et une adolescence à la fois libre et protégée, vécue entre Delémont, Bâle et Steinen, dans le Bade-Wurtemberg, Méret Oppenheim, qui s’était liée avec Irène Zurkinden, de quelques années son aînée, suit celle-ci à Paris. Elle a dix-neuf ans et s’est déjà frottée à l’art et à la poésie au contact d’anciens dadaïstes comme Hugo Ball et Emmy Hennings, et d’Hermann Hesse, l’épisodique mari de sa grand-mère Lisa Wenger, rencontrés à la Casa Constanza, à Carona, village tessinois apprécié par les écrivains et les artistes dans les années trente. Suivant l’exemple de sa grand-mère, une des premières femmes ayant fait des études de peinture à l’Académie des beaux-arts de Düsseldorf et ardente féministe, elle s’inscrit à l’Académie de la Grande Chaumière. Parmi ses premières relations : Jean Arp, les frères Giacometti et bientôt Max Ernst. Sa beauté androgyne séduit Man Ray (ill.1) qui l’a immortalisée dès 1933 par la série devenue célèbre, Érotique voilée, dont certains clichés furent publiés dans le cinquième numéro de la plus somptueuse des revues surréalistes, Minotaure.

La même année 1933, Méret Oppenheim expose avec les surréalistes au Salon des Surindépendants. Elle fréquente assidûment les réunions du Café de la Place Blanche, présidées par André Breton. C’est ce dernier aussi qui semble avoir donné son titre au plus célèbre de ses objets, Le Déjeuner en fourrure, exposé en 1936 à l’ « Exposition surréaliste d’objets » de la galerie Charles Ratton, puis, la même année, à l’exposition du Museum of Modern Art de New York, « Fantastic Art, Dada, Surrealism ». C’est alors que l’œuvre fut acquise par Alfred H. Barr Jr. pour le MoMa. Méret Oppenheim venait de créer une des pièces les plus emblématiques du surréalisme.

Elle a souvent raconté la genèse de cette pièce : elle est au Café de Flore, avec Picasso et Dora Maar. Elle porte un bracelet qu’elle a conçu pour Elsa Schiaparelli, pour qui elle confectionnait alors des bijoux, un tube de métal recouvert de fourrure (ill. 2), un objet qui fait l’admiration de tous. Picasso lui suggère alors de recouvrir ainsi n’importe quoi. « Aussi bien cette assiette-ci que cette tasse-là ? » demande Méret. Le titre inventé par Breton résulte de la contraction de deux titres célèbres, Le Déjeuner sur l’herbe de Manet et La Vénus à la fourrure de Sacher-Masoch. « Moi, précise Méret, je ne cherchais pas si loin. J’avais donné comme titre : Assiette, tasse et cuiller recouvertes de fourrure. » Objet familier rendu inutilisable, objet déplaisant à connotation érotique, création absolue, Le Déjeuner en fourrure est la quintessence de l’objet surréaliste, tel qu’il a été célébré récemment au Centre Pompidou, dans une exposition conçue par Didier Ottinger (1) . En 1970, Méret Oppenheim réalisa un multiple, Souvenir du déjeuner en fourrure, une version kitsch renvoyant par dérision à la pièce de musée, faite avec de la fourrure d’imitation, ornée de faux edelweiss, recouverte d’une cloche à fromage. Cette prise de distance ironique est celle de Marcel Duchamp, inspirateur du mouvement surréaliste sans en être membre. C’est de lui, et de Picabia, que Méret Oppenheim est sans doute plus proche que de Breton.

Si elle participe aux expositions surréalistes de 1936, 1938, 1940, 1942, 1959 et 1965, elle n’en conserve pas moins son indépendance. Et son humour. Ainsi, Ma gouvernante, my nurse, mein Kindermädchen (1936), présentant deux chaussures blanches à talons comme une volaille rôtie, est à la fois un hommage ironique à sa gouvernante et à son amant passager Max Ernst, les souliers ayant appartenu à Marie-Berthe, l’épouse du peintre. De même, Le Couple (1956) (ill.3), accolant deux bottines par leurs pointes, ironise sur le fétichisme du corps féminin et la violence des rapports amoureux. Dans Bon appétit, Marcel (1964) (ill.4), elle se moque de la misogynie du joueur d’échecs passionné qu’était Marcel Duchamp, en soulignant le côté contraignant du jeu en même temps que sa dimension érotique, qui se retrouve dans les mœurs de table : une reine en pâte à pain dévoilant sa colonne vertébrale, celle d’une perdrix, est offerte à la consommation.

Meret Oppenheim. Retrospective

L’assimilation de l’amour à un repas cannibale est également à la base du Festin (1959), organisé d’abord à Berne avant d’être repris dans le cadre de la VIIIe Exposition inteRnatiOnale du Surréalisme (EROS) à la galerie Daniel Cordier, à Paris. Un repas est servi aux invités sur le corps d’une femme nue (ill.5). Ce fut un des premiers happenings organisé en Suisse et qui devait inspirer toute une génération de jeunes artistes, dont Pipilotti Rist. Méret Oppenheim avait alors quitté Paris pour s’installer à Bâle, puis à Berne, où grâce à l’arrivée d’Harald Szeemann à la tête de la Kunsthalle, une série d’expositions aussi innovantes que controversées furent organisées. Méret Oppenheim se retrouve ainsi au milieu des avant-gardes les plus variées, représentées par Walter de Maria, Bruce Nauman, Marion Merz, Dieter Roth, On Kawara, Pierre Klossowski, Carl André et beaucoup d’autres. Aussi la première rétrospective qu’organise le Moderna Museet de Stockholm en 1967 marque-t-elle le début de sa reconnaissance internationale.

Initiée très jeune à la psychanalyse de C.G.Jung, elle continue l’exploration de ses rêves qu’elle a commencé très tôt à consigner et dont elle a autorisé la publication posthume. Ainsi dans Fantôme (1959) (ill.6), dans Cuillère et pelle de cheminée pour cuisine de sorcière (1959) (ill.7) ou dans Le Miroir de Geneviève (1967) (ill. 8). Passant du dessin au tableau, de l’objet trouvé à l’objet transformé ou fabriqué, Méret Oppenheim crée un monde en perpétuelle transformation, refusant frontières et cloisonnement. Le spectateur passe ainsi de la réalité au rêve, du conte au mythe, de l’apparence à ce qu’elle cache, du masculin au féminin, de l’art à l’artisanat. Il n’y a pas d’époques dans l’œuvre de Méret Oppenheim. Les objets l’accompagnent tout au long de son parcours, tout comme les dessins oniriques ou les collages. Comme les bijoux dont elle était folle au point de vouloir transformer son propre corps en œuvre d’art. Elle n’aura cessé d’opposer au monde tel qu’il va – à sa violence, à sa brutalité, à sa misère, à ses contraintes – la liberté de son imagination, à la fois dans son œuvre et dans sa vie.

Nota Bene: Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, MERET OPPENHEIM.RÉTROSPECTIVE, Villeneuve d’Ascq, du 15 février au premier juin 2014.

1 Le Surréalisme et l’objet, du 30 octobre 2013 au 3 mars 2014 ; en guise de catalogue, Didier Ottinger a publié un excellent Dictionnaire de l’objet surréaliste, Gallimard-Centre Pompidou, 2013, auquel ont participé une trentaine de spécialistes du monde entier. Il n’existe pas de meilleur mise au point sur ce sujet.