Le surprenant artiste britannique connaît sa première grande exposition personnelle à la Fondation Cartier à Paris, dans une tonalité végétale nouvelle pour lui, plus apaisée.

On oublie bien souvent que les artistes et les écrivains sont confrontés avant tout au monde commun, qu’avec un peu de pédantisme on pourrait appeler le Lebenswelt, ou monde préscientifique, pour citer les phénoménologues. C’est à ce monde-là qu’ils ont eu affaire – inter fæces et urinam nascimur – avant d’avoir affaire à cette sous-réalité (sans aucune connotation péjorative, bien sûr, mais une bulle parallèle) qu’est le monde de l’art ou de la littérature, bref celui de la représentation. L’écrivain anglais Will Self – un compatriote de notre sujet du jour, et peut-être l’un des cinq plus grands écrivains britanniques vivants – avait là-dessus une réflexion originale autant que provocatrice : comme il le disait à Nelly Kaprièlian des Inrockuptibles – hebdomadaire récemment devenu mensuel – en 2015 : « Parfois, je pense que les critiques [littéraires, ndlr] sont obsédés par l’intertextualité, parce qu’ils passent leur vie à lire des livres. » Intéressante idée, qui rejoue le match de Proust contre Sainte-Beuve (le premier, jaloux de sa vie privée, le second inspecteur de sous-vêtements et lecteur de tabloïds). L’essentiel, dans les interactions d’un artiste, siège-t-il dans ses relations avec autrui ou dans sa fréquentation plus ou moins assidue des géants de son art qui l’ont précédé ? Discussion infinie, avec maint bon argument de part et d’autre. Mais il semblerait que la position intertextuelle tienne le haut du pavé : un écrivain écrit dans la continuité de ses ancêtres avant d’écrire au contact de la réalité, un peintre continue l’entreprise de ses prédécesseurs avant même d’affronter l’âpreté d’un modèle. Il y a là une idée fallacieuse que Damien Hirst entend défier ou même – pour parodier l’anglolâtrie ambiante – challenger. Candeur feinte ou sincère (est-ce notre rôle de sonder reins et cœurs), l’artiste multimillionnaire entend nous faire revoir, après avoir lui-même revu, le plus ancien sujet au monde peut-être, éminemment biblique – l’arbre. En l’occurrence, le cerisier en fleurs.

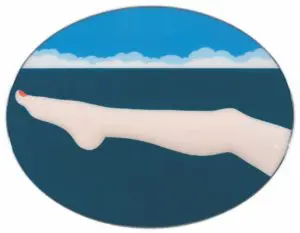

Peut-être Hirst est-il pareil à l’un de ces vieux maîtres asiatiques qui, parvenus au crépuscule de leur carrière, disent avoir atteint la simplicité suprême – à l’instar d’un Hokusai dont la Vague connut plusieurs formes avant d’atteindre le chef-d’œuvre après la soixantaine de son auteur passée. Sa simplicité est un pied-de-nez. C’est ce qui fait dire aux commissaires de l’exposition – Cerisiers en fleurs, jusqu’au 2 janvier 2022 à la Fondation Cartier pour l’art contemporain – que Hirst pratique « l’ironie joyeuse » en réinterprétant le « sujet traditionnel et populaire de la peinture de paysage ». Il est vrai que le Britannique est un ironique. Né à Bristol en 1965, il se rend régulièrement au département d’anatomie de l’école de médecine de Leeds pour dessiner les corps avant de découvrir, à vingt ans, les musées européens : Rembrandt, Van Gogh, Bonnard. Mais il a à peine vingt-trois ans quand il se fait connaître avec ses Medecine cabinets, des armoires à pharmacie contenant des médicaments rangés selon les organes qu’ils sont supposés traiter. Par la suite, son obsession de la mort prendra forme avec de régulières installations comme A Thousand years – une vitrine rectangulaire en verre mettant en scène des asticots, des mouches et une tête de vache enduite de graisse animale –, puis la série qui le rendra célèbre, Natural history, mettant en scène des animaux morts plongés dans un aquarium de formol – série dont il dira que son but était de créer de l’effroi, de susciter une réaction physique du spectateur, idée qu’il poursuivra jusque dans les branches de ses cerisiers nouveaux.

Il est bon de venir à la Fondation Cartier le matin, pour les admirer. Un rayon de soleil venu latéralement caresse l’une des trente toiles, révélant par leur ombre les nombreuses aspérités de l’œuvre, ses touches de peinture parfois volumineuses et que le temps a figées. Œuvre qui voudrait s’approcher de la nature, qui voudrait rivaliser avec elle comme Balzac avec l’État-civil – Hirst ne s’en cache pas. Il est arrivé au cerisier par sa feuille, puisqu’il dit avoir eu l’idée en peignant ses premiers voiles (la série des Veil Paintings) qui lui ont évoqué le feuillage d’un arbre, et ont fait naître chez lui le désir d’aller y voir derrière. Hirst est un Pollock sans seau, un Pollock qui a retrouvé le pinceau. À bonne distance de sa toile, il fait gicler la peinture par fouettés du poignet et improvise à partir de l’aléatoire, comme Henri Michaux le faisait de ses intuitions – en cela différent des surréalistes qui voulaient voir l’œuvre faite dans le matériau brut. L’artiste britannique tient à travailler avec sa toile installée verticalement, quitte à devoir monter sur un escabeau pour en atteindre les quatre coins. Comme il l’explique avec une facilité désarmante à l’écrivain et historien de l’art Tim Marlow dans une vidéo et une interview réalisées par la Fondation : « C’est une question de gravité. Les arbres poussent dans le sens inverse de la gravité. » Il continue en cela l’intuition selon laquelle le tableau représentant un arbre ne serait après tout qu’une essence de bois comme une autre, un peu plus rare peut-être.

« Quelqu’un est venu dans mon atelier, a vu mes peintures, et m’a demandé si j’étais amoureux », confesse Hirst auprès de Marlow. Il est vrai que le grand provocateur est devenu bien sentimental. On le connaissait dans un autre registre, consistant à nous mettre la mort sous les yeux, nous Occidentaux effarouchés qui avons tendance à la reléguer dans les marges invisibles de nos sociétés. « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement », écrivait La Rochefoucauld, et l’artiste britannique entendait nous éblouir. On pense notamment à son œuvre sans doute la plus connue, For the love of God, un moulage grandeur nature de crâne humain du xviiie siècle, recouvert de 8 601 diamants dont un diamant rose de 52 carats – l’œuvre non la plus chère du monde, mais à ce jour celle au coût de production le plus élevé de l’histoire. Fait savoureux dans un contexte où la provocation peut apparaître comme la seule règle éthique : les diamants en question étaient certifiés conflict free, c’est-à-dire produits hors des zones conflictuelles en Afrique. Pourtant, dans ses cerisiers multicolores et qui régalent l’œil, Hirst veut voir encore la présence de la mort : leur couleur passera, la saison aussi, comme la vie. On ne se refait pas.