Par François-Henri Désérable

Une centaines d’œuvres de Nicolas de Staël, réalisées lors de son séjour provençal entre juillet 1953 et juin 1954, sont exposées jusqu’en septembre à l’Hôtel de Caumont d’Aix-en-Provence.

Au 1600, Pennsylvania Avenue à Washington, D.C., se trouve une jolie bâtisse de style néoclassique et d’inspiration géorgienne, en grès d’Aquia Creek et peinte en blanc. Achevée en 1800, détruite, reconstruite, agrandie plusieurs fois et plusieurs fois restaurée, elle comporte aujourd’hui cent trente-deux pièces dont une dizaine de bureaux, seize chambres et trente-cinq salles de bain pour un total de 5 100 mètres carrés. Si son locataire – bail de quatre ans reconductible une seule fois – est exonéré de loyer, c’est à lui qu’il incombe d’en assumer la décoration. Qu’on se rassure : quand le vulgum pecus n’a bien souvent qu’un géant du mobilier suédois pour meubler son intérieur, lui peut envoyer son staff puiser allègrement dans les réserves des musées nationaux. Ainsi l’actuel maître des lieux a-t-il récemment demandé au Guggenheim de lui prêter Paysage enneigée de Van Gogh, peint en 1888 quand le Hollandais fuyant la fée verte et les ciels incléments arrive en Arles en plein hiver. Pas question, a répondu la conservatrice en chef au Commander in chief – avant de défrayer la chronique en lui proposant, plutôt que des toiles, des toilettes en or que l’on doit au sculpteur italien Maurizio Cattelan. Camouflet que n’avait pas eu à essuyer le locataire précédent qui avait pu emprunter quarante-sept œuvres parmi lesquelles un Rothko, un Albers, un Jasper Johns, et le Nice de Nicolas de Staël qui fait partie des soixante-et-onze peintures et vingt-six dessins exposés jusqu’en septembre à l’hôtel de Caumont d’Aix-en-Provence.

Huile sur toile, 61 x 50,5 cm

Collection privée /

Courtesy Applicat-Prazan, Paris

© Adagp, Paris, 2018

Photo : © Applicat-Prazan

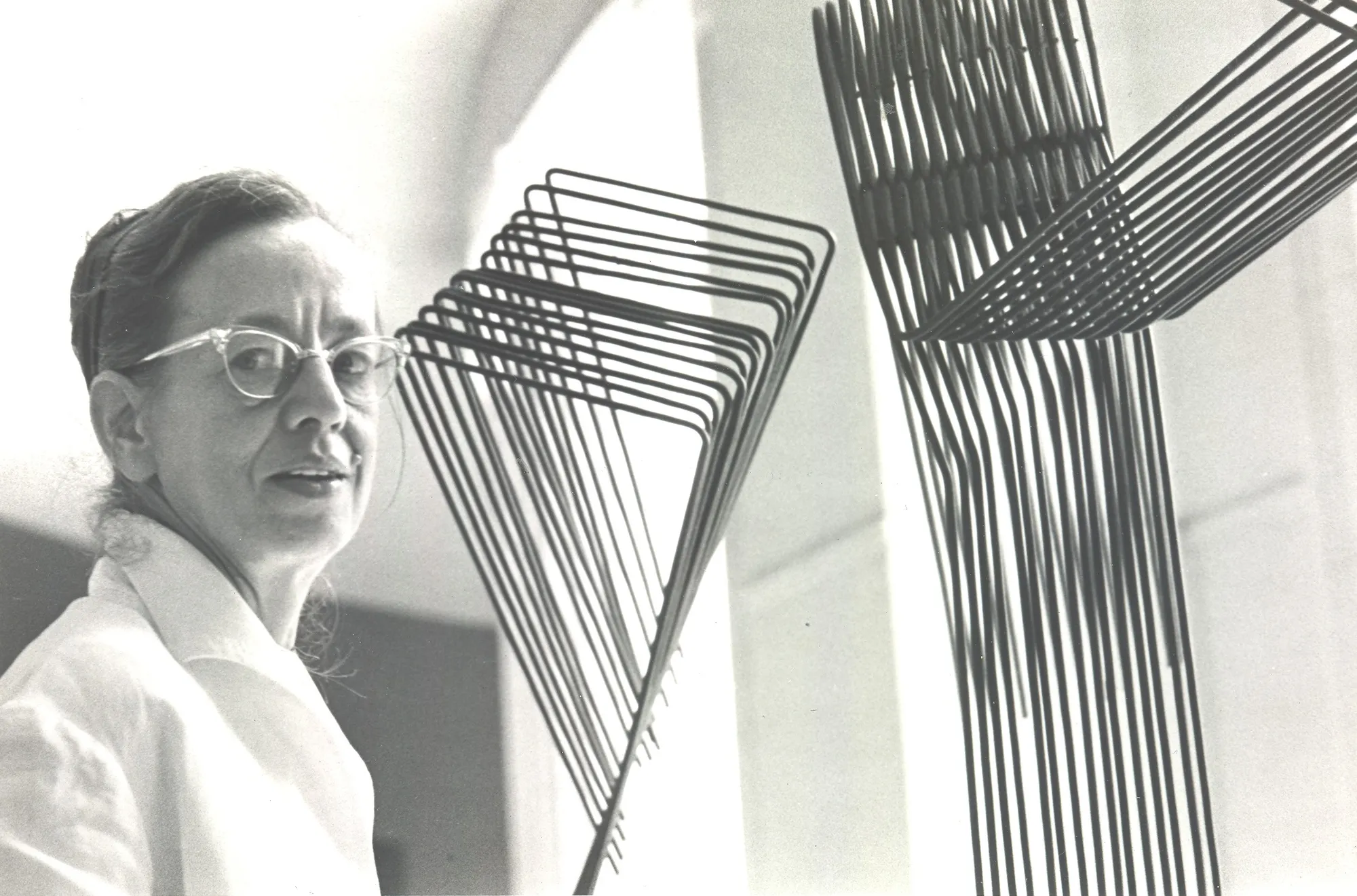

La période provençale de Nicolas de Staël commence à l’été 1953. Depuis deux ans, une amitié fraternelle le lie à René Char. C’est lui qui l’a poussé à découvrir son Vaucluse, à s’installer « auprès de la lumière, auprès du cassé-bleu ». Le peintre débarque avec femme et enfants à « Lou Roucas », une ancienne magnanerie à la sortie de Lagnes. Char lui suggère de rendre visite à ses amis les Mathieu : ils vivent aux « Grands Camphoux », grand domaine agricole par où sont déjà passés le grand Ponge, le grand Eluard, le grand Camus. Les Mathieu ont une fille, Jeanne Polge. « Quelle fille, la terre en tremble d’émoi, quelle cadence unique dans l’ordre souverain », écrit le peintre au poète. En août, il part en famille pour l’Italie. On passe par Gênes, par Naples, par la Sicile puis on remonte par la Toscane. Jeanne est du voyage.

Quand un mois plus tard ils sont de retour, Staël reste seul. À l’automne, il achète son « coin dans le Midi », le Castelet de Ménerbes où il travaille comme un damné (« il faut travailler beaucoup, écrivait-il en 1945 : une tonne de passion et cent grammes de patience »), se met « sur dix tableaux neufs tout d’un coup ». Jeanne est son modèle et sa muse, elle devient sa maîtresse (peut-être pas dans cet ordre). En janvier 1954, il lui écrit comme on hurle : « Merci de regarder si longuement notre joie sur la mer. Merci de me déchirer mon amour. Je t’aime à hurler. Je t’aime à mourir. Je t’aime à voir la complexité la plus infernale, limpide dans ton amour. Je t’aime à aimer ton amour comme je t’aime. Je t’aime dans le risque, dans la paix d’un instant, de tout mon sang, de toutes mes larmes, de toute ma folie, de toi, de moi, je t’aime dans chaque poussière qui touche ton cœur. » Et en juin de la même année : « Tu me mets toi dans une espèce de délire, j’ai fait en une nuit de détresse, une après-midi et au retour de Marseille les plus beaux tableaux de ma vie. »

Pour se rapprocher d’elle, il loue un appartement à Antibes, où il installe son atelier. Jeanne est mariée, mère de deux enfants dont l’un, Jacques, deviendra le plus fameux nez de Chanel. Elle prend ses distances, Staël se dit peut-être qu’on les lui fait prendre, il parle des « complots des Camphoux ». Le 15 mars 1955, il réunit les lettres de sa maîtresse, les rend au mari. Le 16, il se jette dans le vide. Il a 41 ans et nous laisse dans le rouge vermillon du Concert inachevé. On peut penser qu’il aurait pu donner plus encore à la peinture ; on peut aussi se dire, comme Artaud de Van Gogh, qu’il était « arrivé au bout de sa funèbre et révoltante histoire de garrotté d’un mauvais esprit. »

De sa période provençale, restent la frénésie créatrice d’un peintre au sommet de son art, deux cent cinquante-quatre tableaux et deux cent trois dessins. La palette n’est plus celle, si sombre, des débuts : les traits sont plus lisses, les couleurs plus pures, claires, les arbres sont bleus ou rouges, les ciels verts ou pourpres. « Je mettrai des années à faire claquer au vent ta Provence », avait-il dit à René Char. Il n’aura fallu que quelques mois au cours desquels il a peint des marines, des paysages, des natures mortes et Jeanne bien vivante, alanguie, debout, allongée, souvent nue. Il a fait en somme ce qu’il savait faire le mieux : traduire la réalité sensible « en masses colorées et pas autrement », à mi-chemin entre le figuratif et l’abstrait, de moins en moins au couteau, de plus en plus au coton.

Pendant que Staël est en Provence dans une solitude « atroce », sa renommée grandit, ses toiles sont exposées à New York où elles se troquent contre de petites toiles vertes à l’effigie de Benjamin Franklin. Le marchand Paul Rosenberg – Rosy, comme il l’appelle – lui propose de signer un contrat d’exclusivité. Les Américains raffolent du peintre français. Rosy lui écrit : « (…) sans vouloir vous pousser à la production de nouvelles œuvres, je serai très content d’en recevoir, car je crains que je ne pourrai pas suppléer à la demande. Vous voyez que j’avais raison et que l’augmentation des prix n’arrête pas les acheteurs ; cela les stimule au contraire. » Une nouvelle exposition est prévue en février 1954. Le soir du vernissage, se trouve dans la galerie un jeune diplomate français en poste à New York. Comme Staël, il est né dans ce qui était alors l’Empire russe, et comme lui en ce qui était alors l’année 1914. Lui aussi aurait voulu être peintre. Six ans plus tard il racontera son enfance dans un livre : « Je passais de longues heures un pinceau à la main, et m’enivrais de rouge, de jaune, de vert et de bleu. Un jour – j’avais alors dix ans – mon professeur de dessin vint trouver ma mère et lui fit part de son opinion : « Votre fils, Madame, a un talent pour la peinture qu’il ne faut pas négliger. » Cette révélation eut sur ma mère un effet tout à fait inattendu. Sans doute la pauvre était-elle trop pénétrée des légendes et préjugés bourgeois en cours au début du siècle, toujours est-il que, pour une raison ou une autre, peinture et vie ratée allaient ensemble dans son esprit. Elle devait connaître juste ce qu’il fallait des carrières tragiques de Van Gogh, de Gauguin, pour être épouvantée. (…) À partir de ce jour, il me fut pratiquement interdit de toucher à ma boîte de couleurs. (…) Je lui en ai voulu pendant longtemps et il m’arrive encore aujourd’hui d’avoir brusquement le sentiment d’une vocation manquée. »

Après avoir vu les toiles de Staël chez Rosenberg, il lui écrit qu’il les trouve admirables, il lui écrit aussi qu’il tient à lui dire le plaisir incessant qu’il prend à les regarder. C’est une peinture, ajoute-t-il, qui vous donne de l’imagination et vous force, vous, simple spectateur, à avoir du génie. Il conclut en une phrase qui peut-être résume le mieux toute l’œuvre de Staël : « Vous êtes le seul peintre moderne qui donne du génie au spectateur ». Et il signe : Romain Gary.

NOTA BENE

Nicolas de Staël en Provence

Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence

Du 27 avril au 23 septembre 2018